レポート

イベント・セミナー

好きなことを学びに!eスポーツで進路の選択肢を広げる高校生たち

―――「EDIX東京2025」レポート⑨

2025年5月21日 06:30

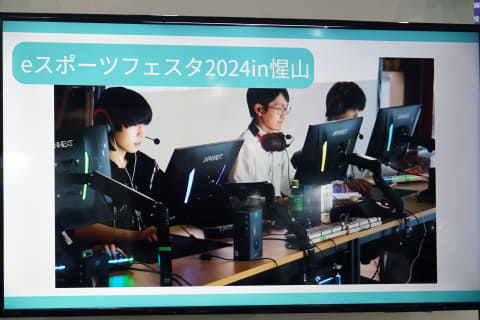

現在、高校や大学におけるハイスペックPCの主な用途としては、AIやデザイン、動画編集などの学習が挙げられるが、近年では部活動としてeスポーツ部がハイスペックPCを活用する例も増加している。こうしたeスポーツ部では、大会に出場して優秀な成績を収めることを目標とする学校がある一方で、山形市の私立惺山高等学校のように、eスポーツを通じて多様な「学び」へとつなげている事例も見られる。

今回、2025年のEDIX東京において、サードウェーブのブースで同校のeスポーツ部員と顧問教員が、日頃の取り組みについて発表を行った。

第16回 EDIX(教育 総合展)東京レポート 目次

eスポーツの地域イベントを実施、技術的知識だけでなく社会性を育成

惺山高校は、サードウェーブがハイスペックPCの納入だけでなく、さまざまなサポートを行っている学校だ。同社がサポートを行っている学校はほかにもあるが、ここまで全面的支援している例はないという。

例えばPCの自作では、サードウェーブが運営し、ゲーミングPC「GALLERIA」を展開するパソコンショップの「ドスパラ」から講師を派遣、生徒たちは指導を受けながら取り組んだ。グラフィックボードやマザーボードなどのパーツをどのように配置し、組み立てるかを体験。eスポーツ部の星さんは「作ることでしか得られない知識を身につけることができた」と感想を語った。

また、2024年11月3日にはeスポーツの地域イベントを開催、240インチのスクリーンを設置して子供から大人まで数百人を集めるイベントを実施した。開催にあたっては卒業生の支援だけでなく企業17社の支援も取り付け、さらに専門学校や大学から技術面でのサポートを受けたという。

星さんは、ゲームをするためにeスポーツ部に入部したというが「イベントを開催することで責任感を持ち、成長しました」との感想を発表している。

ゲーム制作環境の講習会で「自分の好き」を学びに変える

eスポーツ部では、ゲームそのものについても学びを深めている。グラフィックボードを搭載したゲーミングPCを活用することで、プロのゲームクリエイターと同等の環境でゲーム制作に取り組むことが可能となっており、講師を招待してゲーム制作環境「Unreal Engine」の講習会を開催している。ゲームを作る過程で生じた疑問を学び、作ったゲームを試遊し、意見交換しながら改善を進めているという。

eスポーツ部の庄司航さんは、「自分の“好き”を学びに変え、興味・関心を将来につなげることを目標にしている」と述べたうえで、「ゲームの仕組みやプログラムを理解することにつながり、ゲームの構造に触れることで将来の進路が広がるきっかけになった」と語った。

eスポーツ部では、将来的にプロゲーマーやeスポーツのマネジメント担当、システムエンジニア、ホワイトハッカーといった職業を目指す生徒が多いという。

また、ゲームを通じて学べることは他にも多くあると庄司さんは指摘する。例として挙げたのは、ファーストパーソン・シューティングゲーム(FPS)の『VALORANT』だ。『VALORANT』をプレイするには、「情報収集能力」「予測力」「空間認知能力」の3つが求められ、論理的思考力や自発的な行動力、想像力を養う点においては、運動部の活動と共通する部分があると述べた。さらにeスポーツ部では、リアルイベントの開催などを通じて、社会性も学べるという。

eスポーツ部の活動は総合型選抜と相性がいい

二人の生徒の発表に続いて、eスポーツ部の顧問を務める高橋亮教諭が登壇した。同校のeスポーツ部は本格的な活動を開始して3年目を迎え、現在はおよそ100名の部員が所属しているという。

高橋教諭は、学びのあり方について「自分のしたいことにいかに出会うか」「自分の“好き”や“得意”があるということ自体が才能である」と述べ、好きなことを出発点として進路につなげるトップダウン型の学習を目指していると語った。

一方で、高橋教諭は「ゲームに関する知識の深さでは生徒には敵わない」と述べ、生徒たちの情熱に負けぬよう、自らはマネジメントに徹しているという。「一緒に教育をつくれる企業と連携することは、学校にとって不可欠である」としたうえで、「こういうことをやりたい。一緒にやりませんか」と企業の担当者に直接声をかけ、支援を得られるパートナーを模索していると語った。

現在は、サードウェーブをはじめとする6つの企業・団体と協力関係を築いている。これらの中には山形県外に拠点を置く企業も含まれているが、いずれも地元のeスポーツカフェからの紹介をきっかけに、つながりが広がっていったという。

また、高橋教諭は、eスポーツ部での「自分のしたいこと」「好きなこと」を考える現在の取り組みについて、「総合型選抜とは非常に相性が良い」と指摘する。

その理由については、「すでに自分の学びが形成されているため、あとは大学とマッチングするだけでよい。大学のオープンキャンパスに参加する際に、『これをやりたい』という明確な目標があれば、大学側も『ぜひ本学で』と話が進みやすくなる」と説明した。

これは就職活動においても同様であり、自分にできる仕事を具体的にアピールすることで、クリエイティブな業務を任される可能性が高まるという。また高橋教諭は、生徒に対して「やりたいことがあるのなら、将来の選択肢として起業も考えられる」と指導していると述べた。

最後に、高橋教諭はオンラインにおける安全性について言及した。近年、オンラインゲームをきっかけとした高校生の不幸な事件が発生していることに触れ、「高校生のオンライン活動を地下に潜らせてはいけない。そこが最も危険である。だからこそ、オープンに議論すべきだ」と強調した。

さらに、「オープンな環境があれば、生徒たちがさまざまな人とつながったとしても、こちら側で危険を察知することができる。eスポーツが、生徒と率直に話ができる場として機能すれば、危険な状況に巻き込まれるリスクは少なくなる」と語った。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)