【連載】EducAItion Times

Gensparkで簡単スライド作成術!伝える力をAIがサポート

2025年11月21日 06:30

会社や学校、または社外活動において、新規プロジェクトで未経験の業務を任されるのは、嬉しさと同時に負荷も伴います。とくに基礎知識がない段階では、成果に至るまでの労力が増えがちです。さらにチームで進める場面では、口頭・書面・画像・スライドなど、媒体を問わず分かりやすく情報を共有するスキルが求められます。

Genspark(ジェンスパーク) を使えば、専門知識がなくても要点をすばやく整理し、そのままスライドに落とし込んで共有することが可能です。目指すのは完璧な資料ではなく、「まず伝える」「すばやく理解する」こと。短時間で“60点の叩き台”を作り、その後の業務効率や理解度を高める方法をご紹介します。

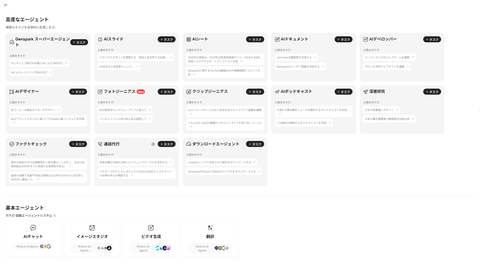

業務フロー全体の自動化に特化した「Genspark」

Gensparkは、2023年に設立されたアメリカのMainFunc Inc.が開発した次世代型AIプラットフォームです。2025年のAI業界では多くのツールがAIエージェント機能を搭載していますが、Gensparkのマルチエージェントは「 リサーチ → 情報分析 → 構成設計 → コンテンツ生成 → 編集・最適化 」という業務フロー全体の自動化に特化しています。

AIエージェントとは

AIエージェントとは、与えられた指示や目標に沿って周囲の情報を取り込み、自律的に判断・行動して結果を導くAIシステムです。単なるデータ処理にとどまらず、状況に応じて意思決定と実行を繰り返す点が特徴です。

Gensparkでスライド作成する方法

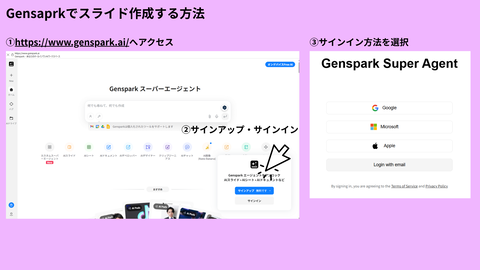

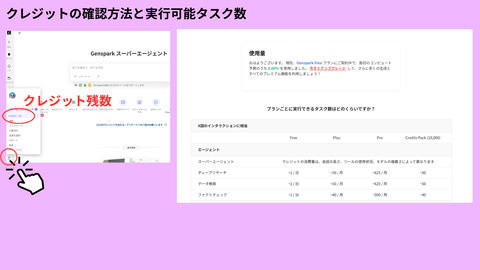

Gensparkの始め方とスライド作成の方法を紹介します。Gensparkは、Freeプラン(無料)とPro/Plusプラン(有料)がありますが、最初の登録時は自動的にFreeプランが適用されます。

<始め方>

①公式サイト「Genspark(https://www.genspark.ai/)」へアクセス

②公式サイトのSign in(サインアップ・サインイン)をクリック

③サインイン方法を選択。画面の案内に従って認証すると、ダッシュボード(=ホーム画面)に入れます。

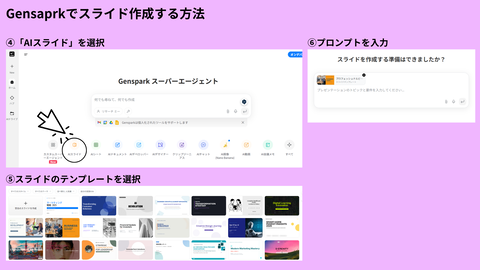

<スライド作成>

④ダッシュボードから「AIスライド」を選択

⑤スライドのテンプレートを選択。お好みのスタイルを選択するか、もしくは、テンプレートを選択をしなくてもスライド作成は可能です。

⑥プロンプト入力。作成したいスライドの要件を入力します。

AIエージェントに「おまかせ」でスライドを作成しよう

ここでは筆者が実際に体験した、「クラウドファンディングでイベントの資金を集める」という、これまで経験のなかった業務のスライド作成事例をご紹介します。

プロンプトのポイント

自動でスライドを作成する際は、 状況や目的などの詳細情報を入力 することで、生成されるスライドの内容がより目的に合ったものになります。2つのプロンプト例から、生成されるスライドを比べてみましょう。

<プロンプト例① 現状と目的を入力した場合>

現状説明

・イベントを企画している。

・私はクラウドファンディングで資金集めをする担当に任命された。

・私にはクラウドファンディングでの資金集めの経験がなく、チームメンバーに対して説明ができない。

目的

・他のチームメンバーにクラウドファンディングをできるようにする。

・クラウドファンディングのメリットとデメリットを説明する。

・資金集めにクラウドファンディングを利用するか、判断基準を説明する。

続いて、現状説明や目的を入力しない場合のプロンプト例とスライドです。

<プロンプト例② 現状や目的を入力しない場合>

クラウドファンディングについての説明スライドを作成

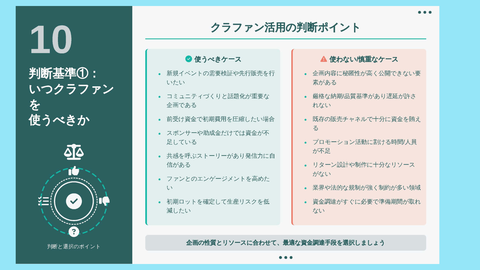

生成されたスライドはどちらも11〜12枚程度で、クラウドファンディングについてチーム内で説明できる内容になっています。しかし、この2つのスライドには大きな違いがあります。プロンプト①の目的である「資金集めにクラウドファンディングを利用するか、判断基準を説明する」という要素が、プロンプト②では生成されていません。

このように、意図したスライドを生成するためには、 スライドの目的を明確に記入することが大切で、必要な情報を正確に反映させることができます。

スライドのファクトチェック

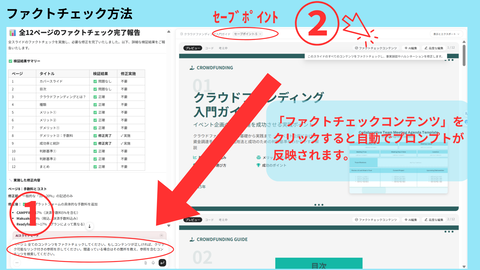

予備知識がない場合は、情報の信頼性がとても重要になります。そのため、生成されたスライドは必ず「 ファクトチェック(事実確認) 」を行いましょう。ファクトチェックの方法は2つあります。

① プロンプトで指示する

自由度の高いファクトチェックが可能

例)全ページのファクトチェックを指示する

特定部分のみファクトチェックを指示する

② 生成後に「ファクトチェックコンテンツ」を実行する

1ページずつファクトチェックを行える。

セーブポイント

ファクトチェックを実行すると、スライド内容が自動で更新されます。修正前のスライドを確認したい場合は、 セーブポイントから参照が可能 です。

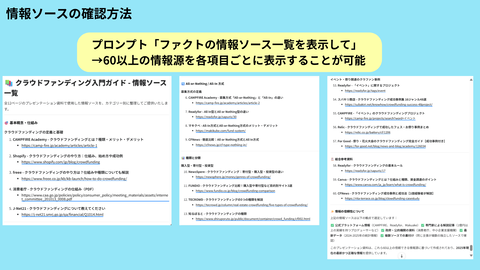

情報ソースの確認

必要に応じて、情報ソースの確認を行いましょう。どのサイトから情報を取得しているかを確認したい場合は、一覧表示を指示します。「情報ソース一覧を表示してください」とプロンプトを入力してみてください。

表示された情報源を参照することで、プロジェクトへの理解を深めることができます。

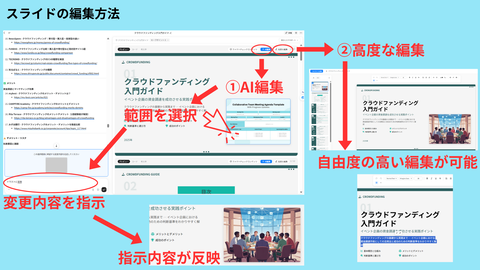

スライドの編集方法

作成済みのスライドのレイアウトを変更したい場合は、編集を行うことができます。編集方法には、 Genspark内で編集する方法 と、 スライドをダウンロードして他ツールで編集する方法 の2種類があります。

Genspark内での編集方法は次の2つです。

① AI編集

編集したい範囲を選択し、プロンプトで指示を与えることで自動的に編集されます。(例:フォントの色を変えて / 画像をイラストにして)

② 高度な編集

Gensparkのスライド編集画面で、配色・配置・テキスト変更・フォント変更・サイズ変更・画像変更など、自由度の高い編集が可能です。

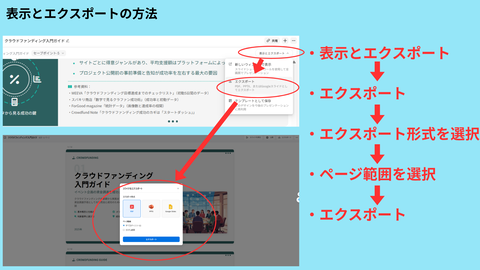

外部ツールでの編集

Gensparkでは、生成したスライドをPDFやHTML形式で出力できます。出力後の編集には、Canva や Figma などのデザインツールが推奨されています。詳しくは、公式ブログ「Genspark AI Slides Edit」でも紹介されています。

番外編:Geminiや音声と組み合わせて、Gensparkでスライド作成術

今年の夏に公開された『親子で実践!Geminiを活用した夏休み自由研究の体験記』で使用されているスライドの多くは、 Genspark で作成されています。

このスライド作成では、事前に Gemini で企画を立て、その内容を Genspark で定型フォーマットを使用せずにスライド化しました。その理由は、Gensparkの スーパーエージェント機能 を使ってすべてを自動生成すると、細かい修正に時間がかかったり、理想的なスライドを作成できない場合があるためです。明確なイメージがある場合は、その内容を具体的に指示することで、より自由度の高い理想のスライドを作成できます。

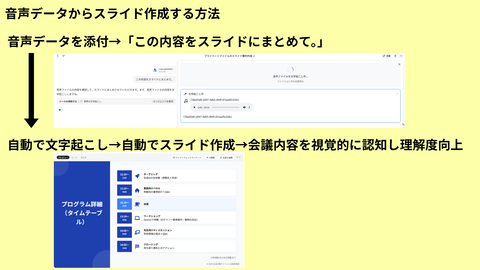

また、前回の記事『AI文字起こしアプリで学びを記録し、誰もが参加できる学びへ』では、AI文字起こしツール「YY文字起こし」の活用方法をご紹介しました。これは、Gensparkでも、音声データや文字起こししたテキストを活用することで、簡単にスライドを作成できます。

今回は、Zoomの音声データをそのままGensparkに入力し、スライドを作成しました。36分の音声データを添付し、スライド作成の完了までに要した時間は、およそ10分。この方法を使えば、会議内容をすぐにスライド化してチーム内で共有することができます。

いかがでしたでしょうか。

今回は、AIを活用して短時間でスライドを作成・共有し、その後の業務効率や理解度を高める方法をご紹介しました。

生成されたスライドには、レイアウトが整っていなかったり、不十分な点もあるかもしれません。しかし、完璧を求めすぎず、AIに任せる部分を増やしていくことが重要です。ぜひ一度、お試しください。

教育や育児に役立つ生成AIの情報や活用方法をお届けするお勧め連載!過去の好評記事もあわせてチェックしてみてください。

▶ バックナンバーはこちらから

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)