【連載】EducAItion Times

次期学習指導要領の「論点整理」をNotebookLMで読み解く

2025年10月24日 07:00

次期学習指導要領の改訂に向け、文部科学省 「教育課程企画特別部会 論点整理」のような重要資料を読み解く必要に迫られている先生方も多いのではないでしょうか。

今回は、GoogleのAIノートツール「NotebookLM」を使い、こうした資料と「対話」しながら理解する方法をご紹介します。AIを、思考を深める「伴走者」として活用する可能性をご覧ください。

NotebookLMなら、多様な機能で資料読解をサポート

NotebookLMは、読み込んだ資料から以下のような多様なコンテンツを自動で生成し、先生方の様々なニーズに応えてくれます。

これらの機能を使い分けることで、資料読解の目的や場面に応じた最適なアプローチが可能になります。便利な機能について具体的に見ていきましょう。

■音声解説・動画解説: 視覚・聴覚からインプットする

移動中や作業をしながら内容をじっくり検討したい時は「音声解説」、資料の全体像を大まかに掴みたい時は「動画解説」が役立ちます。インプットの方法を用途に合わせて選ぶことができます。

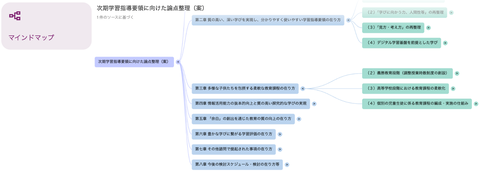

■マインドマップ:全体の構造を捉える

複雑な論点や項目間の関係性を視覚的に整理したい場合は、「マインドマップ」が最適です。思考を整理し、構造的な理解を助けます。

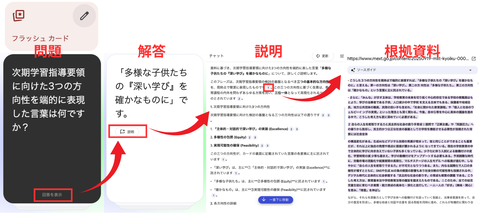

■フラッシュカード:知識を定着させる

資料に出てくる重要なキーワードや要点を確実に覚えたい時には「フラッシュカード」が便利です。クイズ形式で繰り返し学習することで、知識の定着を図ることができます。

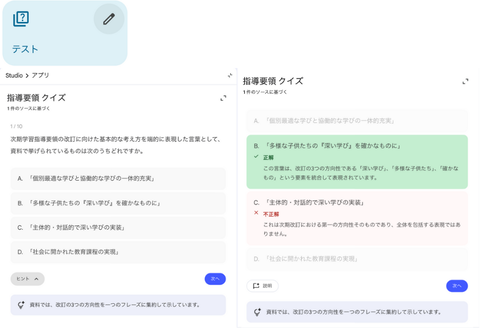

「論点整理」の内容理解を深めるテスト機能の活用事例

ここからは、NotebookLMの機能の中でも「テスト」機能に焦点を当て、「論点整理」に関する内容理解を深められる具体的な活用法を解説します。

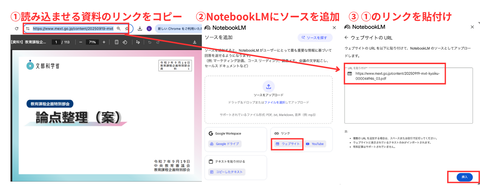

Step 1: NotebookLMに資料を読み込ませる

①リンクをコピー: 読み込ませたい資料(今回は「論点整理」のPDF)が公開されているウェブページのリンクをコピーします。

②ソースを追加: NotebookLMの画面左側にある「ソースを追加」をクリックし、「リンク」を選択します。

③リンクを貼付け: コピーしたリンクを貼り付けると、AIが資料の読み込みを開始します。

Step 2: テスト機能で「学びのアンテナ」を立てる

資料の読み込みが終わると、「テスト」機能をクリックします。すると、AIが自動でクイズを作成してくれます。

この「テスト」機能を使うことで、最初に「問い」に触れることができ、この資料のどこが重要か「アンテナ」を立てることができます。これにより、ただ資料を読むのではなく、資料のどこが重要なのか、ポイントを掴みつつ、答えはどこにあるかを探しながら読むことで、受動的なインプットが能動的な学びに変わるでしょう。この方法は、初心者・経験者を問わず、短時間で要点をつかむのに効果的です。

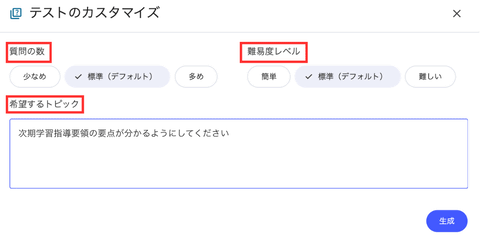

さらに、生成されるテストは、ご自身の目的に合わせて難易度や質問数を簡単に調整することができます。

<テストの調整方法>

・質問数の変更: 「少なめ」「標準」「多め」から選択

・難易度の変更: 「簡単」「標準」「難しい」から選択

・希望するトピック: テストで焦点を当てたい内容を記述

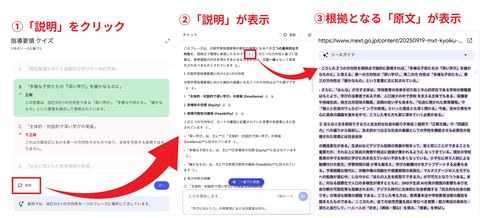

Step 3: 原文への立ち返りで理解を確実にする

クイズに解答すると、正解・不正解がすぐに表示されます。ここで最も重要なのが、 わからない問題や間違えた問題の根拠を、必ず原文で確認すること です。

各選択肢の横にある「説明」をクリックすると、チャット欄に解説が表示されます。その横の数字をクリックすると、その根拠となる原文の箇所がハイライト表示されます。この「即時フィードバック」と「原文確認」のサイクルが、正確な知識の定着に繋がります。 AIの解釈と原文を比較検討することが重要です。

Step 4: 対話を通じて思考を深める

次に、クイズで気になった点について、画面下のチャット欄からAIに質問してみましょう。ここでのコツは、AIに答えを求めるのではなく、思考の壁打ち相手として使うことです。

【解釈の根拠を問うプロンプト例】

あなたが「協働的な学びが重要」と解釈した根拠を、資料から3箇所引用してください。

【具体例を要求するプロンプト例】

「カリキュラム・マネジメントの充実」について、小学校低学年で実践できる具体例を3つ考えてください。

このようにAIに問い返すことで、自分一人では気づけなかった論点を発見し、より批判的で多角的な視点から資料を読み解くことができます。

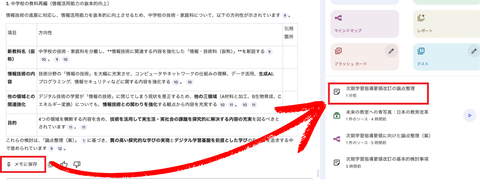

Step 5: AIとの対話をまとめる

AIとの対話で深めた考察を、「これまでの対話をまとめて」と指示することで、オリジナルのまとめを作成することができます。これを「メモに保存」をクリックすると、右側のStudio欄に保存することができます。これで、対話の記録が保存されます。

家庭でのNotebookLM活用事例

NotebookLMは、家庭学習においても有効に活用できます。ここからは、3児の父としてAI時代の教育や子育てに取り組む金海 俊さんの実践例を紹介します。

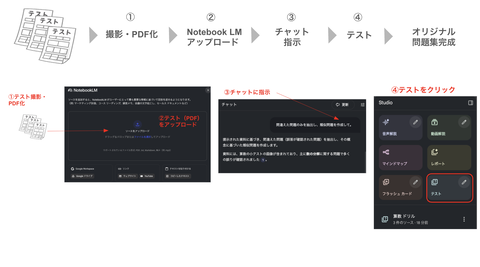

事例1:間違えた問題をAIで克服!親子で楽しく「弱点特化型」自作問題集

この方法は、小テストや期末テストのPDFをNotebookLMに読み込ませるだけで、「間違えた問題の抽出」と「類似問題の作成」が自動で可能になります。これにより、弱点に絞ったオリジナルの問題集が瞬時に完成し、学力向上が期待できます。

NotebookLMが間違えた問題と類題をセットで用意してくれるため、手作業で問題を探したり書き写したりする手間が一切かかりません。基礎固めから中学受験・高校受験対策まで、どんなレベルでも弱点を徹底的につぶすことができます。

作成過程で最も大切なのは、問題集を「親子で一緒に作成する体験」です。「親が作って渡す」のではなく「写真を撮る」「AIがどんな問題を作ってくれたか一緒に確認する」といった作業を子供と一緒にゲーム感覚で楽しむことで、子供が「自分で作った問題集だ」という意識が生まれます。この主体的な体験こそが、お子さんの学習モチベーションを飛躍的に高め、自ら進んで取り組む意欲を引き出す効果につながります。

※小テストや市販教材の問題は作成者(学校の先生や出版社など)に著作権があるため、お子さんや家庭内でテスト問題を利用するだけであれば、著作権法上「私的使用のための複製」として許諾なく利用できますが、不特定多数に共有・配布することは禁止です。

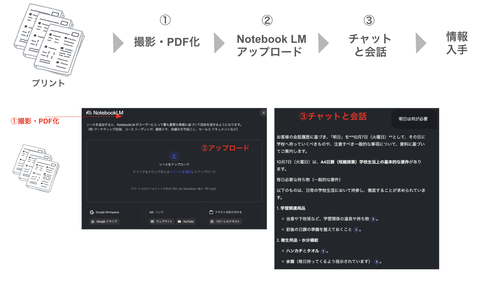

事例2:プリント迷子を卒業!NotebookLMで始める情報整理と共有

学校から配布される大量のプリント管理は、多くの家庭の悩みです。「あのプリント、どこいった?」を探す時間はもう不要です。すべてのプリントをNotebookLMにデータ化して集約することで、必要な情報をいつでも・どこでも取り出せる環境が整います。

親御さんは、紙の山をひっくり返す代わりに、NotebookLM(iPadやパソコンなど)に質問するだけで必要な情報を瞬時に確認できます。そして、この変化は子供たち自身に及びます。例えば、これまで「明日、何を持っていけばいい?」と親に聞いていた子供が、NotebookLMに質問して自分で必要な持ち物やスケジュールを確認する習慣がつくことで、「自分で準備する力」が育まれます。

AIを「賢いパートナー」にするための3つの心得

便利なAIツールですが、その特性を理解せずに使うと思わぬ落とし穴にはまることもあります。以下の3点を意識しましょう。

心得1:AIは間違える。必ず原文で裏を取る

AIは「ハルシネーション」と呼ばれる、もっともらしい嘘を生成することがあります。AIの回答はあくまで参考意見とし、最終的な判断の根拠は必ず一次情報であるソース資料に置きましょう。

心得2:個人情報・機密情報は入力しない

校務で扱う情報には、児童生徒の個人情報や、外部に漏れてはならない機密情報が含まれます。セキュリティポリシーを必ず確認しましょう。

心得3:答えを求めず、「問い」を立てる

AIが最も価値を発揮するのは、私たちが良質な「問い」を立てたときです。AIに安易に答えを求めるのではなく、「自分の考えを深めるためのパートナー」として、多様な問いを投げかける姿勢が重要です。

AIは「知的生産性」を高める思考の伴走者

NotebookLMは、単に情報処理を効率化するツールではありません。資料との対話を通じて学びを深め、自分だけの知識を再構築し、さらには同僚との協働を促進する「思考の伴走者」となり得ます。

AIを使ううえで大切なのは、「便利な道具」として使い倒すことではなく、 「考える力をともに育てる存在」として信頼関係を築くことです。まずは、身近な校内文書や研修資料から、NotebookLMとの「対話」を試してみてはいかがでしょうか。

なお、NotebookLMの基本的な活用方法や、YouTube動画を要約する方法については、以下の記事もご参照ください。

教育や育児に役立つ生成AIの情報や活用方法をお届けするお勧め連載!過去の好評記事もあわせてチェックしてみてください。

▶ バックナンバーはこちらから

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)