【連載】EducAItion Times

親子で実践!Geminiを活用した夏休み自由研究の体験記

2025年8月15日 06:30

夏休みの自由研究は、子供の探求心を育む絶好の機会です。しかしその一方で、「テーマがなかなか決まらない」「親がどこまで手伝うべきか」「観察やまとめが大変」といった悩みは、多くのご家庭で共通の課題ではないでしょうか。

今回は、そんな 自由研究のプロセスに生成AI「Google Gemini」を取り入れたらどうなるか を検証した内容になります。

子供の宿題にいきなり生成AIを導入するのではなく、まず大人自身が活用法を学ぶことが大切です。今回は、どんな場面でAIを使えるか、どんなサポートが必要かを小学2年生の娘と相談しながら、実際に野菜栽培で検証しました。

自由研究の相棒は「生成AI」?

そもそも生成AIを利用して夏休みの宿題をすることは正しいことなのでしょうか。

その基本的な考えの根拠として、2024年12月に発行された「 初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン 」を参考にしました。このガイドラインを守った上で、親が生成AIを使用し子供の学習のサポートを行うことは問題ないと考えます。

、生成AIに全てを委ねるのではなく自己の判断や考えが重要であることを十分に認識させられるか、適正な評価の阻害や不正行為に繋がらないか、生成AIの出力を基に深い意味理解を促し、思考力を高める使い方をできるかなど、発達の段階や各教科等における学習の状況等を含む児童生徒の実態を踏まえ、そうした教育活動が可能であるかどうかの見極めが重要である。

特に、以下の内容に注意して生成AIを活用しました。

• 自分の考えや独創性を大切にすること

• 生成AIの出力をそのまま提出しないこと

• 情報の真偽を必ず確認すること

こうしたポイントを押さえて、親子で一緒に生成AIを活用することが大切だと考えています。

実践!Geminiと進める野菜栽培プロジェクト

ここでは、実際に私たちがGeminiをどのように活用したのか、具体的なステップでご紹介します。パソコンやスマホアプリから、親子で一緒に操作するのがおすすめです。

なお、今回、Geminiの回答を基に Genspark(※) でスライドにまとめています。

※Genspark:複数のAIエージェントと80以上のツールを組み合わせ、検索・文章・画像・動画・データ分析・ウェブ制作・スライド作成などを統合したオールインワンAIプラットフォームです。特に「AI Slides」機能では、簡単な指示からタイトル・図表・画像付きのプレゼンテーションを自動生成し、PowerPointやPDF形式でエクスポートできるので、短時間でプロ品質のスライドを作成できます。

ステップ1:生成AIとアイデア出し

まず、Geminiに「どんな自由研究の題材があるか」いくつか候補をだしてもらいます。

入力例:「小学2年生の女の子の夏休みの自由研究を考えている。どんな候補がある?」

この指示だけで、Geminiは年齢に適した提案をしてくれます。子供の好みや性格、親の希望を追加するとさらに具体的な提案をしてくれます。

入力例:「娘は育てることと工作が好き。でも工作はいつもやっているので、他のことをやってほしい。学習効果も考えて提案して」

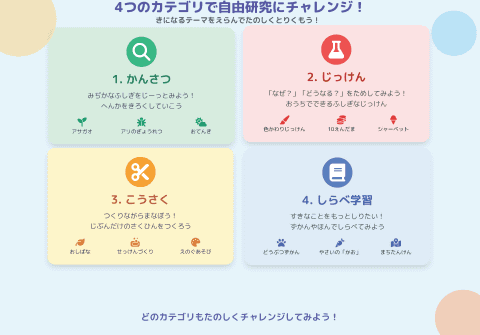

「かんさつ」「じっけん」「こうさく」「しらべ学習」の4つのカテゴリーでそれぞれ複数の提案がなされました。

娘と相談した結果、野菜を育てて自分で料理し食べることに決定しました。このように追加情報を入力し相談していくことで、自分だけでは思いつかないアイデアを提案してくれます。

ステップ2:計画を立てる

ステップ1で「野菜を育てて料理する」という大きなテーマが決まりました。しかし、「野菜」と一口に言っても種類はさまざまです。親でも何の野菜を育てるべきか自信をもって答えることはできません。

そこでGeminiに相談し「どの野菜を育てるか」を具体的に決定します。ここでも子供と親と生成AIで相談しながら決めていきます。

入力例: 「小学2年生の夏休みの自由研究です。プランターで育てることができて、夏休みの期間中(約40日間)に収穫して食べられる、育てやすい野菜の候補をいくつか教えてください。それぞれの野菜の楽しいポイントも知りたいです。また難易度を★を使ってわかりやすく表してください」

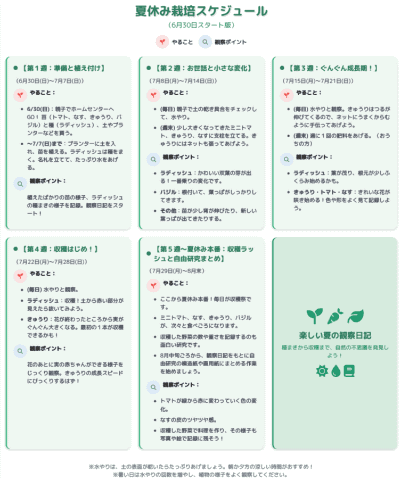

Geminiが提案してくれた野菜の中から「ミニトマト」「ラディッシュ」「バジル」を選択し、追加で「きゅうり」「なす」も一緒に育てることにしました。次に、栽培スケジュールを立てていきます。

入力例:「その準備をしていきます。親と本人(小学二年生)がやるべきこと、また栽培スケジュールを作成してください。」

おおよその栽培スケジュールとTo Doリストを作成し、それを参考に栽培を進めていきます。

ステップ3:実行と検索

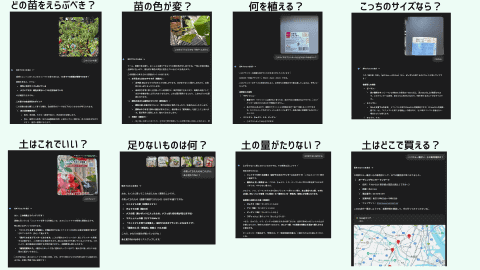

計画を立てたら実際に作業をしていきます。ここで非常に役に立ったのは 画像を用いたインタラクティブな検索 です。Geminiに画像と質問を入力すると、すぐに適切な返答をしてくれます。これは検索エンジンでのキーワード検索より遥かに早く、求めている答えが得られます。数多くの検索を行いましたが、その中のいくつかを紹介いたします。

買い物の時はGeminiがとても役に立ちました。不明点や疑問点をスマートフォンのカメラで撮影し、画像を添付して質問すると、すぐに的確なアドバイスが返ってきます。

しかし、最初の計画段階で具体的にどれくらいの苗を育てるか決めていなかったため、結局プランターと土を2回買いに行くことになってしまいました。

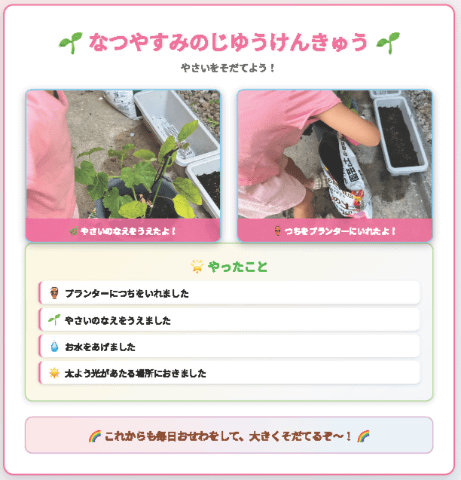

撮影した写真を活用して、Gensparkで観察記録のテンプレートを作成することも可能です。「やったこと」は自分で記載し、画像の代わりに観察した植物のイラストを張り付けたりと、定期的に記録をとっていきます。

ステップ4:観察と疑問への回答

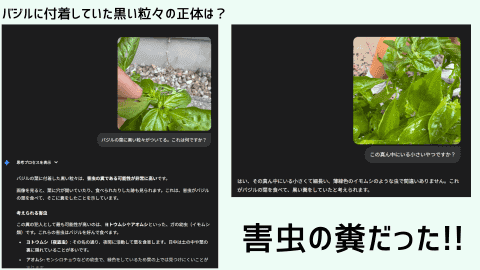

栽培を始めると、さっそく問題が発生。葉に黒い小さな粒が現れました。原因がわからず娘が困っていたのでバジルの葉を撮影し、画像をアップロードして質問してみました。

入力例: (葉に粒々の写真と共に)「バジルの葉に黒い粒々がついてる。これは何ですか?」

Geminiの回答:『バジルの葉に付着した黒い粒々は、害虫の糞である可能性が非常に高いです』

衝撃的な答えが返ってきました。恐る恐る葉をめくっていくと幼虫を発見!Geminiに聞いてみます。

入力例:入力例: (幼虫の写真と共に)「この真ん中にいる小さいやつですか?」

Geminiの回答:『はい、その真ん中にいる小さくて細長い、薄緑色のイモムシのような虫で間違いありません』

その後、さらに対処方法を教えてもらい処理しました。初めての野菜栽培はトラブルだらけ。水をあげているのに枯れていくミニトマト。一向に成長しないラディッシュ。どんどん葉に穴があいていくバジル。その都度、娘と一緒にGeminiに聞いて対処していきました。

Geminiには、スマートフォンのカメラ映像に映ったモノにリアルタイムで質問できる「 Gemini Live 」という機能があります。この機能を使うことで、より自然な会話で質問ができます。注意点としては、画像を添付して質問する場合より、回答の誤りが多い傾向があるため、親のサポートが必要になります。

AIとの共同研究で見えた、親子の「新しい学びのカタチ」

生成AIを活用して自由研究に取り組んだことで、AIの良い面と課題が見えてきました。

●子供の好奇心を加速させる力

生成AIを学びのパートナーとして活用すると、子供が持つ疑問や質問に即座に答えることができ、興味や関心がどんどん膨らんでいきます。興味が移りやすい子供にとっては、スピード感がとても重要です。そうした場面で生成AIは、どんな大人よりも有益な情報を瞬時に提供してくれる“頼れる相棒”になり得ます。

●情報の真偽を見極める難しさ

一方で、AIが出す情報の信頼性を判断するのは大人でも簡単ではありません。ファクトチェックの方法や、情報の取捨選択には、一定の知識や経験が必要です。そのため、親は子供とAIの間に立ち、正しい情報を一緒に見極めるサポート役になることが大切だと感じます。

●親も一緒に学ぶ姿勢が大切

親だからといって、すべての質問に完璧に答えられるわけではありません。曖昧な返答や誤った情報を伝えることで、子供の学習意欲を損なう可能性もあります。「分からないものは分からない」と率直に伝えた上で、「じゃあAIに聞いてみようか」と切り替えることが、これからの新しい学びのカタチだと実感しました。

観察と体験の重要性

今回、娘と自由研究に取り組む中で、「観察」と「体験」の大切さを改めて実感しました。

「イタッ!なんできゅうりはトゲトゲしてるの?」

「ミニトマトが水をあげても枯れちゃったのはなぜ?」

「ナスの花も紫色なんだ」

「きゅうりの花ってかわいいね」

「葉っぱに黒いつぶつぶが付いてる!」

これらは娘が野菜を育てる中で自然に発した言葉です。こうした発見や疑問は、家の中で動画を見ているだけでは決して生まれません。

実際に自分の目で見て、手で触れて、心で感じた疑問を持つこと。そして、その生まれたての疑問をすぐに大人と一緒に生成AIで調べること。このサイクルが、子供の興味関心を加速させ、学ぶ楽しさを育むのだと強く感じました。この夏休みは、Geminiのような頼れる先生と一緒に、ワクワクする探究の時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

教育や育児に役立つ生成AIの情報や活用方法をお届けするお勧め連載!過去の好評記事もあわせてチェックしてみてください。

▶ バックナンバーはこちらから

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)