【連載】EducAItion Times

AI文字起こしアプリで学びを記録し、誰もが参加できる学びへ

2025年11月7日 06:30

AIの進化に伴い、音声を文字変換するサービスがますます充実してきました。教育現場でも、先生方の会議を録音してテキスト化したり、生徒が校外学習などでインタビューをして文字起こしをするという機会も増えつつあると思います。

今回は、そうした時に役立つ、子供たちも使いやすい AI文字起こしツール「YY文字起こし」 (株式会社アイシン)を紹介します。先生方の業務効率化をはじめ、校外学習での活用、日本語を母国語としない子供たちへの支援など、「YY文字起こし」を通して学びを広げる使い方をお届けします。

子供たちも使いやすい「YY文字起こし」

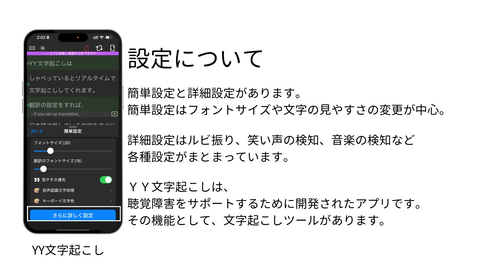

「YY文字起こし」は、音声をリアルタイムまたは録音からテキスト化できるアプリケーションです。もともと聴覚障害のある方をサポートするために開発されたもので、 オフラインでも利用でき、子供も操作しやすい 設計になっているのが特徴です。

YY文字起こしの主な機能として、次のようなものがあります。

- 発言をリアルタイムで音声認識し、テキストに変換

- 音声+テキストを録音・保存・検索可能

- 辞書登録による固有名詞・専門用語対応

- 多言語対応&翻訳機能あり

- 会議、インタビュー、ワークショップでの議事録の代替に使える

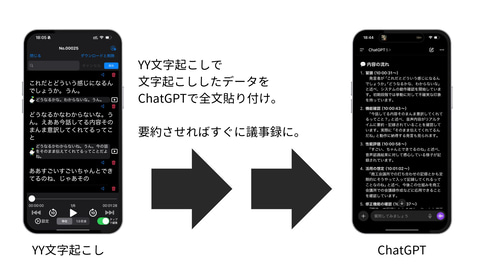

使い方としては、音声をテキスト化するのはもちろん、生成AIと組み合わせて活用するのがおすすめです。例えば、YY文字起こしで作成したテキストデータをChatGPTに貼り付けて、議事録をつくるなど業務効率化に役立ちます。

文字起こしで「ルビ振り」可能!リアルタイム翻訳もできる

まずは、YY文字起こしを使ってみましょう。下記から、アプリをダウンロードしてください。YY文字起こしは 無料プランと有料プランがあり 、録音時間・保存容量・翻訳文字数などが異なります。

iOS版:こちらから ダウンロード

Android版:こちらから ダウンロード

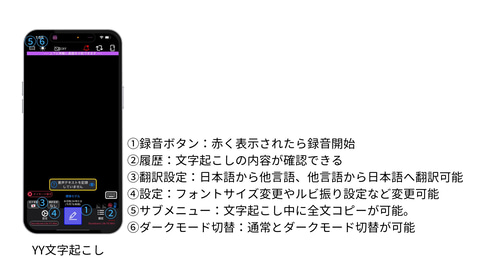

操作方法はとてもシンプルで、アプリを開き、画面中央下にある 青いボタンを押すだけで文字起こしが開始 します。履歴や翻訳などの便利な機能もワンタッチで操作できるなどUIも優れています。各機能の役割を把握しておくことで、より快適に活用できるでしょう。

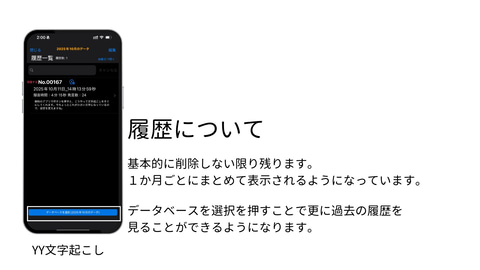

「履歴」には、データベースとして過去の文字起こしデータが残っています。データは音声データも残っているので、後から「音声で内容を確認したい」という状況になった時も履歴から参照できます。

また、話者の話す言語を リアルタイムで翻訳しテキストを表示することも可能 です。対応言語は30か国語以上。さらに「話す言語」と「翻訳言語」の両方を指定し、詳細設定で「言語自動判別」をオンにしておくと、毎回言語の切り替えをしなくても自動でどちらの言語を話しているのかを検出することが可能です。

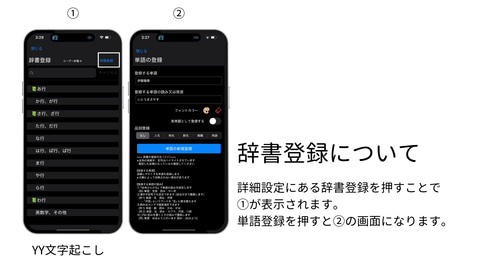

歯車のマークの「設定画面」では、 フォントサイズの変更やルビ振りが可能 です。また、「さらに詳しく設定」のボタンをタップすると、辞書登録で単語を登録することができます。固有名詞、地名、物の名前、熟語など様々な言葉を単語登録しておくと、高い精度の文字起こしが可能になります。

記録・支援・視覚化、文字起こしで広がる学びの可能性

教育現場や学習面で、YY文字起こしが支援できる場面を整理します。

1. 議事録・インタビューの記録

子供たちが地域の人にインタビューを行ったり、グループで話し合ったりするとき、音声を録音して、YY文字起こしでテキスト化しておけば、話した内容を音声と文字の両方で残すことができます。録音データをもとに発言内容を確認したり、テキストとして整理したりできるため、議事録やまとめ作業の負担を軽減できます。

2. 多様な学び・言語支援に対応

外国人との交流学習や日本語の以外の音声に触れる場面では、音声を文字起こしして翻訳機能を活用することで、言語の壁をある程度軽減し内容を理解しやすくなります。また、日本語を母国語としない子供たちの学習支援や、聴覚に障害のある子供たちへの配慮につながります。誰もが学びに参加しやすい包摂的な学びの環境を構築できます。

3. 発言の整理・議論の視覚化

インタビューやヒアリング、グループディスカッションなどの内容を文字起こししておくことで、発言や意見を整理したり、議論の流れを構造的に可視化したりできます。たとえば、文字起こししたデータをChatGPTで要約・分類し、Napkin AIなどの生成AIツールで図解すれば、意見のつながりや議論の構造をわかりやすく視覚化できます(Napkin AIに関する記事は こちら )

学びの場面で文字起こしアプリ、活用時のポイント

YY文字起こしを使うときは、以下のポイントを押さえると活用がスムーズに進みます。

1. “何を残したいか”を最初に決める

録音や文字起こしを始める前に、「どんな場面を残すのか」を明確にしておきましょう。たとえば、発表の記録、グループでの話し合い、学習のふり返りなど、目的によって使い方は変わります。先生は「子供の考えの変化を追う」、保護者は「家庭で一緒にふり返る」など、記録の目的を共有しておくと活用しやすくなります。

2. 辞書登録で“子供の言葉”を正確に残す

子供たちの話し言葉は、独特の言い回しや造語が多くあるほか、学校では地域特有の言葉や表現を使います。YY文字起こしの辞書登録機能を使えば、そうした言葉を正確に記録できます。たとえば「ふりかえりノート」「チャレンジ実験」などを登録しておくと、誤変換を防ぎます。

3. すべての子供が学びに参加できる環境を意識する

YY文字起こしの字幕表示や翻訳機能は、聴覚に障害のある子供や日本語を母語としない子供を支援するうえで有効です。こうした機能を意識的に取り入れることで、誰もが学びに参加しやすい環境づくりにつながります。また、授業後に文字起こしデータをもとにChatGPTなどで「やさしい日本語による要約」を配布すれば、より多くの子供が学びにアクセスしやすくなります。

安心して活用するために気を付けたいこと

どんな便利なAIツールも、使うときは注意が必要です。YY文字起こしを活用する際は、次の点に気を付けてください。

①録音の同意とプライバシー保護

録音・文字起こしの前に子供や保護者の同意を得ましょう。共有時は個人が特定されないよう匿名化を。

②AIの誤認識・誤訳に注意

背景音・方言・話速によって誤変換が発生する場合があります。重要な発言は必ず人の目で確認を。

③無料プランの制限を確認

無料プランは、録音時間・保存容量などに制限があります。授業で使う場合は分割録音を検討しましょう。

④技術より“信頼”を優先する

録音をすることで、子供が緊張したり、発言を控えたりする場合もあります。録音の目的を説明し、安心して話せる雰囲気づくりを。

⑤データ管理の透明性

データの保存期間・閲覧範囲・削除手順を学校全体で共有しましょう。家庭での使用時も、録音データを外部クラウドに上げる際はアクセス制限を設定してください。

以上、YY文字起こしの特徴と活用方法を紹介しました。音声をテキスト化することで、子供たちの“声”や思考の過程を記録し、学びを支援する新しい手段になります。授業のふり返りや発表の準備、コミュニケーションの支援など、日常のさまざまな場面で活用してみてください。

教育や育児に役立つ生成AIの情報や活用方法をお届けするお勧め連載!過去の好評記事もあわせてチェックしてみてください。

▶ バックナンバーはこちらから

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)