【連載】EducAItion Times

Google Gemini「Storybook」活用ガイド、授業&家庭で使える絵本づくり

2025年10月10日 06:30

今回ご紹介するのは、GoogleのAI「Gemini」の新機能「 Storybook 」です。これを使えば、わずか数分で、オーダーメイドの オリジナル絵本を作成 できます。子供の自由な発想を形にしたり、特定の学習テーマに沿った物語を作ったりと、教育現場や家庭での活用が期待されています。

Storybookを使ってみよう!絵本作成4ステップ

「Storybook」の操作方法について紹介しましょう。

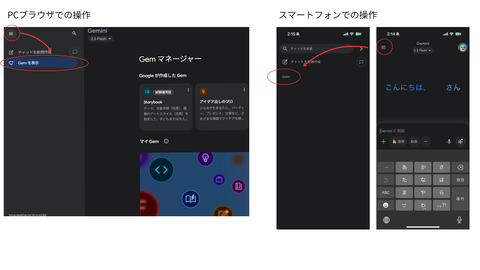

ステップ1:Geminiにアクセスし、「Storybook」を開く

まず、お使いのブラウザでGeminiの公式サイトにアクセスします。画面のメニュー(PCでは左側、スマートフォンでは左上の三本線アイコン)から「Gem」を探し、その中にある「Storybook」をクリックまたはタップしてください。

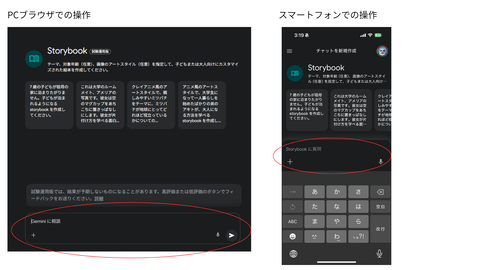

ステップ2:AIに絵本作成の指示(プロンプト)を入力する

Storybookが起動すると、テキストボックスが表示されます。ここに、作成したい絵本の具体的な内容を入力し、Enterを押すと、絵本が生成されます。

プロンプトは、以下を参考にしてください。例えば『本人の頑張りや良いところを伝える物語』を作る場合:

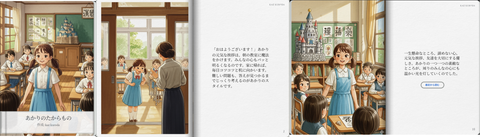

主人公は、あかり 12歳の小学生 本人のよいところを伝える絵本を作成してください。本人のよいところ 掃除をきっちりと行う 難しい問題があってもあきらめずに取り組む 挨拶をしっかりする 友だちを大切にする 親切さを大事にしている

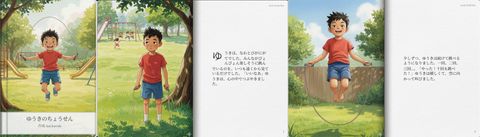

このようなプロンプトを入力すると、以下のような絵本が生成されます。

ステップ3:対話を通じて、絵柄や物語を好みに調整する

最初の指示で物語の土台を作った後、さらにAIとの対話を通じて、作品の質を高めていきましょう。まず、プロンプトに「水彩画風で」「現代的なアニメ風に」といった指示を加えれば、絵のタッチを自由に変更できます。

さらに、生成された物語を見ながら、追加の指示で修正を加えていきます。「主人公の表情をもっと明るくして」「このページの文章を、もっと優しい言葉に変えて」といったように、チャットで指示を送るだけで、絵本を更新してくれます。

ステップ4:完成した絵本の共有と読み聞かせ

完成した絵本は「共有」と「読み聞かせ」ができます。

<共有>

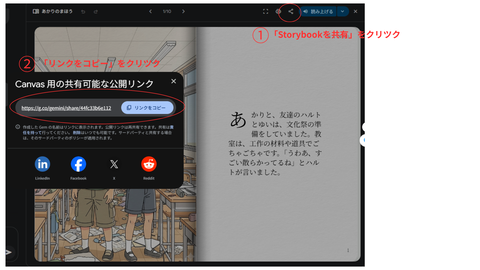

①「Storybookを共有」をクリツク

②「リンクをコピー」をクリツク

以上の操作でURLを獲得し作成した絵本を共有することができます。

<読み聞かせ>

①「読み上げる」をクリックすると作成した絵本を自動で読み上げてくれます。

②音声の設定も可能です。「高音の声」「低音の声」の2種類から選択できます。

さまざまな絵本の生成が可能!PDF資料も絵本でわかりやすく解説

Storybookは、さまざまな設定や伝えたいメッセージに合わせて、自由自在に物語が作れるようになっています。ここでは、いくつかの絵本のプロンプトを紹介しましょう。

プロンプト例1:【間違いを恐れず、挑戦することの大切さを伝える物語】

計算が苦手で自信をなくしている2年生の女の子「あおい」さんが主人公の物語。あおいさんが、間違いを恐れずに何度も挑戦し、ついに難しい問題を解くことに成功する。「間違いは宝物」だと気づき、算数が少し好きになる物語を作成してください。

プロンプト例2:【ソーシャルスキル・トレーニング用の教材として】

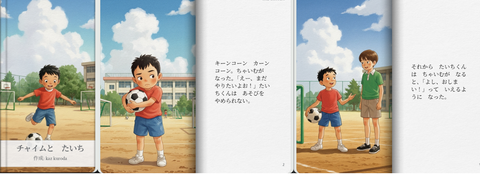

小学校1年生のクラスで使う絵本を作成。休み時間が終わった後、なかなか気持ちを切り替えて着席できない子がいる。主人公の「たいち」くんが、チャイムが鳴ったらグランドでのサッカーをやめて、「楽しかったね、また明日遊ぼう」と気持ちよく席に戻れるようになる物語を作成してください。分かち書きで 文字の量を少なくし 気持ちを切り替えて「時間を守ることの良さ」が伝わるように工夫してください。

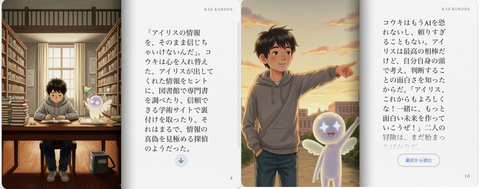

またStorybookを使えば、 専門的な内容やPDF資料も要点を押さえた絵本形式で、概要を分かりやすく伝えることが可能 です。例として、文部科学省の生成AIガイドラインのPDF資料を元にした絵本を作成してみました。

プロンプト例3:【PDF資料を分かりやすく解説】

「添付のPDF『文部科学省 生成AIガイドライン』の内容を、大学生向けに分かりやすく解説した絵本を作成してください。

※概要を把握することはできますが、 ファクトチェックが重要 です。

家庭でも「Storybook」を使ってみた!

Storybookの良さは、家庭という身近な環境でも発揮されます。ここでは、3児の父である金海俊氏(IKIGAI lab.)が6歳と4歳のお子さんと実践した事例をご紹介します。この事例のポイントは、親が「教える」のではなく、子供と「共に楽しむ」点にあります。

ある日、6歳の長女に「オリジナルの絵本を作らない?」と問いかけると、「弟を助けに行くお姉ちゃんと妹の冒険!」というアイデアが即座に返ってきました。この一言をプロンプトとして入力するだけで、物語の土台が完成します。

プロンプト例:

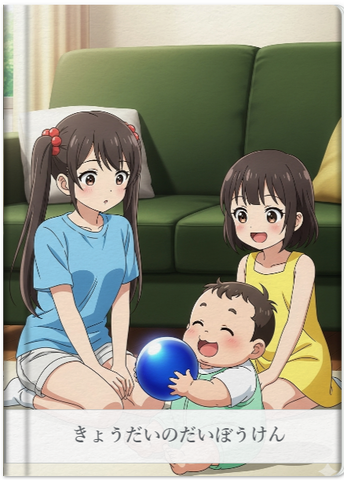

6歳と4歳の姉妹が、1歳の弟を助ける冒険の絵本を作って。アニメ風で、10ページ構成、読み聞かせ向け。

下にあるのが、生成された絵本です。完成版もご覧ください。

さらに、4歳のお子さんとは、親子でGeminiと対話しながら物語を創り上げました。子供が「空と海の物語がいい!」とアイデアを出し、親子で画面を見ながら「空の女の子と海の男の子が出会って仲良くなる」など条件を工夫します。そして、出力された物語を読み、子供の「もっとこうしたい!」を反映させる、という流れで仕上げました。

- 会話が増える:物語の続きを一緒に考えることで、親子の対話時間が自然に伸びる

- 学びの主体性が育つ:子供が「こうしたい」と提案する習慣がつく

- 時間の有効活用:AIが素早く物語を生成してくれるので、忙しい親でもすぐに活用できる

- 創造力の拡張:普段の遊びや出来事が物語化され、新しい視点で楽しめる

【作成を通じて感じたメリット】

このプロセス全体が、子供が主体的に考え、言語化し、他者(AIや親)と協力して一つのものを創り上げるという、質の高い学びに繋がっています。絵本づくりという「遊び」が、子供の主体性や他者とのコミュニケーション能力を自然に引き出した好例です。

活用上の留意点をおさらい

AIを利用するにあたり、以下の点を心がけましょう。

- 個人情報の保護: 生徒のフルネームや詳細な個人情報は入力しないようにしましょう。

- 内容の確認: 生成された物語は必ず確認し、教育的判断の下で活用しましょう。

- ルールの遵守: 所属する学校や教育委員会の情報セキュリティポリシーに従いましょう。

- 利用資格の確認:Gemini Storybookは、18歳以上のユーザーが利用できます。(9月22日現在)

まとめ

Google GeminiのStorybookは、わずかな時間で子供一人ひとりの状況や特性に合わせたオリジナル絵本を作成できる、教育現場にとって画期的なツールです。ソーシャルスキルの向上、学習への動機づけ、自己肯定感の育成など、その活用範囲は多岐にわたります。

ただし、AIを教育に活用する上では、個人情報保護や著作権への配慮、そして教育者による最終的な内容確認といった責任ある姿勢が不可欠です。これらのポイントを押さえることで、Storybookは子供たちの学びと成長を力強くサポートする、創造性豊かなパートナーとなるでしょう。

教育や育児に役立つ生成AIの情報や活用方法をお届けするお勧め連載!過去の好評記事もあわせてチェックしてみてください。

▶ バックナンバーはこちらから

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)