ニュース

小学生の生成AI認知率が74.7%に上昇、ChatGPT登場から3年で身近な存在に ベネッセ調査

2025年11月24日 12:03

株式会社ベネッセコーポレーションは、全国の小学3年生から6年生とその保護者1,032組を対象に、生成AIの認知や利用実態などに関する意識調査を実施した。

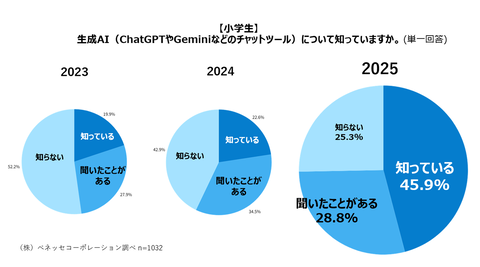

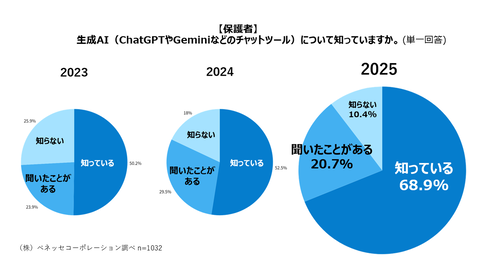

小学生における生成AIの認知率は、2023年の47.8%から2025年には74.7%まで上昇した。保護者においては、2023年の74.1%から2025年には89.6%に上昇しており、家庭内での理解が広がっていることがわかる。

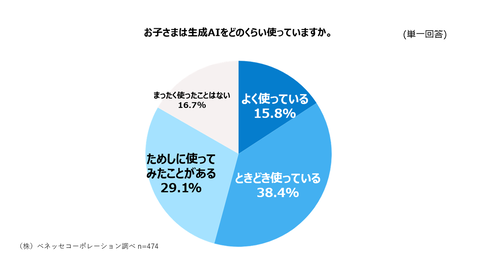

生成AIを知っていると回答した小学生のうち、80%以上が実際に利用した経験があると答えており、「ときどき使っている」が38.4%、「試しに使ってみたことがある」が29.1%という結果だった。

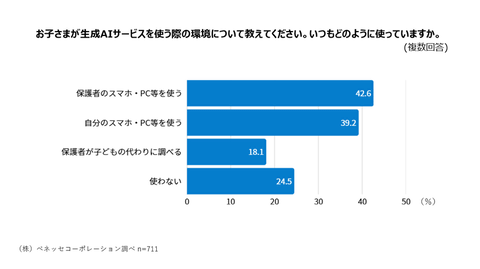

生成AIの利用環境としては、保護者のスマートフォンやパソコンを子供が使用するケースが42.6%と最多で、次いで自分のデバイスを使う場合が39.2%だった。保護者が子供の代わりに検索する割合は、18.1%にとどまっている。

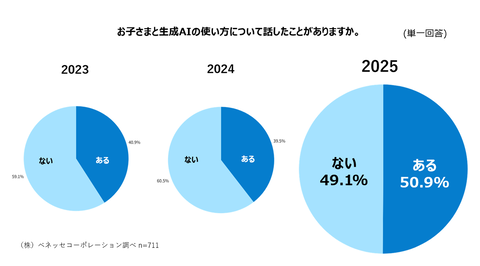

一方で、生成AIの使い方について対話を行った家庭は約5割にとどまり、2023年と比べて大きな進展は見られなかった。

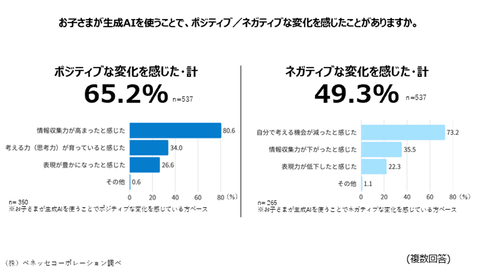

生成AI利用に関する変化を聞いたところ、保護者の65.2%は、生成AIを通じて「情報収集力が高まった」「考える力(思考力)が育っている」といったポジティブな変化を感じている一方、49.3%は「自分で考える機会が減った」といったネガティブな面も指摘している。

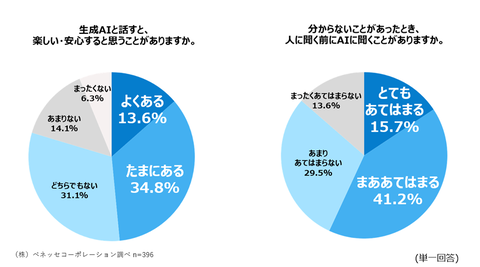

心理面に関しては、生成AIと話すと「楽しい」「安心する」と感じる小学生が48.4%で、「わからないことがあったときはまず生成AIに聞く」という回答は56.9%となっている。

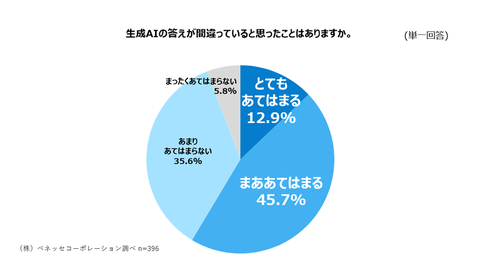

なお、生成AIの回答が間違っていると思った経験を持つ小学生も約6割おり、親しみと信頼と戸惑いが同時に存在している実態が明らかになった。

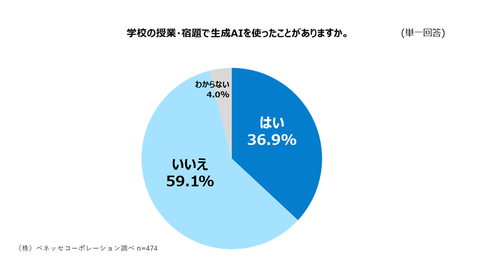

また、学校での活用経験については、約4割の小学生が「授業や宿題で生成AIを使ったことがある」と回答しており、教育現場でも生成AIの導入が進んでいる様子がうかがえる。

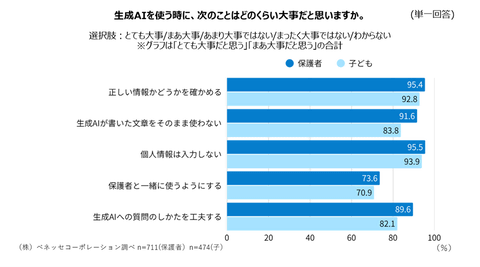

最後に、生成AIを使うときに大事だと思うことを聞いたところ、子供も保護者もともに「個人情報を入力しない」が最も高い割合となった。ほかにも「正しい情報かどうかを確かめる」や「生成AIが書いた文章をそのまま使わない」といった意識も高かった。

ベネッセ教育総合研究所 統括責任者・教育イノベーションセンター長の小村俊平氏は「生成AIの利用が当たり前になりつつあるが、利用する上でのルールづくりや親子の対話は十分に整っていない」とし、家庭と学校の双方で、「AIのリスクを考慮しながら、AIをどう効果的に使うか、人間ならではの資質・能力をいかに育んでいくか」が大きなテーマとなると述べている。

調査対象:小学3年生~6年生とその保護者1,032組

調査期間:2025年11月5日~6日

調査方法:インターネットでのアンケート調査

※子供の回答は、保護者から子供に質問する形式で調査。グラフ内の%表示は、小数第1位以下を切り捨てているため、項目の合計が100%にならない場合がある

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)