ニュース

スマホ時間が長いと読書時間は短い、ベネッセが10年間の追跡調査で明らかにした語彙力・読解力への影響

2025年10月21日 10:45

株式会社ベネッセコーポレーションの社内シンクタンクであるベネッセ教育総合研究所は、小学生から高校生までの10年間にわたる追跡調査の結果を発表し、子供たちの読書離れが進んでいる実態を明らかにした。

同調査は、ベネッセ教育総合研究所と東京大学社会科学研究所が共同で行ったもので、読書習慣やスマートフォンの利用状況、語彙(ごい)力や読解力への影響を分析している。

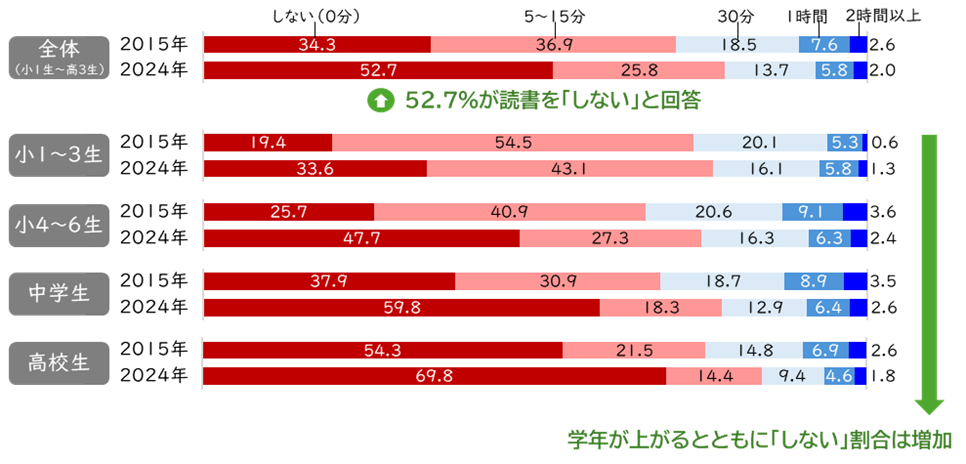

2024年時点で読書を「しない(1日0分)」と答えた子供は52.7%で、2015年の34.3%から約1.5倍に増加した。

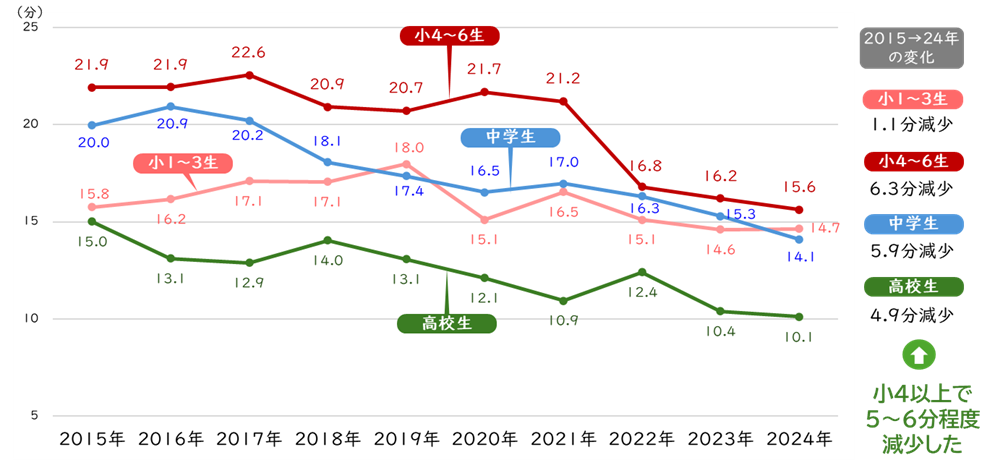

読書時間は小学校4年生以降で特に減少しており、1日あたりの読書時間は2015年から24年にかけて、小学4年生~6年生は6.3分、中学生は5.9分、高校生は4.9分減少している。

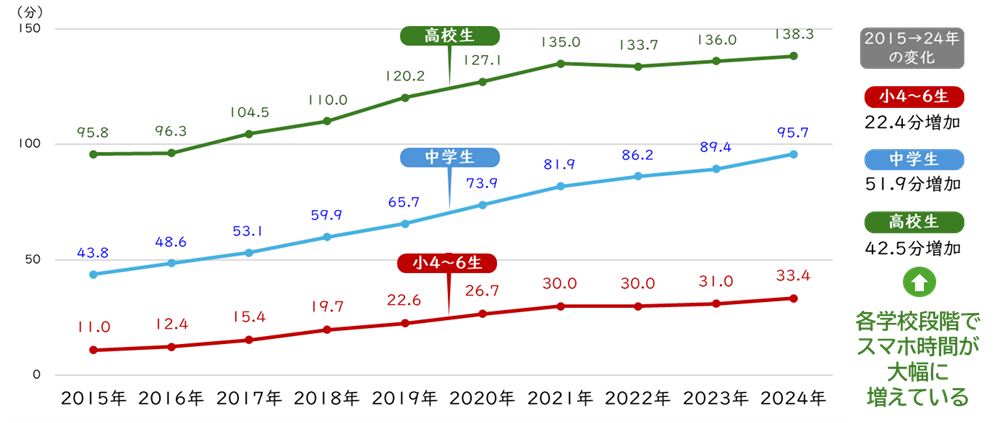

一方で、すべての学校段階でスマホ時間は増加している。2015年から2024年にかけて、小学4年生~6年生では22.4分、中学生では51.9分、高校生では42.5分、1日あたりのスマホ使用時間が増加した。

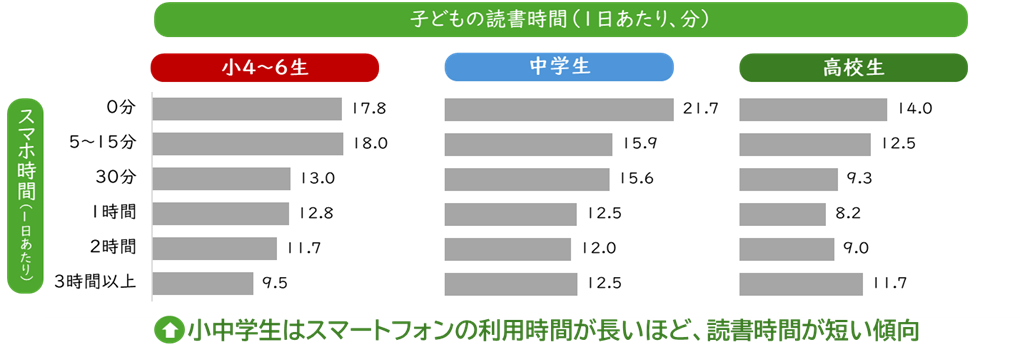

スマホ時間と読書時間の関連を分析したところ、小学4年生~6年生と中学生では、スマホ時間が長い子供ほど読書時間が短い傾向がみられ、スマホ時間が長いと読書時間が短くなる可能性があることが判明した。

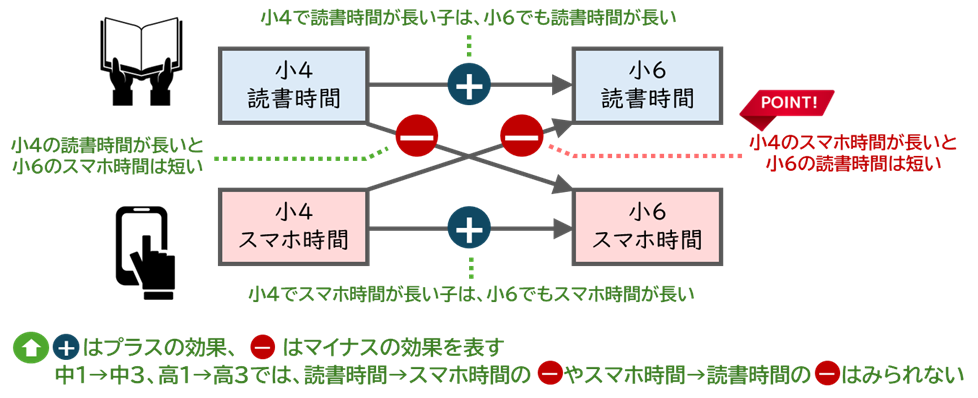

スマホ時間が読書時間に与える影響について、2022年に小学4年生だった子供を小学6年生になるまで追跡調査した結果では、小4のスマホ時間が長いと小6の読書時間が短くなることがわかった。同様の結果は、中1から中3の追跡、高1から高3の追跡では確認できていない。このことから、スマホ時間が読書時間に与える影響は、学年が低いほど大きいことが示唆されるという。

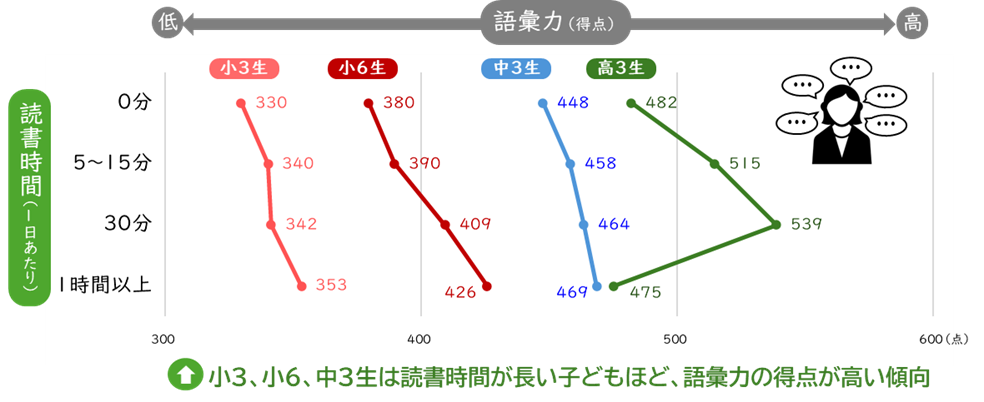

語彙(ごい)力と読書時間にも関係があり、小学3年生、小学6年生、中学3年生では、読書時間が長いほど語彙(ごい)力の得点が高い傾向がみられる。高校3年生では、読書時間「30分」の子供の得点が最も高い。

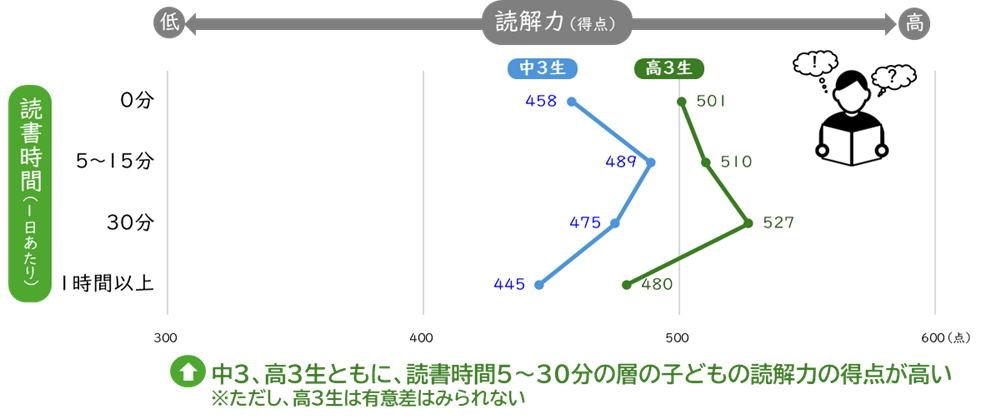

読解力については、中学3年生と高校3年生ともに、読書時間「5~15分」「30分」の層の子供の読解力の得点が高く、「0分」や「1時間以上」の層では得点が低い結果となっている。

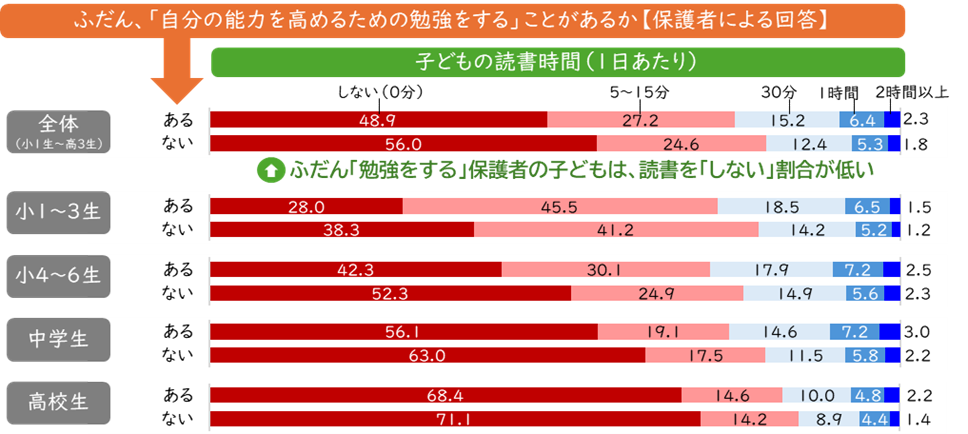

保護者の学習行動や読書への働きかけも、子供の読書行動に影響を与えていた。読書を「しない(1日0分)」比率は、「自分の能力を高めるための勉強をすること」が「ある」と答えた保護者の子供が48.9%だったのに対して、「ない」と答えた保護者の子供は56.0%だった。

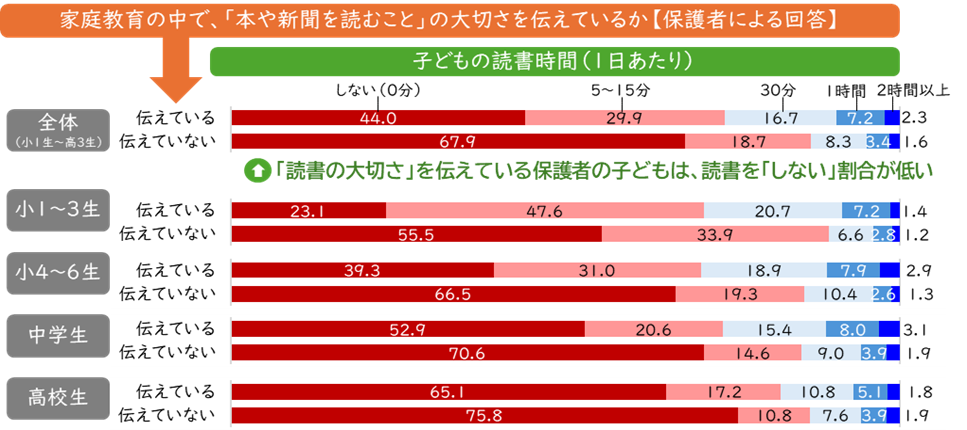

同様に、読書を「しない」(0分)比率について、家庭教育の中で「本や新聞を読むこと」の大切さを「伝えている」と答えた保護者の子供は44.0%だったのに対して、「伝えていない」と答えた保護者の子供は67.9%となった。このことから、保護者が読書の重要性を伝えることには、子供の読書を促進する効果があると考えられるという。

学習院大学 教授 東京大学 名誉教授の秋田喜代美氏は、「まとまった文章を読むことは、思考力を培い、想像力を育み、さまざまな未知の世界への窓を開く契機になる。今回の結果から、子供たちに読書習慣を付ける活動に取り組むことが社会に求められているといえる」とコメント。子供の目に触れるところに魅力的な本がある環境づくりをしていくことの重要性を指摘した。

ベネッセ教育総合研究所 主席研究員の木村治生氏は、「子供の読書習慣を支えるためには、家庭や学校での大人の関わりが不可欠。私たち大人も、日常的にスマホの世界に没頭し、知らず知らずのうちに思考や学びをスマホ任せにしてしまっていないか、今一度、見直す必要がある」とコメントしている。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)