レポート

トピック

学校のネットワーク、推奨帯域を確保できているのは2割程度 自治体ピッチで改善策を紹介

2025年3月3日 06:30

デジタル庁は、文部科学省とともにGIGAスクール構想第2期における通信ネットワークの整備について、通信事業者から全国の地方公共団体・教育委員会に向けて説明するイベント「学校ネットワーク自治体ピッチ」を2月17日にオンラインで開催した。同イベントのアーカイブ動画は、デジタル庁公式YouTubeに掲載予定となっている。

同日には、デジタル庁が教育ICTサービスをまとめたウェブサイト「 教育DXサービスマップ 」に、通信分野を追加したことも公表。イベントでは文部科学省、総務省、デジタル庁から、GIGAスクールにおけるネットワークの課題と、そのための「教育DXサービスマップ」など各種の取り組みについて説明したうえで、通信事業者各社が自社の通信サービスについて10分で紹介するピッチ(短いプレゼンテーション)が実施された。

主催者挨拶に登壇した文部科学省の日向信和氏(大臣官房学習基盤審議官)は、GIGAスクール構想によって1人1台端末の環境が整備されたことを挙げつつ、「GIGAスクール構想を効果的にするには、端末だけでなく、それを支えるネットワーク環境の整備が不可欠」と指摘。「政府は学校のネットワークの改善を喫緊の課題と考えている」と語った。

GIGAスクール、当面の推奨帯域を満たす学校は2割程度

GIGAスクール構想における学校ネットワークの重要性と課題、そして改善策について、文部科学省の寺島史朗氏(初等中等教育局学校情報基盤・教材課長 学校デジタル化PTリーダー)が説明した。

寺島氏はまず、令和元年度(2019年度)にGIGAスクール構想が打ち出されたときに遡り、当時の文科省のリーフレットから「1人1台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備」という言葉を紹介した。そして、端末ばかりが注目されがちだが、もともとの構想は端末と通信ネットワークを一体的に整備することを目指したものだと強調した。

GIGAスクール構想では、個別最適な学びや協働的な学びを進め、さらに外国籍の子供や病気の子供への対応など学びの保障を目指している。そのため、インターネットを介してさまざまなリソースを活用することが前提となっており、今後はさらに、利用トラフィックも増加することが見込まれる。

しかし、学校の現状を見ると、文科省がまとめた当面の推奨帯域を満たす学校は2割程度にとどまっているという。

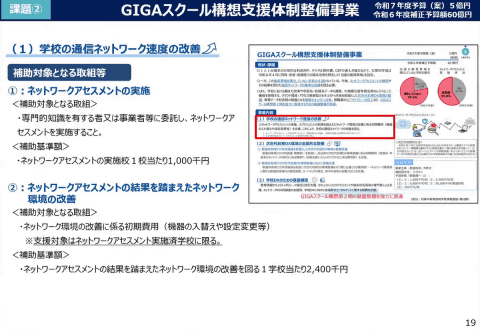

政府ではこの状況を改善すべく、2024年度の「骨太の方針」にGIGAスクール構想における「ネットワークアセスメントの徹底やその結果を受けた通信ネットワークの着実な改善」を盛り込んだと寺島氏は紹介。また文科省のKPI(重要業績評価指標)においても、アセスメント実施済みの学校を100%にすることや、必要なネットワークの確保済みの学校も100%にすることが目標として設定されたと説明した。

学校のインターネット通信費、家庭と同程度の支出にとどまる

では、どう改善するか。寺島氏は課題を「不具合の原因特定が不十分」「校内ネットワークに課題がある」「通信契約の内容が十分ではない」「自治体において専門性ある職員の確保が難しく、交渉力が不足」の4つに分けた。

課題1の「不具合の原因特定が不十分」は、つながりにくいなどネットワークに問題があるとき、そもそもどこに問題があるかがわからないということだ。

この課題に対しては、ネットワークのアセスメントを実施する。寺島氏は、アセスメントによってそれぞれ異なる原因がわかった事例を6件紹介した。

ネットワークアセスメントの実施率は、令和6年度(2024年度)末で約59%の見込み。その一方で、令和7年度(2025年度)末までにネットワークアセスメントを実施する予定のない自治体も約24%あり、「早期に100%にしていきたい」と寺島氏は語った。

このアセスメントによってわかる問題点は、大きく学校内と学校外に分けられる。課題2の「校内ネットワークに課題がある」はそのうち学校内の問題の改善だ。

これについては、予算でサポートする。アセスメント実施について最大1校100万円、さらにその結果をふまえたネットワーク環境の改善について最大1校240万円を上限として、計340万円まで補助(補助率1/3)するという。補助対象は、配線の再敷設や、無線アクセスポイントの変更や増設、より高性能なルーターやスイッチへの変更など、アセスメントの結果を踏まえたネットワーク改善に関することが対象になる。

一方で学校外の問題を改善するのが課題3の「通信契約の内容が十分ではない」だ。調査によると、ほとんどの学校の回線契約は1Gbpsベストエフォートで、実効値はその3割と仮定すると300Mbpsとなる、と寺島氏。一方で当面の推奨帯域は学校の規模が大きくなるほど上がり、300Mbpsで足りるのは150人規模までだという。

さらに、一般家庭のインターネット通信費が月13,000円程度なのに対し、学校も1万数千円程度と推測されていて、学校が1家庭と同じぐらいしか支出されていない点を寺島氏は問題として指摘した。

そのほかインターネット通信サービスについては、そもそも自分たちの地域でどういうサービスが提供されているかわからないという課題もある。この問題については前述したように、「学校ネットワーク自治体ピッチ」と同⽇に、「教育DXサービスマップ」に通信分野の情報が追加されたことを寺島氏は紹介し、「情報を活用して適切な契約を結んでいただきたい」と語った。

課題4の「自治体において専門性ある職員の確保が難しく、交渉力が不足」は、事業者と適切に交渉できる知識が必要ということだ。これについては文科省が2024年4月にガイドブック「 学校のネットワーク改善ガイドブック 」をまとめており、「ぜひ活用していただきたい」と寺島氏は述べた。

以降の3つのセッションでは、寺島氏が説明した中から、ネットワークアセスメント、情報格差問題、「教育DXサービスマップ」と「学校のネットワーク改善ガイドブック」のそれぞれの詳細が解説された。ここではその概要を紹介する。

固定ブロードバンドサービスの通信品質測定のガイドラインを紹介

ネットワークアセスメントに関連して、固定ブロードバンドの測定手法のガイドラインについて総務省の津村仁氏(総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課課長補佐)が、「固定ブロードバンド実効速度適正化委員会」について電気通信サービス向上推進協議会の明神浩氏が紹介した。

固定ブロードバンドサービスの通信品質の測定手法はこれまで確立されていなかったことから、総務省では2020年12月から検討を実施し、2024年9月に報告書とガイドラインを公表したという。

津村氏は、ガイドラインで定められた測定方法や測定項目、測定周期、公表する内容などについて紹介した。

また明神氏は、「固定ブロードバンド実効速度適正化委員会」の役割について、消費者の視点で実測値が測定・公表されるようにすることだと説明した。具体的には、事業者が測定可能な条件を設定し、それによって事業者が計測できる準備を整えることだという。

デジタル庁、情報格差解消に向けた支援を提供 同じ立場の人がつながる機会も

自治体における情報格差解消に向けた取り組みについて、デジタル庁の久芳全晴氏(国民向けサービスグループ企画官)が紹介した。

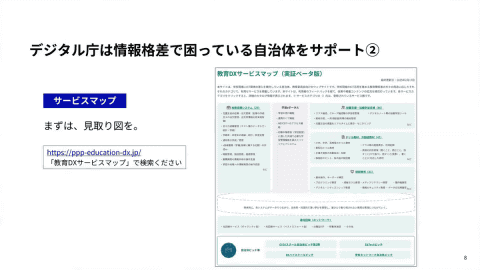

久芳氏は、十分な知識がないまま学校のネットワーク担当となった教職員など、情報格差により課題を抱える自治体へのデジタル庁の支援策として、「サービスマップ」「イベント」「デジタル改革共創プラットフォーム」の3つを挙げた。

「サービスマップ」としては、これまでに何度か言及された「教育DXサービスマップ」がある。このマップは、教材や各種サービス、さらにはネットワークなどの製品やサービスについて、どのような選択肢があるのかを示す“見取り図”を提供するものだという。

「イベント」は、担当者が参加して生きた情報に触れ、事業者とつながりを作るものだ。「GIGA端末自治体ピッチ」「EdTechピッチ」「DXハイスクールピッチ」などが開催され、今回の「学校ネットワーク自治体ピッチ」もその一つだ。

「デジタル改革共創プラットフォーム」は、Slackによるオンラインコミュニケーションプラットフォームだ。地方公共団体と政府機関の職員であれば誰でも参加でき、同じ立場の人に気軽に質問ができるという。

「教育DXサービスマップ」の活用と「学校のネットワーク改善ガイドブック」の紹介

「教育DXサービスマップ」の通信回線の情報と、「学校のネットワーク改善ガイドブック」については、文部科学省の新井亮裕氏(初等中等教育局学校情報基盤・教材課デジタル教材基盤係長)が紹介した。

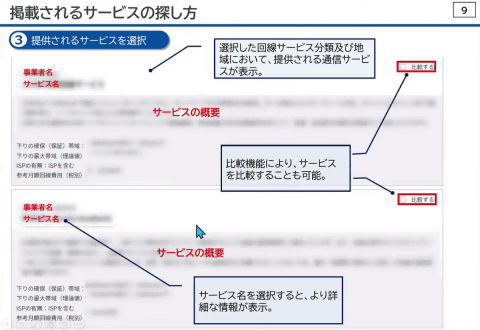

「教育DXサービスマップ」については、通信サービスを検索する方法をステップごとに説明。まず回線の種類を、「光回線サービス(1Gbps以下のギャランティ型)」「光回線サービス(1Gbpsを超えるギャランティ型)」「光回線サービス(1Gbps以下のベストエフォート型)」「光回線サービス(1Gbpsを超えるベストエフォート型)」「分離型ISP」「移動体通信」「その他」の7種類から選ぶ。そのうえで地域を選択することで、該当する通信サービスの概要が表示される。

また「学校のネットワーク改善ガイドブック」は、専門的な知識が十分でない学校のネットワーク担当者に、学校のネットワークの改善に関して概括的に解説するものだ。「インターネットとは」に始まり、ネットワーク接続形態や、推奨帯域、課題把握の流れとフローチャート、帯域測定の概要など、ガイドブックで解説されている。

新井氏の説明は、あくまでもポイントとなる部分であり、学校のネットワークを改善する際には「学校のネットワーク改善ガイドブック」を一読されたい。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)