ニュース

発達特性のある小中学生の不登校率は全国平均の9.5倍、61.5%が学校への行き渋りや欠席を経験

2025年8月25日 15:00

オンライン運動・発達支援サービス「へやすぽアシスト」を運営するPAPAMO株式会社は、発達特性のある小中学生の不登校率が全国平均の9.5倍に上るという調査結果を2025年8月25日に発表した。同調査は、発達障害やグレーゾーンの小中学生を持つ保護者1,500名を対象に実施したもの。

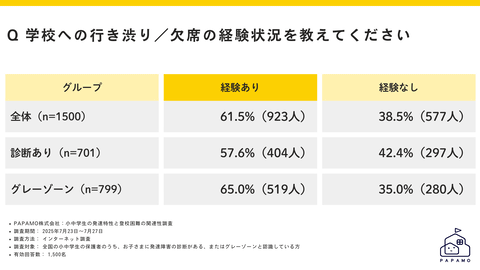

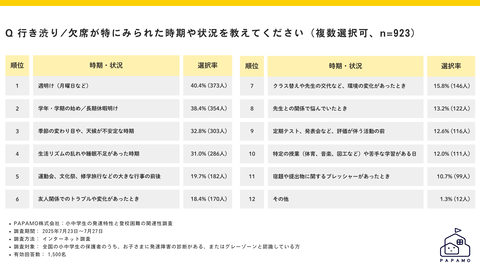

調査によると、61.5%の児童生徒が学校への行き渋りや欠席を経験していることも明らかになった。これらの傾向は週明けや長期休暇明け、季節の変わり目に顕著に見られる。

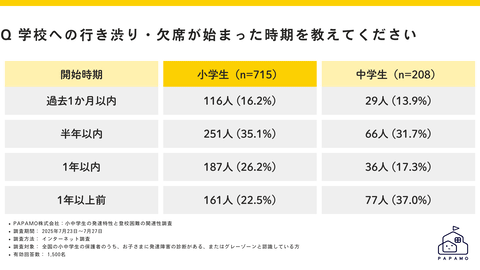

行き渋りや欠席の開始時期については、小学生の22.5%、中学生の37.0%が「1年以上前から」と回答しており、問題の長期化も浮き彫りになった。

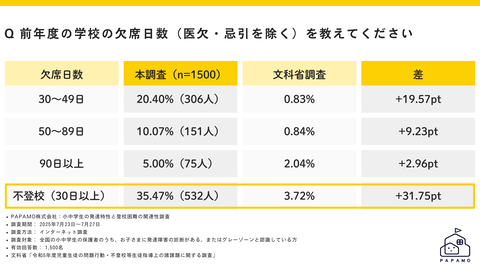

2024年度に30日以上の欠席(医欠・忌引除く)をした発達特性のある小中学生の割合は35.47%で、文科省の「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」における小中学生の不登校率(3.72%)の9.5倍にあたる。30~49日の欠席者は20.40%で、同調査の0.83%に比べて約25倍高い。

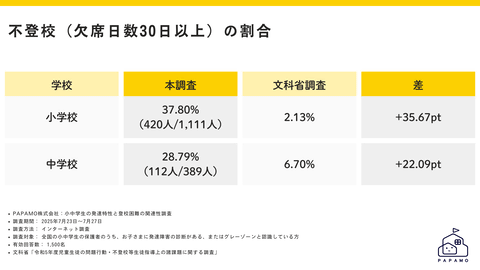

小中学校別に不登校の割合を見ると、発達特性のある子供の不登校率は文科省調査と比較して小学生で約17.7倍、中学生で約4.3倍となっていることが判明した。

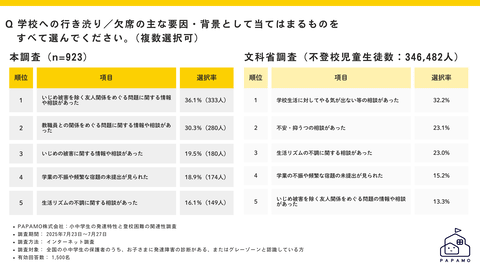

学校への行き渋り/欠席の主な要因・背景として当てはまるものを聞いたところ、文科省調査では「学校生活に対してやる気が出ない」(32.2%)が最多であるのに対し、今回の調査では対人関係の問題が上位を占めている。

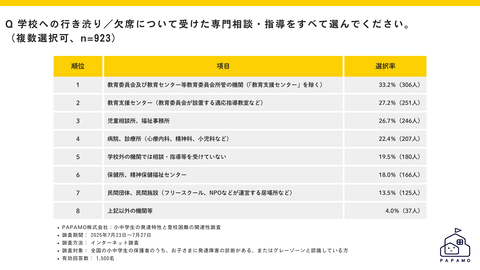

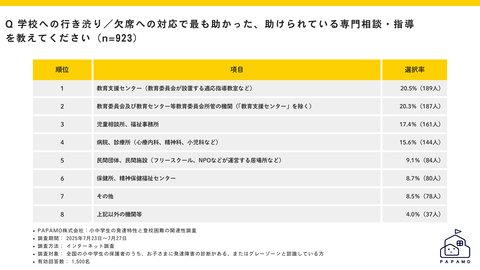

同調査では、19.5%が学校外の支援を受けていないことも判明し、支援へのアクセスの難しさも課題となっている。一方、最も支えになった支援機関としては「教育支援センター」が挙げられた。

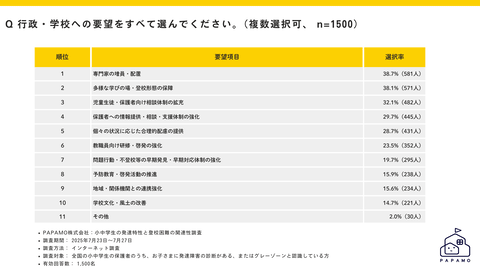

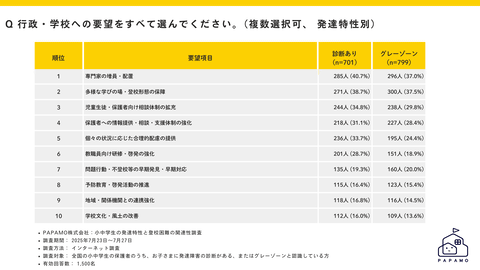

発達特性のある児童生徒を持つ保護者が行政や学校に求める支援としては、「専門家の増員・配置」や「多様な学びの場の保障」などが多く挙げられた。診断の有無によって要望に違いが見られ、個別の配慮が必要なことがわかる。

PAPAMO株式会社 代表取締役の橋本咲子氏は、「『グレーゾーン』と呼ばれる子供たちは、診断がないゆえに支援につながりにくく、適切なサポートを受けられない状況にある。不登校や行き渋りは、特性に合った環境や支援が整っていないことによって生じているため、誰もが安心して学びや成長の機会を得られるよう、学校外の支援や多様な学びの選択肢を整えることが急務」と述べている。

調査名称:小中学生の発達特性と登校困難の関連性調査

調査期間:2025年7月23日~7月27日

調査方法:インターネット調査

調査対象:全国の小中学生の保護者のうち、子供に発達障害の診断がある、またはグレーゾーンと認識している人

有効回答数:1,500名

調査実施機関:クロス・マーケティング QiQUMO

●同調査における発達障害とグレーゾーンの定義

発達障害:医師による正式な発達障害の診断あり

グレーゾーン:専門機関で発達障害の特性(例:自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症など)を指摘され診断待ち・経過観察中、もしくは保護者が発達特性を強く疑っているが医療・専門機関の受診歴はない状態

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)