ニュース

高校生の生成AI活用、保護者9割は賛成 一方で懸念も根強く

2025年10月10日 17:15

AIチューター「Knock」を運営するHanji株式会社の「Knock 教育AIラボ」は、高校生の保護者を対象とした生成AIの学習活用に関する意識調査の結果を発表した。調査は2025年9月に実施し、有効回答数は222件。

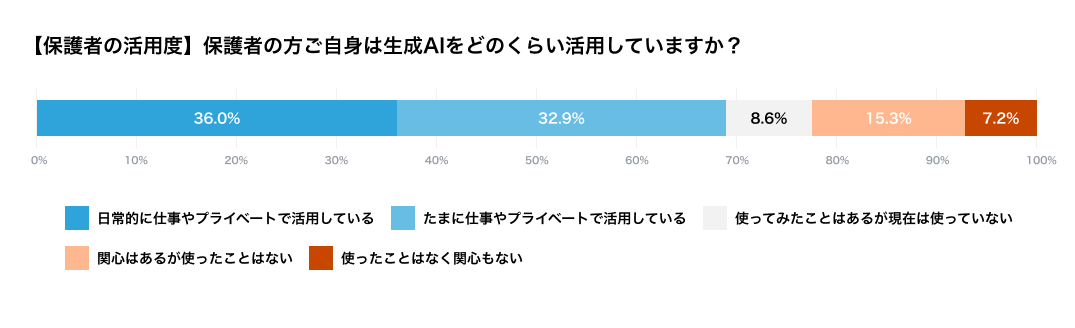

調査結果によると、保護者の36.0%が「日常的に仕事やプライベートで活用している」、32.9%が「たまに仕事やプライベートで活用している」と回答した。

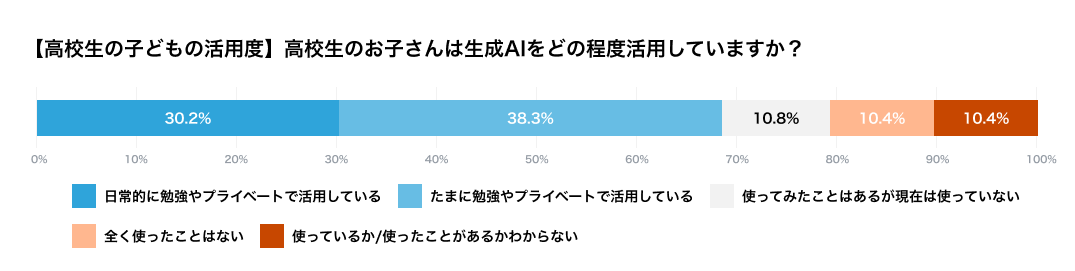

高校生においては、「日常的に勉強やプライベートで活用している」が30.2%、「たまに勉強やプライベートで活用している」は38.3%で、保護者と同様に約7割近くの高校生が生成AIを活用していることがわかった。

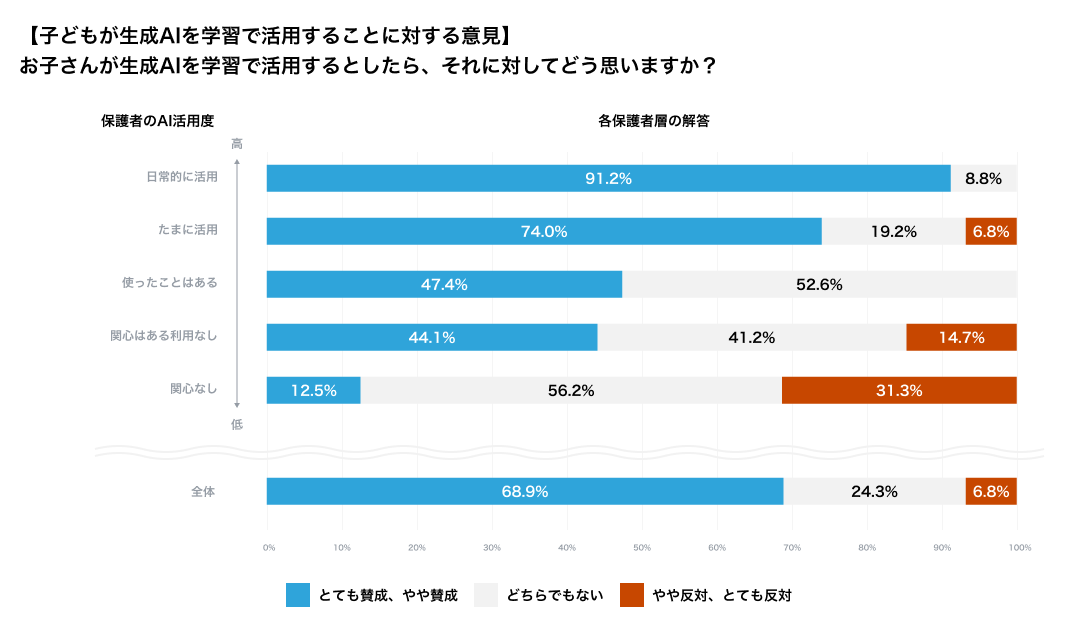

子供が学習で生成AIを使うことについては、保護者全体の68.9%が「とても賛成」または「やや賛成」と回答。保護者自身の利用度が高いほど、子供の利用にも前向きである傾向が見られ、自分が「日常的に使う」と答えた保護者の91.2%が賛成し、「たまに使う」と答えた保護者は74.0%が賛成している。

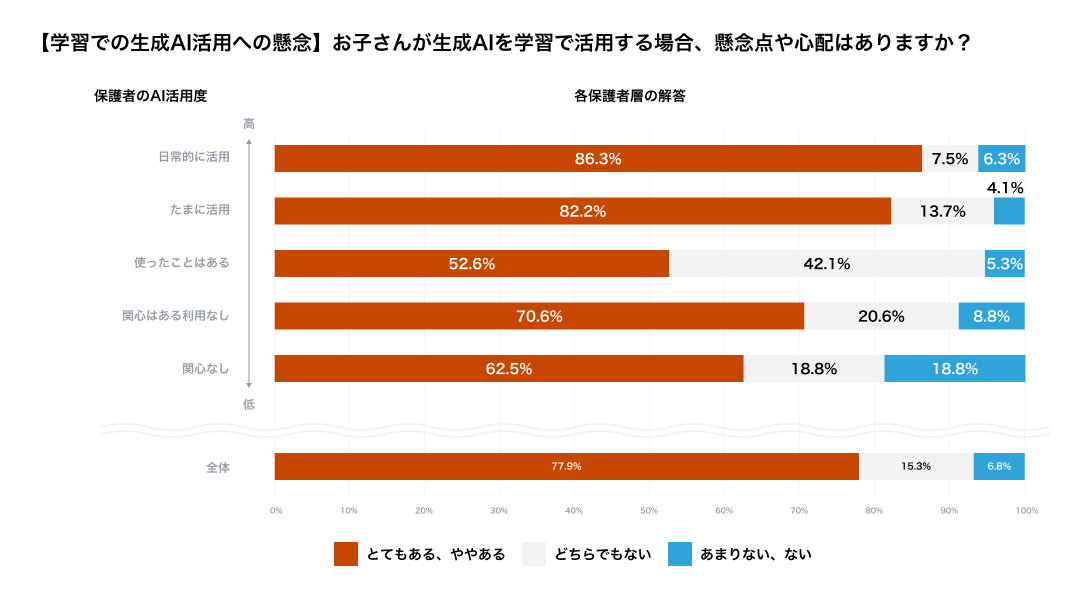

一方で、保護者全体の77.9%は、生成AIを学習に使うことの懸念や心配について「とてもある」「ややある」と回答した。特に、「日常的に使う」と答えた保護者の86.3%が何らかの懸念を抱いていることが判明している。このことから、生成AIの活用には賛成していても、活用上の懸念や心配が根強く存在していることが明らかになった。

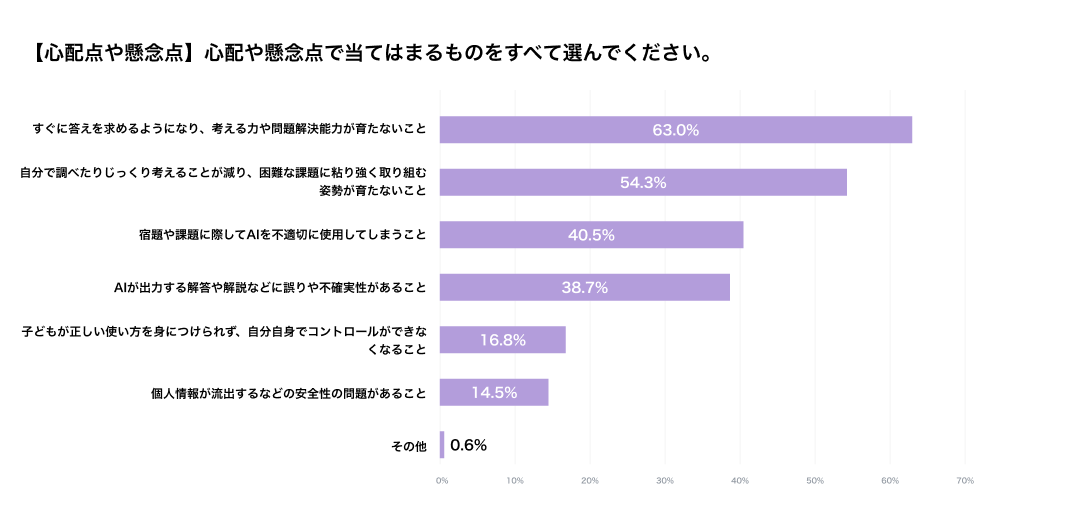

懸念点や心配点としては、「すぐに答えを求めるようになり、考える力や問題解決力が育たなくなる」(63.0%)、「自分で調べたり考えたりする機会が減り、困難な課題に粘り強く取り組む姿勢が育たない」(54.3%)など、学習姿勢への影響を危惧する声が目立つ。

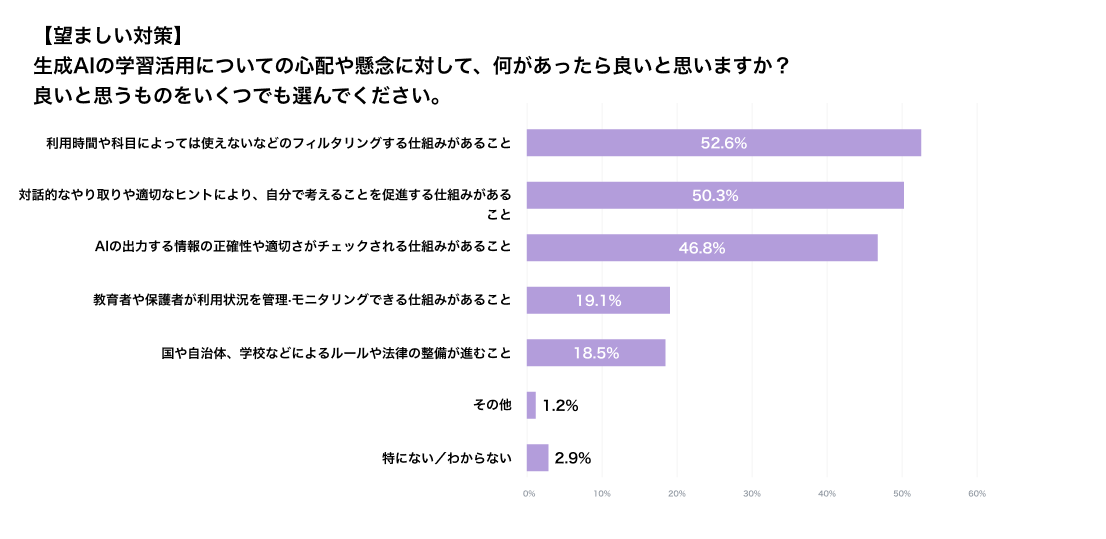

生成AIの学習利用について望ましい対策を聞いたところ、フィルタリング機能(52.6%)が最多で、次いで自分で考えることを促す仕組み(50.3%)、情報の正確性や適切さを確認する仕組み(46.8%)が続く。

Knock 教育AIラボ 所長の辻本直人氏は、生成AIを学習内外ですでに活用している生徒も多く、「正しい活用」に向けた対策への期待が高まっていると指摘。保護者が生成AIを活用し、「価値とリスク」を同時に体感する中で懸念を抱く傾向が高いと推察した。

子供たちによる生成AIの活用については、利用の可否を二者択一にせず、目的や場面を限定した試行と振り返りを積み重ねることで、良い点と課題を具体的に把握しやすくなるとした。辻本氏は、利用者側とシステム側で具体的な対策を実行することの重要性を強調し、「保護者・指導者・生徒それぞれのリテラシー向上や、学校と家庭での合意形成、運用ルールの明確化が有効」と述べている。

調査方法:インターネットによるアンケート

調査期間:2025年9月3日~9月7日

調査対象:高校生の子供を持ち、3カ月以内に学習や受験について子供と話したことがある保護者

有効回答数:222人

※割合は四捨五入しており、総数と内訳の計が一致しない場合がある

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)