ニュース

教育向けGeminiが大幅進化──新機能と高校での活用事例

2025年7月18日 06:30

グーグル合同会社は7月15日、Google for EducationにおけるAIの新機能を紹介する記者説明会を開催した。これらの新機能は、6月にアメリカで開催された国際教育技術学会(ISTE)で発表された内容をもとにしている。同日には、大学生向けのイベント「Gemini Day for Education」も行われ、記者説明会では日本の自治体向けとなる新プログラムも発表された。

Geminiで、学びの過程を深めるサポートを

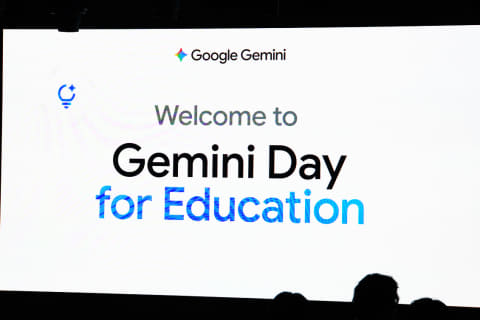

グーグル合同会社 Google for Education 営業統括本部 本部長の杉浦剛氏は冒頭で、「教育向けのAIは、ただ質問をすれば答えを返すだけのものではない。児童・生徒が問題に取り組む過程を支援することに重点を置いている」と語り、AI活用の方向性を示した。

主体的な学習の促進、認知的負担の軽減、メタ認知の深化、好奇心の刺激、学習者個人への対応といった観点から、学びの過程を深めるサポートにAIが貢献できると述べた。

教育向けの「Geminiアプリ」と「NotebookLM」の新機能

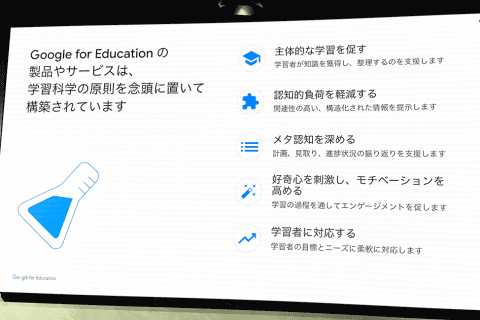

杉浦氏は、ISTEに先立ち、GeminiがGoogle for Educationのコアアプリに入り、デフォルトで使えるようになったことを紹介した。

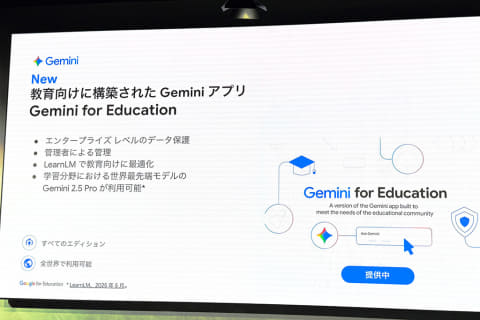

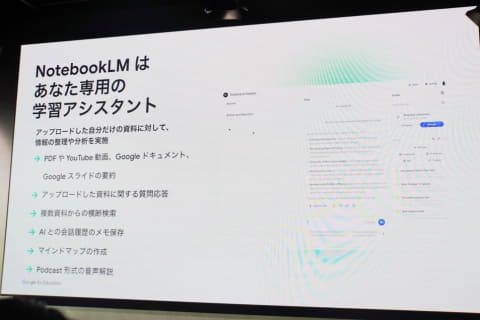

Geminiのアプリケーションとしては主に、対話型の「 Geminiアプリ 」と、自分がアップロードした資料にもとづいてAIが整理・分析をする「 NotebookLM 」の2つがある。この教育向けのGeminiアプリは、ISTEにおいて、「 Gemini for Education 」にリブランドされた。

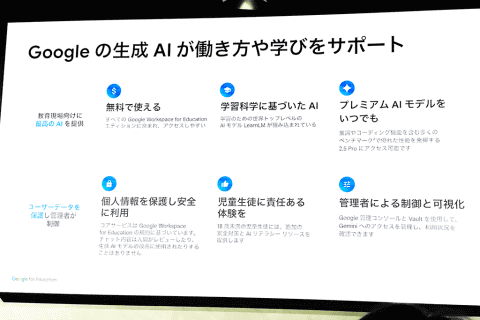

コアアプリになったことで、GeminiはエンタープライズレベルのWorkspaceと同等のデータ保護環境下で利用できるようになり、管理ツールを通じて教育委員会などの管理者が一括で管理できるようになった。また、教育に最適化したAIモデル「LearnLM」を搭載し、これまで軽量なGemini Flash版しか使えなかったところを、より高性能な Gemini Pro(Gemini 2.5 Pro) が利用可能となった。

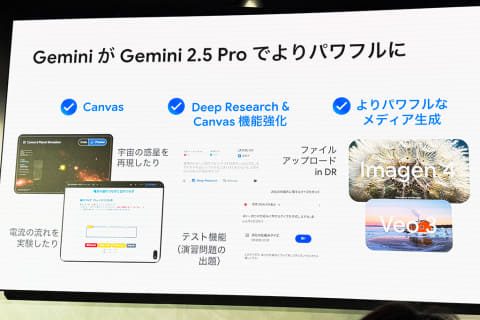

Gemini 2.5 Proでは何ができるようになるのか。杉浦氏は一例として、 Gemini Canvas を活用してコードを生成し、宇宙の惑星の動きをシミュレーションしたり、電流の流れを視覚化するなど、擬似的なアプリケーションを作ることができると述べた。

また、 Deep Research 機能を使えば、即答するのではなく深い分析を踏まえて回答を導き出すことも可能になる。ほかにも、Canvasと組み合わせてインタラクティブなクイズを作成したり、画像や動画を生成することもできる。

NotebookLMについては、特に、資料からマインドマップを作ってビジュアル化したり、資料を元にポッドキャストのような2人の対話形式の解説音声を作ってくれることを杉浦氏は紹介した。

Gemini/NotebookLMの最新機能と今後の展開

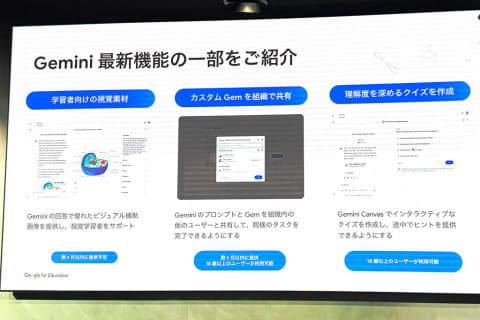

続いて、杉浦氏は、詳細な最新機能の一部や今後リリースされるものも含めて紹介した。

Geminiアプリ(Gemini for Education)では、ビジュアル補助画像をまじえて回答する機能を数か月以内に提供予定だ。また、毎回使うようなカスタムプロンプトを登録できる Gem を、組織内のほかのユーザーと共有できる機能を、数か月以内に提供する。そのほか、前述したように、Gemini Canvasでインタラクティブなクイズを作る機能も提供されている。

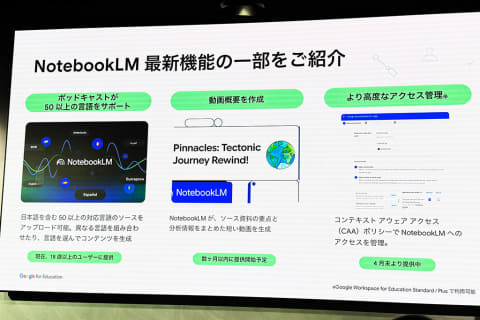

NotebookLMでは、ポッドキャスト形式の音声作成で50以上の言語をサポートした。また、資料の要点を動画にまとめる機能も数か月以内に提供予定としている。そのほか、有償ライセンスにおいては、ユーザーがどのような状況でアクセスしているかに応じてNotebookLMへのアクセスを制御できる コンテキストアウェアアクセスポリシー も提供されている。

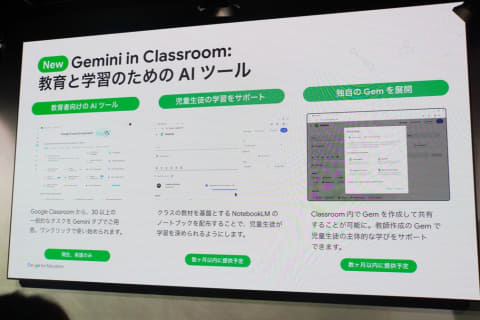

Google Classromで使える「 Gemini in Classroom 」(現在英語のみ)についても最新機能を紹介。まず、カスタムプロンプトを30以上用意した。また、NotebookLMのノートブックを児童生徒に共有する機能や、Gemを児童生徒に共有する機能も数か月以内に提供予定となっている。

Geminiアプリ、NotebookLMで年齢制限を撤廃

教育現場におけるAI利用において気になるのが対象年齢であるが、杉浦氏は、GeminiアプリおよびNotebookLMにおいて 年齢制限が撤廃 され、教育委員会などが管理するWorkspaceのユーザーであれば、何歳からでも利用できるという変更を紹介した。

その一方で、個人情報保護の観点から、入力内容がAIモデルの学習に使用されないことを明示。また、児童生徒が初めて利用する際には、リテラシーを育むためのトレーニングコンテンツを提供するなど、安心・安全な活用を促す対策も配慮していくと述べた。

Gemini活用のモデルケース構築へ、5自治体と連携

続いて杉浦氏は、教育現場でのAI活用を支援する新たなトレーニングコンテンツについて紹介した。

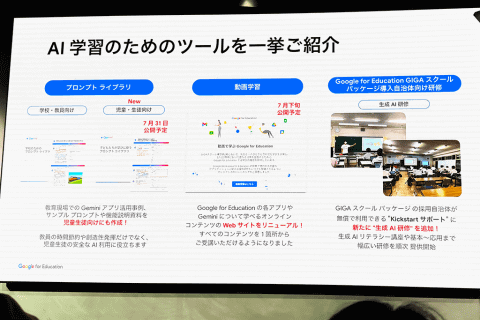

まず、すでに公開されている「プロンプトライブラリ」については、これまで教員向けのものが中心だったが、新たに児童生徒向けのコンテンツを追加し、7月31日から公開予定だ。

また、Google for EducationやGeminiについて、動画で学習できるようWebサイトをリニューアルし、7月下旬から公開していく。

さらに、GIGAスクールパッケージを採用している自治体を対象に無償で提供している研修プログラム「Kickstartサポート」に、新たにGeminiに関する内容を追加することも発表された。

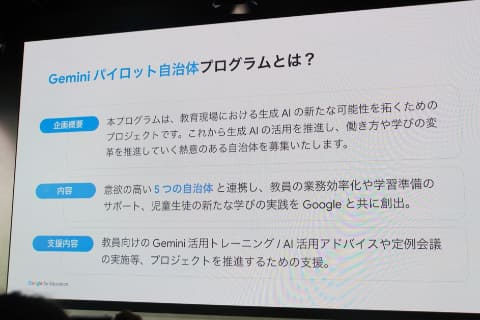

そして、日本独自の新たな取り組みとして「 Geminiパイロット自治体プログラム 」の開始も発表した。

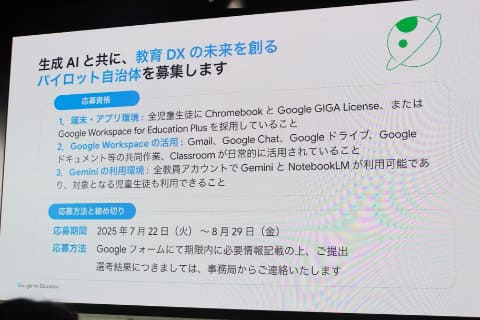

これは、5つの自治体を選定し、教員の業務効率化による働き方改革や、学習準備のサポート、児童生徒によるAI活用の推進などについて、Googleとともにモデルケースを作っていくというもの。自治体の応募資格としては、以下の通り。

【応募資格】

①全児童生徒にChromebookと、Google GIGA LicenseまたはGoogle Workspace for Education Plusを採用していること

②日常的にGoogle Workspaceを活用していること

③全教員アカウントでGeminiとNotebookLMが利用可能であり、対象となる児童生徒も利用できること

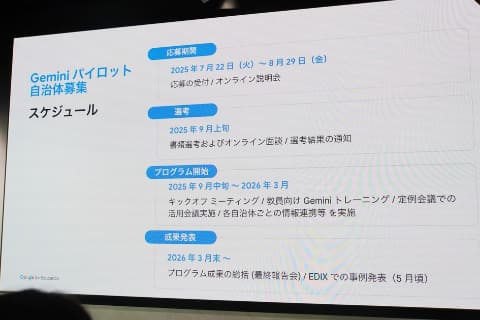

応募期間は7月22日から8月29日で、選考結果は9月上旬に通知する。プログラムの期間は9月中旬から2026年3月で、Googleが伴走支援する。そして3月末以降に成果発表を予定している。

「普通の高校」がGeminiをどう活用したか

記者説明会では、三重県立名張青峰高等学校の情報科教諭の向山明佳氏も登壇した。同氏いわく、「普通の学校の、普通の学び」におけるAI(Gemini)活用事例を語った。

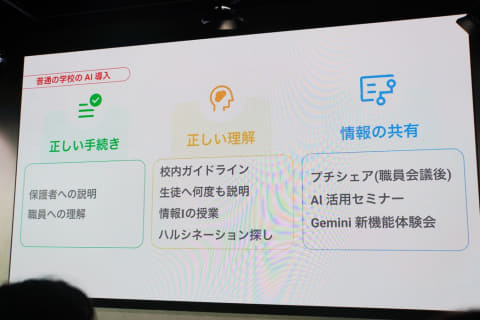

まず、AIを導入するにあたって重要なのは、保護者への説明や教職員の理解といった「正しい手続き」、校内での利用ガイドラインを通じた「正しい理解」、そして適切な活用方法についての「情報共有」であると強調した。

なかでも印象的だったのは、「正しい理解」を深めるために、情報Iの授業で実施した「ハルシネーション探し」の取り組みである。生徒たちはそれぞれ、自分の「推し」について生成AIに質問を投げかける。すると、自分の推しについては生徒もよく知っているので、AIの誤りがわかる。その結果をクラス全体で共有することで、「これほど多くのハルシネーションが出るのか」という気づきにつながり、生成AIをどのように活用すべきかを学ぶのだという。

向山氏は生成AIの活用について、やってみて良かった実践例を紹介した。探究学習においては、各自の探究テーマに教師が個別対応するのが難しいため、あらかじめプロンプト集を用意し、AIにサポートしてもらったことを挙げた。

また、生徒のレポートに対するフィードバックでは、定型的なプロンプトを「Gem」として登録しておくことで、充実したフィードバックができたという。そのほか、専門学校でない普通科高校の授業の中でも、Gemini Canvasを活用してアプリを作ることで、全員がクリエイターとして体験を得られたと語った。

向山氏は、AIがますます高性能になる中、「普通の学校」がこれから取り組んでいきたいこととして、生徒の「実現したいこと」のレベルを上げ続けること、創作の楽しさと責任を知ること、ギモンを持てるような学びを実現することの3点を挙げた。さらに、「できることが増える時代だからこそ、普通の学びはもっと面白くなる。それが『普通の学校』にとって生成AIのすばらしいことだと思っている」と語った。

大学生向けのアンバサダープログラムやGoogle AI Pro無料キャンペーン

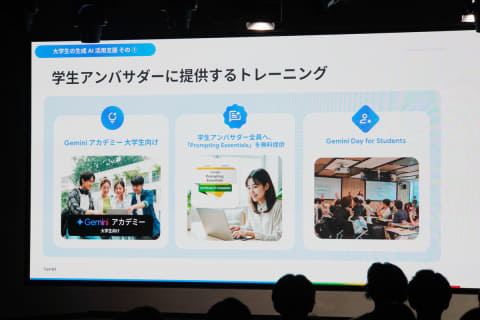

この記者説明会は、大学生向けのイベント「Gemini Day for Education」に合わせて実施され、イベントの中では、学生向けの取り組みとして「 Google AI学生アンバサダープログラム 」と「 大学生限定Google AI Pro無料キャンペーン第二弾 」の2つの施策が発表された。

「Google AI学生アンバサダープログラム」では、AIに興味を持つ学生を全国から500名募集。約半年のプログラムの中で、全国の仲間とともに、AIのよりよい使い方を生み出す。東京大学、東北大学、千葉大学、駒澤大学が協力する。

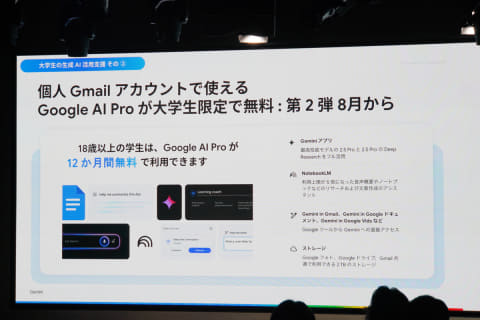

また、「大学生限定Google AI Pro無料キャンペーン第二弾」もあわせて発表。これは、AIの上位プランである「Google AI Pro」を、大学生が12か月間無料で利用できるというもので、5〜6月に実施された第一弾に続く取り組みとなっている。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)