レポート

イベント・セミナー

明るく不登校と向き合うための3か条 「否定しない・親が変わる・情報を持つ」

――親子のための不登校セミナーレポート

2025年10月21日 06:30

子供が学校に行けなくなったとき、親はどう受け止めればいいのか 。不登校の児童生徒数は過去最多となり、不登校が「特別」なことではなくなった今。多くの保護者が不安や戸惑いを抱えながら、子供の気持ちにどう向き合えばよいのか模索している。

そこで、こどもとITでは2025年8月、保護者や教育関係者を対象にオンラインセミナー「不登校を親子で明るく受け入れる!」を開催した。保護者向けコミュニティ「明るい不登校」の協力を得て、親の在り方や関わり方について、参加者と意見を交わした。

親が明るくなれば子供も変わる、大切なのは「否定しない」こと

セミナーの登壇者は、「明るい不登校」主宰の山本りか氏、不登校経験者の西川太貴氏、教育ICT政策支援機構の谷 正友氏の3名。当日は約200名が視聴し、山本氏が投げかける問いに対して、参加者らがチャットに思いを書きこむ形で進行した。

山本氏が代表を務める「明るい不登校」は、2021年から活動を続けているオンライン中心の保護者コミュニティだ。 毎朝8時からClubhouseによる音声配信を1600回以上継続 し、LINEオープンチャットなどを通じて全国の保護者がゆるやかにつながり、情報交換や悩みの共有ができる場を提供している。

山本氏は冒頭、「明るい不登校」は「学校に行かないことを推奨する団体ではない」と説明。子供が学校に行きたいと望むなら応援し、そうでないときは家庭で安心して過ごせるように支える。団体名に込められた思いは、「 お母さんに明るくなってほしい 」という願いと、「 子供の自殺をゼロにしたい 」という強い思いだという。

不登校の当事者である西川氏は、小学5、6年生のころから学校に行きづらくなり、中学では完全に不登校となった経験を語った。

当初は不登校に対して大きな問題意識はなかったものの、周囲の大人から責められることで「不登校の自分はダメなんだ」と思い込むようになったという。そうしたなかで、母親が「不登校でもいい」と受け入れてくれたことで、安心して自分の悩みに集中できたと話す。親が変わってくれたことが、自身にとって最大の転機になったのだという。

こうした体験を受けて、話題は「親にできることとは何か」という方向へ。西川氏は、「 子供を否定しないことが一番大事だと思う 」と述べた。金銭的な支援やアドバイスよりも、「それいいね」と肯定してくれる存在であることが、子供にとって大きな支えになると強調した。山本氏も、「無理に言葉をかけるよりも、子供の気持ちを尊重して静かに寄り添う方が支えになることもある」と述べ、「 お口チャック 」の姿勢を呼びかけた。

参加者が書き込むチャット欄には、 「話すより黙る」「褒めないけれど好物のご飯を出す」「会話泥棒をしない」 など、親としての関わり方の実践例が次々と共有された。なかには「褒めることすら支配になると気づいた」との声もあり、子供の主体性や自己決定をどう支えるかを真剣に考える空気が広がっていった。

「不登校段階表」で見る、親の関わり方のヒント

親の関わり方を考える際に役立つ指針の1つとして、山本氏は「明るい不登校」が作成したオリジナルの「 不登校段階表 」を紹介した。

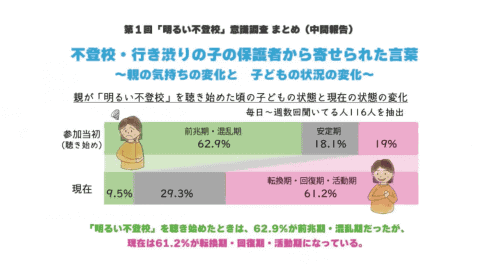

これは、子供の状態によって心のエネルギーを段階で示した表で、同コミュニティに参加した保護者の経験をもとに作成したもの。学校に行き渋る「前兆期」から子供が殻にこもる「混乱期」を経て、再び活動を開始するまでを6つの段階で表し、体調・生活など細かなチェック項目で「今、子供がどの状態にいるのか」を確認することができる。

子供が不登校になったとき、多くの親は「どうにかしなくては」と焦ってしまう。しかし、山本氏は「親が思い込みで動くと、子供の意思を置き去りにしてしまうことがある」と注意を促す。「動かない子を見ると、大人はつい『動かさなきゃ!』と思ってしまうけれど、本人が動きたくないなら、それを否定しないことも支援のひとつ」として、 子供の状態に応じた声かけや支援の重要性 を強調した。

保護者自身の価値観のアップデートが、子供を変える

セミナーのなかで繰り返し強調されたのが、「 親が変われば、子供も変わる 」という視点だ。山本氏は、これまでの活動の中で寄せられた多くの保護者の声を紹介し、「子供が変わったという報告の背景には、親が変わった事例が多くある」と語った。子供の変化だけを求めるのではなく、親自身がまず自分の関わり方を見つめ直すことの大切さが浮き彫りになった。

西川氏は、不登校だった当時を振り返り、「親は自分の子育てを他人にどう思われるかを気にしていたように感じた」と語った。「将来この子は自立できるのか」といった不安の根っこには、「子供の問題というよりも、親自身の価値観や世間体への意識があるのではないか」と指摘する。

すると、チャット欄にも、「最初は自分の体裁を気にしていた」「普通から外れてしまったことに焦りを感じていた」といった声が相次いだ。なかには、「当たり前を手放せた」「この子を変えようとするより、自分が変わった方が早かった」という実感のこもったコメントもあり、多くの保護者がこのテーマに深くうなずいていた。

正しい情報を持つことで、将来の漠然とした不安がやわらぐ

不登校の子を持つ親が強く抱くのが、将来への不安だ。「このまま社会に出られなかったらどうしよう」「発達障害もあるので心配が重なる」「親が一生経済的な援助をしないといけないのでは」といった声がチャットに並ぶ。谷氏は、こうした不安に対して「情報を持つこと」がひとつの解決策になると話し、「 正しい情報にアクセスできる環境を整えることが、子供を支える親自身の安心にもつながる 」と語った。

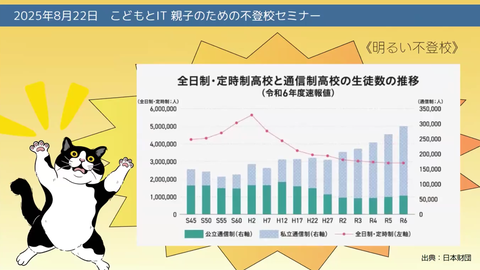

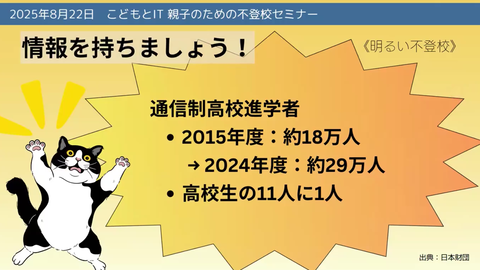

山本氏は、進路選択の一例として通信制高校に触れ、「通信制高校に通う生徒は、全国で約29万人、高校生全体の約1割にあたる(文部科学省「令和6年度学校基本調査」より)」と紹介。「これは 高校生のうち11人に1人が通信制高校に通っている ことを表しており、通信制という道を自ら選ぶ生徒が増えている」と述べた。

一方で、「通信制高校の卒業率は3割」といった誤解がネット上に広がっていることに注意を促す。これは、通信制の無学年制という制度の特性を無視した集計方法が原因であり、親が情報を正しく理解することの大切さを訴えた。

実際に、参加者からは「子供が高卒認定を取ると言い出した」「オンラインゲームの友達が今の支えになっている」といったエピソードも共有された。ゲームを通じた交流や、家庭外のコミュニティとの接点が、子供の安心感や自信の回復につながっていることが伝わってきた。

セミナーの締めくくりに、谷氏は「 ICTを活用して親自身が情報に触れ、いろんな価値観に出会うことが、結果的に子供の選択肢を広げることにもつながる 」と呼びかけた。

例えば、「明るい不登校」の音声配信や、オンラインのコミュニティでは、同じ立場の保護者同士が日々の悩みや工夫を共有し、学び合っている。谷氏は「こうしたICTの場があったからこそ、今日のように多くの人が出会い、互いの話からヒントを得ることができた」とし、情報にアクセスすることの価値を改めて強調した。

今回のセミナーでは、不登校の子供を持つ保護者から多くの不安や戸惑いの声が寄せられた。一方で、「 学校に行かないという選択をした子供を誇りに思う 」「 別の可能性に期待している 」といった、前向きなメッセージも数多く共有されたことが印象的だった。

目の前にいる子供の心と状態を見つめ、その意思を否定せずに受け入れること。それは不登校に限らず、どの家庭にも求められる親の姿勢かもしれない。時代が目まぐるしく変化するなか、子供たちの環境や進路は、保護者の予想を超えていく。不測の事態に直面したとき、どう受け止め、どう支えるか。親もまた、共に学び、変わり続ける存在であるべきなのだと、強く背中を押された。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)