レポート

トピック

GIGA第2期が始動!大阪府枚方市が描く「iPadは文房具」の先にあるもの

2025年8月28日 06:30

2025年、いよいよGIGAスクール構想第2期が本格始動した。第1期はコロナ禍の混乱の中で進められた端末整備も、今回は違う。第2期はこの5年間で得た経験と知見をもとにICT環境を整備し、さらに学びを進化させることが求められる。

こうした中、早くも第2期に向けてスタートしたのが、大阪府枚方市だ。同市は第1期の取り組みが評価され、全国ICT教育首長協議会会長賞やデジタル大臣賞などを受賞。また第2期の端末更新でも、国の標準仕様に縛られない独自方針、いわゆるオプトアウトを採用した。今回はその経緯と次の学びの姿を探るべく、教育委員会と枚方市立第二中学校を取材した。

■端末の活用率が、全国平均よりも30ポイント高い

■第2期はオプトアウトを選択、市独自で35,000台のiPadを調達

■中2理科:発表だけで終わらない、デジタルポスターセッションで質疑応答!

■中1家庭科:挑戦すべきは、週1回の授業をいかに深められるか

■魅力ある学校づくりに向けて、個人と社会のウェルビーイングをめざす

端末の活用率が、全国平均よりも30ポイント高い

大阪府枚方市は、人口約40万人の中核市。市内には小学校44校、中学校19校があり、約2万8,700人の児童生徒と、2,300人の教職員が在籍している。GIGAスクール構想第1期では、セルラーモデルのiPadを採用した。

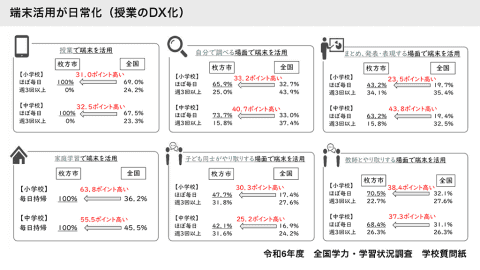

枚方市が第1期で挙げた成果のひとつは、 端末の活用率の高さ だ。令和6年度 全国学力・学習状況調査の学校質問紙によれば、授業や家庭学習、調べ学習、意見交換、発表、教師とのやり取りといった項目で、 全国平均を概ね30ポイント以上も上回った 。多くの自治体が「端末を導入したものの活用が広がらない」という課題を抱える中、枚方市は iPadが“文房具”として浸透 している。

もっとも、枚方市においても、端末を導入しただけで活用が広がったわけではない。

GIGAスクール構想第1期から携わってきた枚方市教育委員会 学校教育部 教育研修課 課長の永山宜佑氏は、「 iPadを何のために、どのように使うのか、子供たちにどのような力を身に付けてほしいのか、それを明確に示しつつ、教える授業からの転換 に取り組んできました」と振り返る。

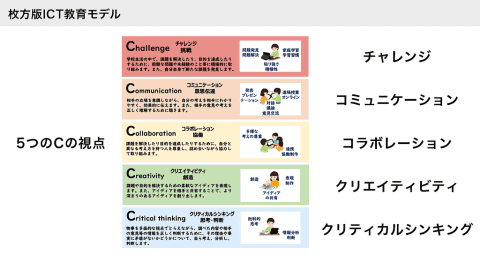

枚方市では、第1期の当初に「枚方版ICT教育モデル」を策定。身に付けるべき力を示した「 5つのC(チャレンジ・コミュニケーション・コラボレーション・クリエイティビティ・クリティカルシンキング) 」を掲げ、授業改善の外せない視点として周知した。iPadは、あくまでもこうした力を身に付けていくためのツールにすぎない、というのだ。

また活用推進の具体策として、全校の代表教員が集まるワーキングチームの設置、iPadの操作マニュアルや動画教材の作成、授業実践事例集やポータルサイトの公開など、教師が活用を進められるよう、ノウハウの提供や実践の共有にも力を入れた。

さらに、子供たちの可能性を広げるための「 枚方版PBL 」の導入や、授業・校務における生成AI活用の実証実験など新しい教育にも挑戦。地域に向けては「 GIGAフェス 」と呼ばれる教育イベントを年1回開催するなど多面的な取り組みを展開している。

永山氏は、「GIGAスクール構想以降、 iPadの特長を生かしたクリエイティブな学びが多く見られるようになりました。こうした実践を重ねることで活用率が伸び、学びも変わってきたことを実感しています 」と語る。たしかに、活用率の高さは数値的な成果であるが、その裏には試行錯誤に尽力した姿も伺える。その積み重ねがあってこその学びの変化だといえるだろう。

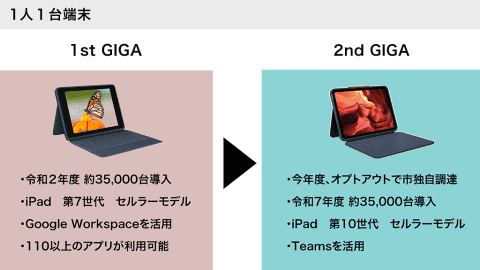

第2期はオプトアウトを選択、市独自で35,000台のiPadを調達

そんな枚方市であるが、GIGAスクール構想第2期は、共同調達から外れて オプトアウト(不参加)を選択 した。同市では引き続き、セルラーモデルのiPadを採用。教員用・児童生徒用あわせて約35,000台を導入し、すでに教員用は配備が完了している。学習基盤はセキュリティ面を考慮して、Google WorkspaceからMicrosoft Teamsに切り替えた。

第2期では、第1期のように市町村ごとの調達ではなく、都道府県単位での共同調達が基本となる。ただし、一定の要件を満たせばオプトアウトが認められており、枚方市は市独自による調達を選択した。共同調達は、スケールメリットを生かせることやランニングコストの軽減というメリットがある一方で、自治体間の調整が課題だ。この5年で各自治体の端末活用は異なっており、共同調達では自治体の要望や現場の声が反映されにくいのがデメリットとなる。

永山氏は、オプトアウトを選択してよかったと語っている。「 市独自で進める方が意思決定も早く、これまでの教育プログラムを継続しやすい という利点があります。共同調達の場合は端末導入も膨大な量になってしまい、現場への配備も時間がかかると判断しました」と語る。

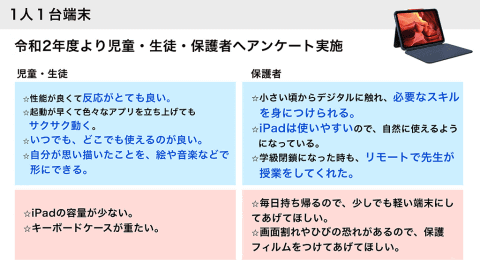

枚方市では端末更新にあたり、リアルな声を方針に反映させるべく、児童生徒・保護者へのアンケートを実施するとともに、情報教育や不登校の専門家、民間の有識者や現場の教員などで構成された意見聴取会を設置した。児童生徒や保護者のアンケートでは、iPadの使いやすさにメリットを感じている意見が多く、永山氏は「 教育委員会がiPadを選択した理由と同じメリットを児童生徒・保護者も感じている 」と語っている。

ちなみに、枚方市ではこの5年間で、多くの学校で 子供たちによるICT委員会 が立ち上がっているという。委員会活動では、教師も知らないようなiPadの使い方や便利機能を紹介したポスターを制作し、 児童生徒間でノウハウを共有 しているそうだ。iPadを与えられるだけでなく、自分たちで使えるものにしているところも好意的な意見につながっているだろう。

中2理科:発表だけで終わらない、デジタルポスターセッションで質疑応答!

枚方市立第二中学校では、中2理科の授業でデジタルポスターセッションが行われた。生徒たちは雲のカタログから好きなものをひとつ選んで、雲の種類やでき方などをKeynoteでポスターにまとめて発表する。

授業のポイントは、発表後の質疑応答。授業を担当した中野忠明先生は、「単に発表して終わりではなく、 質問をしたり、質問に答えることを通して体系的に説明できる力を伸ばすことがねらい です」と語る。生徒たちは小学校からiPadを使った発表には慣れているが、質疑応答への対応経験はまだ少ない。

生徒には事前に予想される質問一覧が配布され、回答の準備ができるようになっている。また質問者には、雲に関する質問、発表者の意図を聞く質問、デザインに関する質問など、どのような視点で質問すればいいのかヒントも提示されている。生徒たちは「工夫したところは?」「気に入っているところは?」「デザインで気を付けたところは?」といった基本的な質問に加え、「なぜこのタイトルにしたのですか?」「なぜ、この雲を選んだのですが」と一歩踏み込んだ質問も飛び交った。

中野先生は、iPadを活用すれば短時間でポスターを作成できるのがメリットだという。その分、生徒同士がやり取りする時間を確保できるからだ。「今日の授業の振り返りから、生徒たちがどの質問が答えにくかったのかを分析して、今後どのような力を伸ばすべきか考えていきたい」と語ってくれた。

中1家庭科:挑戦すべきは、週1回の授業をいかに深められるか

中1家庭科では、布の織り方の種類と特徴を学ぶ授業が行われた。前時の授業で生徒たちは、平織り、綾織り、斜織り、不織布の4種類を顕微鏡で観察。グループ内で4種類の布の担当を決め、各自で特徴を調べてまとめる。この日の授業では、調べた内容をグループ内で発表し合った。

授業を担当したのは、永井里歩先生。「家庭科は週に1回しかなく、その中でどうすれば学びを深められるかを考えて授業を組み立てています。今回は、4種類の布を1人で調べるよりも、自分が担当する布を決めて調べる方が深い理解につながり、聞いている方も学びが深まると考えました」と語った。生徒たちは熱心にメモを取りながら発表を聞き、スライドのまとめ方も見ていてとてもわかりやすい。小学校から積み重ねてきたスキルが感じられた。

なお、教師2年目という永井先生は、こうした中学生のレベルに驚いたと話す。「大学生になって初めてパソコンを持った自分と比べると、今の中学生たちのスキルは高いと思います。授業中もわからないことをすぐに調べて学びも深められるのは、自分の時代とは全然違いますね」と語ってくれた。1人1台環境で育つ中学生に対して、若い先生たちがどのようなアイデアで授業を作ってくれるかも楽しみだ。

魅力ある学校づくりに向けて、個人と社会のウェルビーイングをめざす

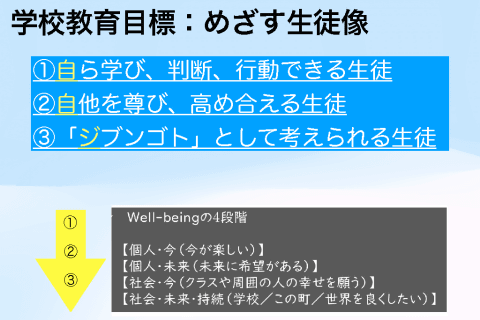

枚方市立第二中学校では、このような授業を行うにあたり、「自ら考え、挑み、未来をそうぞうする力の育成」を学校教育目標に掲げていると、教頭の羽山弘樹先生は語る。

「予測困難な社会の中でも豊かに生きていけるよう、 個の力の育成、他者と協働できる力の育成、当事者意識を持ちながら、感性や責任感を育てていきたい 」と話す。重視しているのは、ウェルビーイングの4段階で、「学びが何につながるのか」という視点を大切にしているという。

また、その一方で、授業改善を進めるためには業務効率化も欠かせないことから、学校DXにも力を入れている。朝の打ち合わせをなくしてチャットで代用したり、生成AIを活用してテストを作成したり、ほかにも保護者が必要とする事務書類をいつでもQRコードでダウンロードできる環境をつくるなど効率化を図っている。

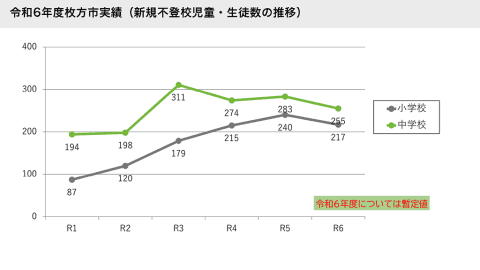

枚方市立第二中学校の方針は、枚方市が掲げる、個人と社会のウェルビーイングの実現をめざす教育目標に基づいている。同市では、授業改革のその先の取り組みとして「魅力ある学校づくり」に取り組んでおり、令和6年度からは生徒指導グループがプロジェクトチームを組み推進している。子供たちの小さな変化を見逃さないよう、ICTサービスを活用した相談窓口や不登校児童生徒の居場所づくりも進めており、暫定数値ではあるものの、令和6年度については新規の不登校児童生徒数は減少している。

このようにGIGAスクール構想の当初から順調に進んでいる枚方市であるが、学校ごとに様々な課題を抱えており、永山氏は「iPadの活用についても、今も賛否両論さまざまなご意見をいただきます」と語る。

しかし、それは、全国どこの自治体、学校現場も同じことだ。枚方市は、それでも歩みを止めずに前進してきた。この5年間、「何のためにiPadを活用するのか」を問い続けたたことが推進力となり、組織力の強さになったことが伺える。GIGA第2期においても、新しい挑戦や課題に直面するかもしれないが、今の推進力で突き進んでほしい。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)