レポート

トピック

「iPad活用」から「授業を変える」へ、Apple認定校に躍進した世田谷区立駒繋小の授業改善

2025年8月12日 06:30

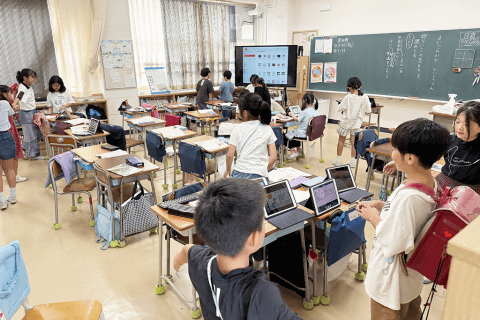

教室のあちこちで子供たちがiPadを片手に課題に取り組んでいる。先生の指示を待つのではなく、グループで相談したり、思いついたことを試してみたり、他のグループの様子を見に行ったり……。GIGAスクール構想では、こうした子供主体の授業への転換が求められているが、現実はそう簡単に今までの一斉授業が変わるわけではない。

世田谷区立駒繋小学校も、そんな課題を抱えていた学校のひとつだ。しかし、同校はとある出来事をきっかけに授業改善に力を入れ、GIGAスクール構想の第1期の間に Apple Distinguished School (※)の認定を受けるまでに変革を遂げた。どのように授業を変えていったのか、その取り組みを聞いた。

※Apple社が認定する、テクノロジーを効果的に活用して教育実践を行う学校

■ターニングポイントはGIGAスクール構想2年目

■めざすは、自立的に学び取るクリエイティブな学習者

■3年生国語:主人公の気持ちの変化を動画で表現!

■6年生音楽:GarageBandでみんなで曲づくり!

■子供たちが同じ学びの舞台に立ってこそ、授業は変わる

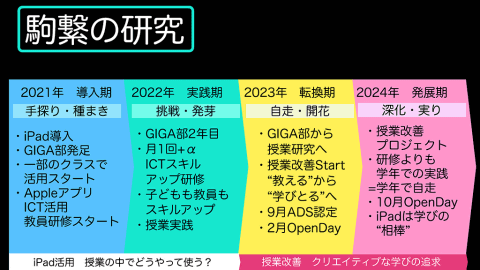

ターニングポイントはGIGAスクール構想2年目

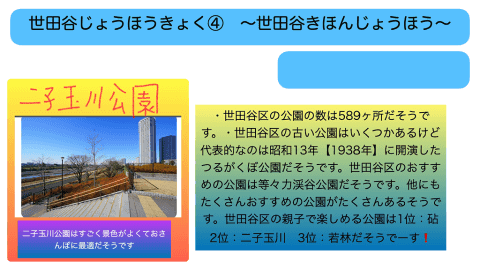

世田谷区立駒繋(こまつなぎ)小学校は、都心へのアクセスも良く、緑や公園など子育てに適した場所にある。今年で創立85周年を迎える地域の伝統校で、学級数は各学年3クラスずつ、全校児童数は508名である。

駒繋小学校が「Apple Distinguished School(以下、ADS)」に認定されたのは、2023年9月のこと。ちょうどGIGAスクール構想3年目に入り、本格的な授業改善に力を入れていた時期だ。なお、ADSとは、学習、指導、学校環境の継続的なイノベーションを推進し、学校全体として創造性を伸ばし、良い影響を生み出していると、Appleが評価した学校に与えるもの。日本では、小中高あわせて16の教育機関がADSに認定されている。

研究主任の井上光子先生は、GIGAスクール構想の当初から授業改善を強く意識していたわけではなかったようだ。「最初は、教員がiPadを使えるようにならなければと、校内に『GIGA部』と呼ばれる活用推進のチームを立ち上げ、教員のICTスキルの向上に取り組んでいました。でも今振り返るとそれはiPadをノートに置き換えただけで、授業自体は変わっていなかったと思います」と語る。

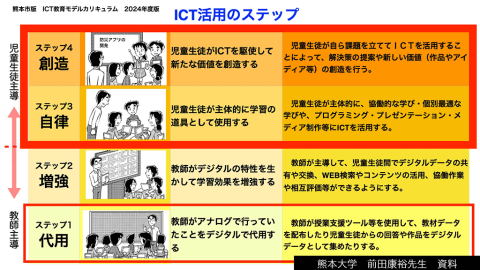

そんな井上先生が「学びは本当に変わったのか」「一斉授業から抜け出せているのか」と自ら問いを持ち始めたのは、iPad導入2年目のとき。きっかけは、当時、 ICT教育の先進自治体とされていた熊本市を視察したこと だ。熊本市は、GIGAスクール構想よりも前に、熊本地震からの復興を機にiPadによる1人1台環境を整備し、積極的に授業改善に取り組んでいたのだ。

「熊本市で授業を見たときに、 子供たちが主体的にiPadを活用する姿や、一斉授業とは異なるスタイルを見て、改めて学びを変えていくことが大事だと思ったんです。ただiPadをノート代わりにするのではなく、単元自体のデザインを変えていく必要がある という気持ちになりました」と井上教諭は語る。

これを機に駒繋小学校では3年目から、GIGA部の体制を見直し、授業改善を軸にした校内研究を本格化。教員全員で「学びを変える授業」へと向き合い始めた。子供たちが主体的に学ぶ姿を実際に目にすることが、いかに教師の問題意識に働きかけるのか、それがよくわかるエピソードだ。

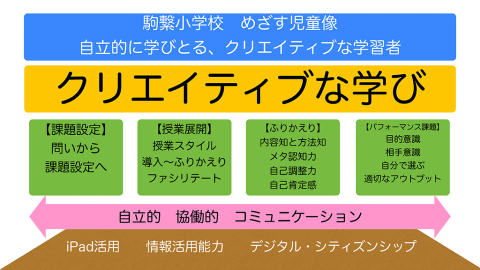

めざすは、自立的に学び取るクリエイティブな学習者

とはいえ、校内研究は何から着手すべきなのか。井上先生は「教師主導の授業から抜け出すには、自分たちも勇気のいることだった」と語っている。

そこでまず行ったのは、 各教師が抱える授業の課題を持ち寄り、共有しながら解決を図ること だった。授業の導入時に説明しすぎてしまう、あるいは振り返りが十分できていないなど、教師一人ひとりは異なる課題を抱えている。それらを明らかにし、校内研究として改善に取り組むことからスタートした。

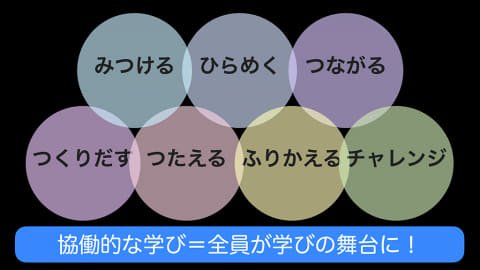

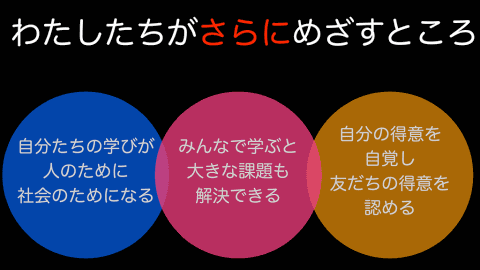

目指したのは、「 自立的に学び取るクリエイティブな学習者 」を育むこと。校内研究も進化させ、「課題設定」「授業展開」「振り返り」「パフォーマンス課題」の4つで分科会を設け、それぞれの課題に対して改善を試みながら、授業の在り方そのものを見直す取り組みを進めた。

一方、クリエイティブな学習者を育むためには、教師自身もある程度iPadを使いこなすスキルが必要だ。そのため、同校では教師全員で Apple Teacher などの資格取得にも取り組んだ。公立小学校は教師の異動が多く、ICTスキルの底上げはどの現場も継続的な課題であるが、同校は教師が一定のICTスキルを保ち、同じ目線でiPad活用を語れるのが特徴だ。

加えて、駒繋小学校が重視したのは 「協働的な学び」を授業の中で充実させること だ。公立小学校は多様な児童が集まっており、学力も経験も、得意不得意もさまざま。そんな子供たちが自立的にクリエイティブに学ぶためには、それぞれの得意を発揮できる活動や環境が大切になってくる。

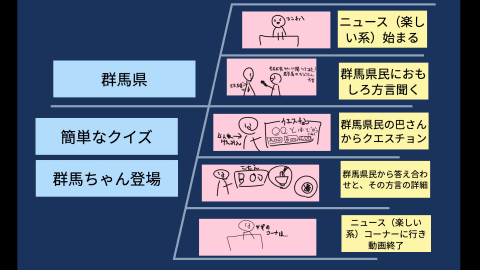

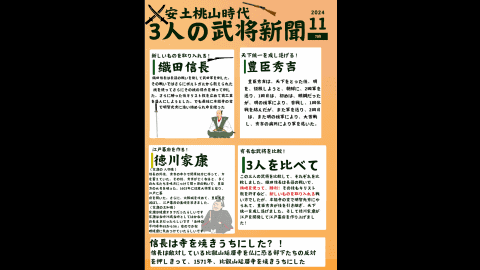

たとえば、6年生は方言の学習で紹介動画の作成に挑戦。グループでどのように伝えるかを話し合い、プロット図を作成しながら協力して仕上げた。また、武将に関する新聞づくりでは、班で分担して記事を執筆し、仲間にフィードバックをもらって1枚の新聞にまとめた。完成後は、他の班とも共有し合い、情報を比べながら学びを深めていった。

こうした協働的な学びでは、 子供たちが「苦手でも挑戦してみよう」と思えたり、友達と一緒にやることで「なるほど、そうやればいいのか」と気づきを得られるのが大きい と、井上先生は語る。

3年生国語:主人公の気持ちの変化を動画で表現!

駒繋小学校では、どのような授業が行われているのか。

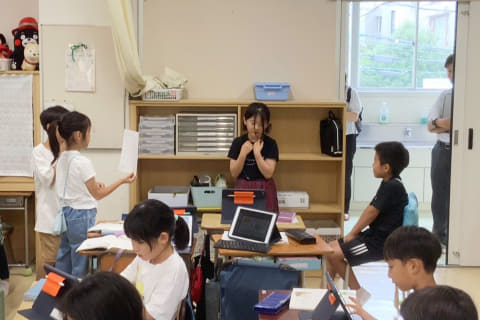

3年生の国語『まいごのかぎ』では、主人公・りいこの気持ちを表現する動画づくりに取り組んでいた。この授業のねらいは、セリフの内容や言い方をグループで相談しながら考えることで、個人では気づけなかった新たな視点に出会うこと。前時までに、子供たちは物語の読み取りが終わっていて、この日は、りいこの気持ちを表すセリフを考え、気持ちの変化を動画にまとめていく。

授業の冒頭、井上先生が説明をしたのはたった5分ほど。その後、子供たちは自分でもやることがわかっているのか、動き始めた。自分のセリフやスライドを見直し、撮影を開始。最初は恥ずかしそうな様子だった子供たちも、徐々に活発になり声が出てくる。セリフを書いた紙をカンペ代わりに見せる子、演技にアドバイスをする子など、それぞれの役割を理解しながら活動している。

授業の途中で、あるグループが「りいこはランドセルを背負っていたから、自分たちも背負えば気持ちがわかるかも」と言い出し、他の班にもその工夫が広がっていった。こうした アイデアが子供たち自身から生まれ、自然に共有されていく のが協働的な学びの良いところ。子供たちが友達と一緒により良いものを作りたいと思っているのが、ものすごくいい。

6年生音楽:GarageBandでみんなで曲づくり!

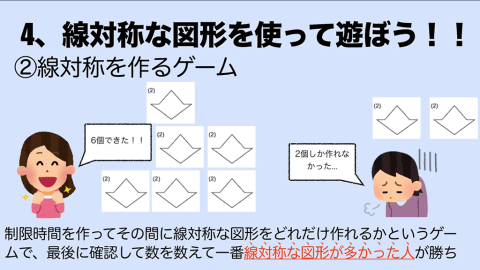

6年生の音楽では、音楽制作アプリ「GarageBand」を使ってショートメロディの旋律づくりに取り組んでいた。この学習の最終的なゴールは、展覧会を盛り上げる音楽を制作すること。この日は曲作りの前段階として、「楽しい」「元気な」といったテーマに合わせて旋律を考える活動が行われた。

GarageBandで作曲と聞くと難しいように感じるが、音楽教諭 宮野由季先生によると、駒繋小学校では3年生から年に数回、GarageBandを活用した授業を実施しているとのこと。

グループでの作曲も、各班にイヤホンスプリッターが配られ、全員が同じ旋律を聞きながら意見交換できるよう環境が整えられていた。子供たちは作った旋律を聞きながら「元気なイメージじゃなくて、ちょっと忙しい感じがする」「もっと(旋律を)明るくするにはどうすればいいかな?」と話し合いながら作りあげていった。

宮野先生は、「アイデアが浮かばない児童、音楽に対して苦手意識を持っている児童もいますが、 グループで取り組むことで助け合い、1つの作品として完成させることができます 」と語る。楽器を弾ける子だけじゃなく、GarageBandで作曲となると 全員が参加しやすい 。展覧会に来てくれる人を音楽で楽しませたいと、どの子も思うことができて制作に貢献できることは、6年生の成長段階にも良い影響を与えそうだ。

子供たちが同じ学びの舞台に立ってこそ、授業は変わる

このように駒繋小学校では、さまざまな授業で協働的な学びを取り入れ、教師主導から子供主導の学びへと転換が進んでいる。

井上先生は、「 さまざまな得意を持つ子供たちが同じ学びの舞台に立つ ことで、新しいものを作り出したり、課題を解決したりする学びが大切だと考えています」と語る。協働的な学びで見られる子供たちの多様な活動が、主体的に学ぶことにつながっているというのだ。

そして、さらに駒繋小学校では協働的な学びを深化させるべく、子供たちの学んだことが、誰かのために、社会のためにつながることをめざして授業改善に取り組んでいるという。音楽の授業で、6年生が展覧会を盛り上げる曲を作っていたのは、まさにそれを目指すものだ。

一方で、こうした学びに課題点がないわけではない。作品づくりや協働的な学びは、 すべての単元で実施できるわけではなく、カリキュラム・マネジメントの難しさにも直面している という。総合的な学習の時間や教科横断の取り組みと合わせて時間を確保しつつも、今後はより効果的な方法を模索していく必要があるという。

世田谷区は、2025年9月にGIGAスクール構想第2期の端末入れ替えのタイミングとなっており、同区は引き続きiPadを採用した。次はA16チップを搭載したiPadが区内の全児童生徒・教員に順次配備される予定だ。井上先生の話では「子供たちが新しいiPadを楽しみに待っている」そうで、GIGAスクール第2期で学びはさらに深化するのか。駒繋小学校の子供たちと先生たちに、また会いに行きたい。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)