レポート

トピック

岐阜市、校務パソコンにMacBook Airを1,849台導入 刷新の理由を聞く

2025年8月1日 06:30

公立学校の校務用パソコンといえば、長年Windowsが定番だった。しかし、GIGAスクール構想第2期を迎えた今、MacBook Airを採用する自治体が現れた。それが、岐阜市だ。

公立学校でMacを採用するケースは極めて珍しい。岐阜市は、なぜMacBook Airを選んだのか。導入の背景や選択理由について教育委員会に話を聞いた。

■学びそのものを変える「授業のOS改革」をめざして

■WindowsからMacBook Airへ切り替えた理由とは?

■「良いものは良い」、でも切り替えに不安はなかったのか

■現場の教員に聞く、MacBook Airの良いところは?

■デジタルだけじゃない。子供の居場所づくり・リアルな活動も強化

学びそのものを変える「授業のOS改革」をめざして

岐阜市は、GIGAスクール構想第1期でLTEモデルのiPadを採用した自治体だ。「いつでも・どこでも・主体的に学べる環境」を整備し、全国に先駆けて実践を進めてきた。ICT活用の水準は全国平均を大きく上回っており、市全体の学校にICT活用も浸透している。しかし、同市教育委員会 教育長の水川和彦氏は、本当の意味での学びの変革は、まだまだこれからだという。

「日本の教育は、いまだに画一的な一斉授業が中心です。しかし、本来、 学びというのは子供の選択と行動に応じて変化していくべきもの 。教師が『わかりましたか?』という言葉をどれだけ使わずに授業ができるかが重要で、もっと根本的に学ぶ意味を見直さければいけないと考えています」と水川氏は語る。

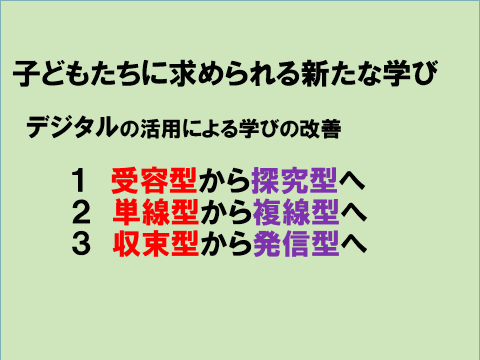

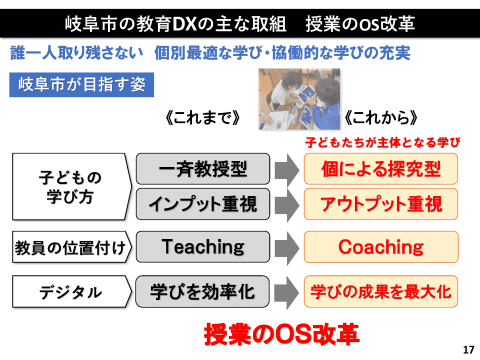

そこで岐阜市がめざしているのが、「 授業のOS改革 」だ。正解を求めるだけの学びではなく、課題に挑み、試行錯誤する過程そのものに価値があるという考えのもと、授業を見直していく。改革の柱となるのは、「 受容型から探究型へ 」「 単線型から複線型へ 」「 収束型から発信型へ 」という3つの学びの改善である。

「最初は“授業のOS転換”と呼んでいたのですが、アップデート程度では授業は変わらないと気づきました。根本から、つまりOSそのものを入れ替える必要があると考え、“授業のOS改革”と呼ぶようになったのです」と水川氏は語る。

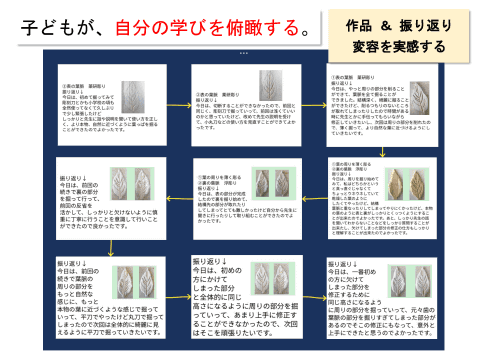

岐阜市ではすでに、従来の枠組みを超えた新しい授業の姿が見え始めている。

たとえば、課題に取り組むとき、1人でじっくり考える子もいれば、仲間と協力する子がいるなど、ひとつの空間に「個別」と「協働」が共存するようになってきた。また授業支援ツール上で互いの資料や意見を自由に閲覧しながら、自分の思考を深める姿も見られるという。ほかにも、デジタルの共有ノートで自分の考えを整理したり、どう学んできたかを記録するようになり、「学びの自己調整」が可能になる時代も見えてきたようだ。

WindowsからMacBook Airへ切り替えた理由とは?

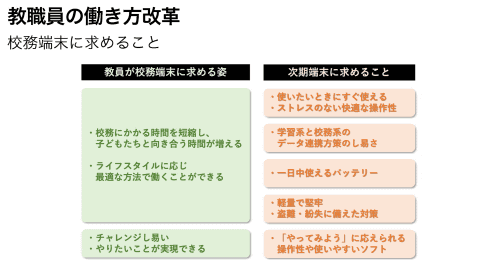

そんな岐阜市では、働き方改革にも力を入れている。文部科学省が公開する「GIGAスクール構想の下での校務DX化チェックリスト(令和6年度)」においては、自己点検結果で全国1位を獲得。また「学校完全閉庁期間」の導入や年度末休業の前倒し、夏季休業期間中にロケーションフリーな勤務環境の整備など、教育の質と教職員の健康・働きがいを両立するための施策に取り組んできた。

そうした中、新たに導入されるのが 教員に配布される校務パソコン「MacBook Air」 だ。従来のWindows端末からの大幅な刷新で、この9月から本格活用を予定している。すでに、各学校の情報主任には先行導入され、活用が始まった。

GIGAスクール推進室の磯川哲也氏はMacBook Airの採用について、「働き方改革を支えるツールとして、利便性と快適性は非常に重要です。比較検証の結果、MacBook Airが有効なツールであると判断しました」と説明する。特に評価されたのは、 軽量で持ち運びやすく、バッテリーが長持ちし、起動も速いという携帯性の高さ だ。校内外を子供と移動する場面が多い教員にとって、どこでもストレスなく使える端末は、大きな利点となる。

また、 児童生徒が使用するiPadとの親和性の高さ も重要な決め手となった。スムーズにデータが共有できることで、授業準備や学習記録の整理、写真や動画のやりとりが効率化される。さらに、これまで難しかった動画編集にも挑戦しやすくなり、教材研究や授業づくりへの意欲を引き出すことも期待しているという。

今回導入されるMacBook Airは全1,849台。教員に1人1台貸与される一方で、校長や教頭など管理職および事務職員には、県のシステム連携の都合によりWindows端末(771台)が貸与される。MacBook AirはJamf ProのMDM(モバイルデバイス管理)で一括管理され、安心・安全に活用できるようセキュリティ対策も万全だ。

一方で気になるのが校務支援システムであるが、この点についても問題はないという。岐阜市が採用する校務支援システム「T-Compass」(株式会社文溪堂)は、クラウドベースでブラウザ対応しているためMacBook Airでも利用可能。また、コスト面においても、以前は「Macは高価」というイメージもあったが、今回の調達では Windows端末と比較してもコスト競争力があり、十分検討に値する選択 だったというのだ。

「良いものは良い」、でも切り替えに不安はなかったのか

とはいえ、長年使い慣れてきたWindowsからMacBook Airへの切り替えは、現場の教員にとって大きな変化であり、不安を感じる声があるのも事実だろう。校務用パソコンの刷新に際し、懸念点はなかったのだろうか。

この点について、水川氏は次のように語る。

「確かに“Windowsのほうがいい”という先生もいると思います。ただ、MacBook Airへの移行を検討した際、1つ1つ懸念点を洗い出していったら、 意外と大きなリスクは見当たらなかった んです。子供の利便性や教育効果を考えたとき親和性も高まりますし、岐阜市はGIGAスクール第1期からiPadを活用してきた実績があります。MacBook Airはバッテリーの持ちもいいですし、結局、 “良いものは良い” んですよね」

また、磯川氏は、「現場の不安を払拭するには、丁寧なサポートが不可欠」とし、研修体制の充実にも注力している。MacBook Airの活用イメージを広げ、安心して使い始められるように、動画コンテンツを作成した。今後は、各校の情報主任を中心に、それぞれの学校で実践的な研修を展開し、現場への定着を支援していく方針だ。

現場の教員に聞く、MacBook Airの良いところは?

先行導入でMacBook Airを使い始めている岐阜市立長良西小学校 情報主任 西尾柊也先生に話を聞いた。

まず西尾先生がメリットとして挙げたのが、Apple製デバイス間で写真や動画、書類などをワイヤレスで簡単に共有できる「 AirDrop 」機能だ。「これまでは、iPadで撮った写真をOneDriveにアップロードして、それをダウンロードして使うという手間がありました。ですが、MacBook Airなら、AirDropでサッと画像を送れて、そのまま資料づくりに使えます。 作業時間が大きく短縮されました 」と話す。

また、MacBook Airを活用して印象的だったのは委員会活動のとき。以前は、子供たちに意見を聞いて、その次の日に原稿をつくって振り返るという形で進めていたが、今は電子黒板にMacBook Airをミラーリングで映して、子供たちと一緒に原稿を考えるようになったという。「"こういう内容で合ってる?"と聞くと、子供たちが"うーん、ちょっと違う。ここはこうしたほうがいいかも"とその場で修正していきます。 まさに一緒に作っている感覚がありました 」と振り返る。

今後は、1日の振り返りムービーを作って子供や保護者と共有していきたいと西尾先生。まだまだ使いこなせていない部分があるというが、「自分でもどんな風に使えるかすごくワクワクしています。いろんな機能を知って、子供と一緒に楽しみながら、それぞれの子が輝ける瞬間をつくっていけたらと思っています」と笑顔で語ってくれた。

デジタルだけじゃない。子供の居場所づくり・リアルな活動も強化

MacBook Airの導入という、全国的にも珍しい取り組みを進めている岐阜市。しかし、水川氏は「ICTのトップランナーをめざしているわけではありません」と語る。あくまで子供1人1人の学びや成長を中心に据えた教育づくりが軸となっているというのだ。

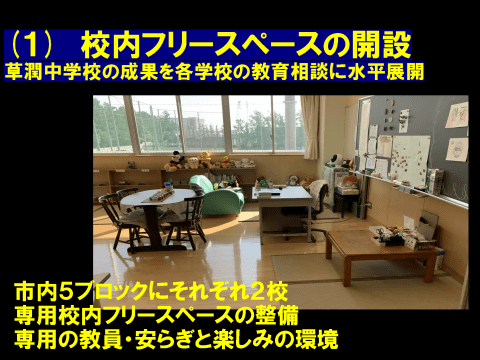

たとえば、岐阜市では児童生徒の心と体の状態を日々見守る仕組みとして、市内のすべての小中学校に「ここタン」アプリを本格導入。児童生徒はアプリ上で体調や気分を記録できるほか、「聞いてほしい」ボタンを押せば、希望する先生に相談できる体制が整っている。あわせて、校内にフリースペースを設けたり、アバターを活用したオンライン教育相談を導入したりと、不登校傾向のある児童生徒に対しても、安心して過ごせる居場所づくりや個別の支援が進められている。

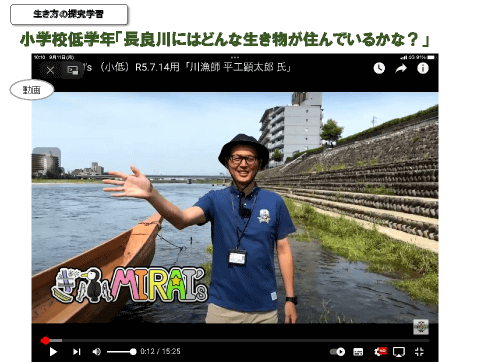

また、岐阜市が重視しているのは「リアルな学び」だ。地域全体を学びの場とする「ぎふMIRAI’S(ぎふみらい)」プロジェクトを展開し、社会や人とのつながりを実感できる学習活動を積極的に取り入れている。

これらの取り組みを通じて岐阜市がめざすのは、学校が子供たちにとって 「今日も行きたい場所」になり、「自分らしく学びたい」と思える環境へと進化すること だ。デジタル時代において、ICTを活用して学びを変えていくことは「必然であり必須」と語る水川氏。GIGAスクール構想の開始から5年、岐阜市では、子供が自ら選択し行動する「 子供が主役の学び 」へと、学びそのものを変える挑戦を続けている。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)