レポート

製品・サービス

AIが子供の自信を引き出す「伴走者」に、宝仙学園小学校の新しい英語の授業

2025年8月21日 06:30

「AIは人と話すより緊張感がないから、英語が話せた」

そんな子供の声が聞かれたのは、東京都中野区にある宝仙学園小学校の英語の授業だ。同校では、英語学習アプリ「ECC Study Assist」(株式会社ECC)を使い、子供たちが生成AIと英会話をする授業が始まっている。

文部科学省では、英語教育におけるAI活用を強化すべく「AIの活用による英語教育強化事業」に取り組んでいる。ECCは同事業に採択されており、AI活用モデル校と連携した取り組みを推進中だ。2025年7月には、宝仙学園小学校がECC Study Assistを活用した公開授業を実施。同授業から、英語学習とAIの可能性を探っていく。

■英語で始まる、クラス全体のウォームアップ

■単元の枠を越えて、自分の考えを英語で伝える力を伸ばす

■AIと共に育つ、これからの英語学習

■AIだけじゃない、先生の役割を支える「ECC Study Assist」

英語で始まる、クラス全体のウォームアップ

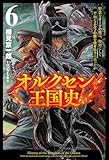

この日行われたのは、小学5年生の授業。光村図書の教科書「Here We Go! 5」のUnit「What subjects do you like?」をもとに、「曜日の復習」「理想の時間割づくり」「好きな教科を英語で伝える」といった内容を学習する。

授業の冒頭、担当の中島由美子教諭が「How are you today?」と呼びかけると、児童は「I'm fine」「I'm sleepy」などと自然に応じた。授業はオールイングリッシュで進行し、テンポの速いやりとりが続く。

最初の活動は、提示された画像について英語で感想を伝える「What do you think about it?」。児童は「I think it's~」に続けて、「funny(面白い)」「yucky(気持ち悪い)」「weird(変)」と思いのままに表現した。

続いて、iPadで曜日の復習を行い、その後は「理想の時間割」という、空欄の時間割に自分の好きな教科を記入していく活動が行われた。中島先生が「What do you have on Monday?(月曜日には何の教科があるの?)」と問いかけると、「music」「science」など元気な声が返ってきた。

途中、すべてのコマが「recess(休み時間)」で埋まってしまい、先生が「All recess?(全部、休み時間なの?)」というツッコミを入れる場面も。楽しげな笑い声が教室に響き、子供たちも英語で話すエンジンがかかってきた。

単元の枠を越えて、自分の考えを英語で伝える力を伸ばす

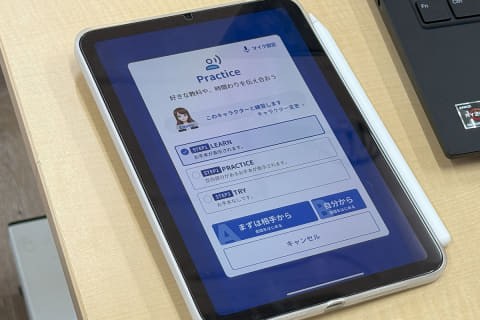

次は、いよいよECC Study Assistを活用したAIとの英会話へ。同アプリは、文部科学省の学習指導要領に基づいており、授業で学んだ語彙(ごい)や文法を使って会話練習ができる点が特徴だ。

授業目標は、自分の好きな教科と理由を英語で伝えること。中島先生は、「I like ~」「because」の表現を使って思いを伝えることを重視しており、そこには単元の目標にとどまらず、「自分の考えを伝える力を育てたい」という狙いがある。ECC Study Assistは、そうした英会話ができるようステップアップで学べる構成となっており、児童の習熟度に応じて学習を発展させられる。

ただし、中島先生はAIとの会話に入る前に、「I like math because I like a number.」「I like art because it's fun.」と、例文を“リピートアフターミー”で練習し、子供たちが発音に慣れる時間を設けた。いきなりAIを使って話し始めるのではなく、全体で例文の正しい発音を確認し、自然な会話につなげるのが狙いだ。

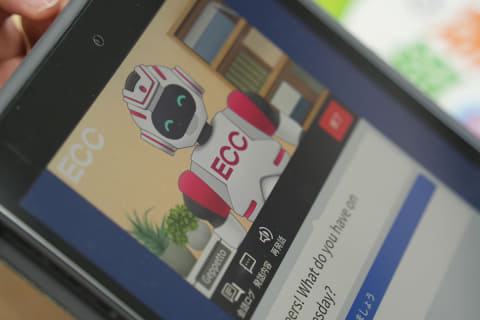

その後、子供たちはヘッドセットを装着し、アプリを起動。画面に表示されるAIの質問に答えると、自身の発話した内容が文字で表示された。緊張感なく、自分のペースで会話できるのがいい。

児童は「because」を使って、AIに「I like math because I like a number.」などと自分の気持ちを発話。友達と教え合いながら楽しそうに取り組む姿も見られた。

授業後半は振り返りの時間。児童はアプリのスクリーンショットを「ロイロノート・スクール」に転送し、英会話の内容を共有。中島先生は、「because」を使って理由まで表現した児童の例を取り上げた。

印象的だったのは、児童の会話がより発展していたこと。例えば「Cleaning time(掃除の時間)」と答えた児童が、「何をしますか?」の追加質問に「I sweep the floor.(床を掃きます)」と回答し、フリートークにしっかりと対応する姿が見られた。

児童からは「会話が膨らんで楽しい」「AIが何度も話してくれるから英語が話せるようになった」といった前向きな声が多く聞かれた。失敗を気にせず取り組める“心理的安全性”が効果的に働いていることの表れだろう。

AIと共に育つ、これからの英語学習

授業を担当した中島先生は、「ECC Study Assist」の活用について、「 言わされる英語ではなく、“自分の言葉”で話せる。それがAIの強み 」と語った。「普段あまり発話しない児童が、AIとの対話では自然に声を出し、自分の考えを表現する姿を見て、大きな可能性を感じている」と話す。

教室では語彙(ごい)や表現が限られがちだが、AIを活用すれば学校だけでなく家庭で自由に会話ができる。授業では、中島先生が「because」を使った応答を児童に促すことで、単なる模倣ではなく表現力の広がりにつながっていた。

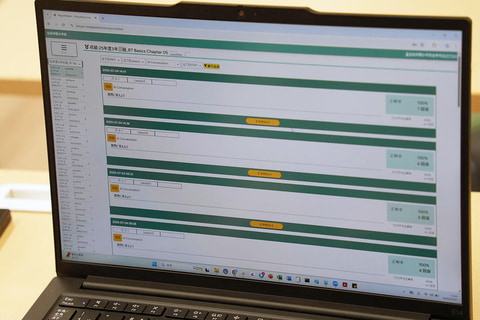

ECC Study Assistは、児童生徒の発話を録音・保存する機能を備えており、評価や指導の参考にもなる。中島先生は「日々の変化を追える点に大きな意義がある。将来的にはパフォーマンステストとも連携できる」として期待を寄せている。全員が発話できる点も同アプリの利点で、従来の授業では話す機会に偏りが出やすいが、AIとの対話なら自分のペースで取り組むことができる。

AIだけじゃない、先生の役割を支える「ECC Study Assist」

「どうすれば英語の発話量を増やせるか。それが出発点でした」と語るのは、ECCStudy Assistの開発責任者であるECCの木村光成氏。教員一人では全員の発話を見取ることができないという声から、学校で日常的に“英語を声に出す”機会を広げるツールとして、同教材が生まれたという。

木村氏は、教科書や学習指導要領に準拠しながら、学年・単元に応じて語彙(ごい)や文法の難易度を調整できる点について強調。中高生向けにはCEFR(Common European Framework of Reference for Languages)準拠のレベル別設計も備えていると説明した。

また、児童生徒の取り組み状況を可視化できる管理画面について、木村氏は「ログをパフォーマンステストなど、評価の仕組みに生かせる」と今後の活用を示唆。「AIは“壁打ち相手”として生徒の話す練習を支える一方で、一人ひとりへのフォローや感情面のケアは先生の役割となる。そのため、現場の声とともに教材を育てていきたい」と語った。

AIが急速に進化する中で、英語教育のあり方についてはさまざまな意見がある。筆者は、中島先生が取材中に語った「『I love you』といった言葉は、AIや翻訳機能で伝えることもできるが、自分の言葉で誰かに伝えたい。英語は、本当の気持ちを伝えるための手段であってほしい」という言葉が印象に残った。AIで英会話の個別学習は進化していくだろうが、同時に、自分が話す英語で何を伝えるかが大事になってくるといえるだろう。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)