ニュース

教員の仕事時間は減少も依然世界トップ水準、”つながり”も課題

2025年10月10日 12:03

経済協力開発機構(OECD)は2025年10月7日、教員の指導環境と勤務環境に焦点を当てた国際調査「OECD国際教員指導環境調査(TALIS)2024報告書」の結果を公表した。

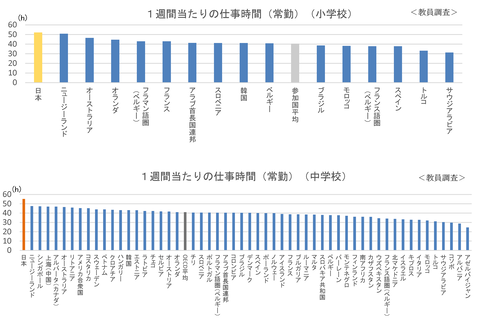

同調査によると、日本の教員の1週間あたりの仕事時間は、2018年調査と同様に世界最長。小学校で週52.1時間、中学校で55.1時間と前回より約4時間短縮したものの、依然としてOECD平均を大きく上回る水準にあることがわかった。

OECDが5年ごとに行う同調査は、小中学校の教員および校長を対象に、授業や校務、専門的学習などの実態を国際比較するもの。今回の調査は、2024年2月から3月にかけて、55の国と地域で実施。日本では、全国の小学校202校と中学校201校の校長・教員あわせて約7,000人が回答した。

仕事時間は約4時間短縮も、OECDの中で最長を記録

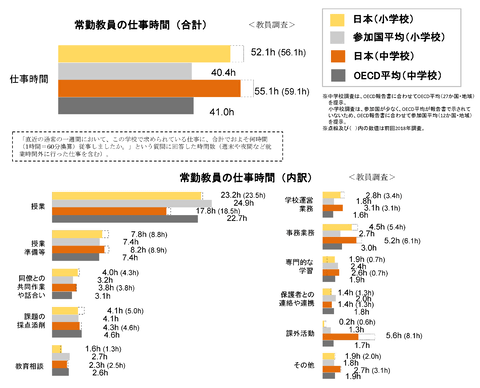

世界的に最も長いとされてきた日本の教員の仕事時間は、前回2018年調査と比較してやや短縮した。小学校教員の1週間あたりの仕事時間(常勤)は56.1時間から52.1時間へ、中学校教員は59.1時間から55.1時間へと約4時間減少している。

この仕事時間の短縮は、課外活動や事務業務などに費やす時間が減ったことによるものとみられる。中学校教員の場合、課外活動の時間は前回8.1時間から5.6時間へと2.5時間減り、事務業務の時間も約1時間短くなった。

しかし、日本の小中学校教員の1週間当たりの仕事時間は、依然として参加国中で最も長い。OECD平均と比べると、小学校教員は参加国平均の40.4時間を11.7時間上回り、中学校教員もOECD平均の41.0時間を14.1時間上回っている。

授業時間自体は中学校で17.8時間とOECD平均(22.7時間)より短い一方、授業準備や教材研究、児童生徒への対応などに多くの時間を費やしている点が特徴。

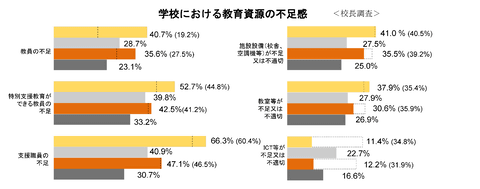

さらに、現場の人員体制にも課題が見られる。同調査によると、「教員の不足」を感じる割合は2018年調査と比べて増加しており、特に小学校で顕著である。

教職のやりがいは高いが、社会的評価の低さを指摘する声も

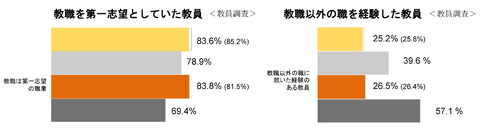

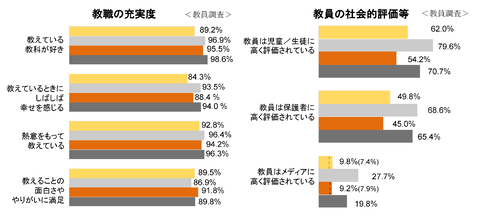

教職に対する教員の満足度を見ると、日本の教員は「教えていることの面白さや、やりがいに満足している」と答える割合が高く、内発的な動機づけは国際的にも高い。教職への情熱や授業への手応えなど、日常的な教育活動における満足度は9割前後となった。

また、教職を「第一志望」として選んだ割合は中学校で83.8%と、OECD平均の69.4%を上回っており、職業としての意欲や使命感は依然として高い水準を維持している。

一方で、教職に対する社会的評価の低さが引き続き課題となっている。自らの職業が「メディアに高く評価されている」と感じる教員の割合は、小学校で9.8%(前回7.4%)、中学校で9.2%(前回7.9%)にとどまった。これは小学校OECDの平均27.7%、中学校のOECD平均19.8%を大きく下回る数値だ。

教員一人ひとりの熱意をどう持続的に支え、社会全体で教職の価値を高めていくかが、今後の教育政策の焦点となる。

教員の学びの時間は不足、ICT環境の整備が進むもAI活用には慎重

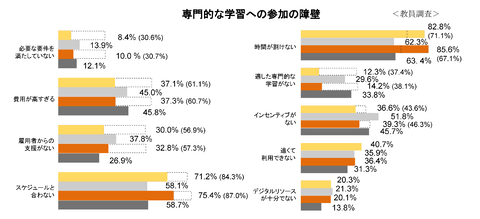

総仕事時間が減少した一方で、教員の専門的な学習を行う時間は小中学校ともに増加した。しかし、自己の能力向上のための学びに十分な時間を確保できていない教員が多く、「ほかにやるべきことがあるため、時間が割けない」と回答した割合は大幅に増加。中学校教員では85.6%(前回67.1%)、小学校教員では82.8%(前回71.1%)に達し、いずれもOECD平均(中学校63.4%、小学校62.3%)を大きく上回っている。

仕事時間の短縮が、必ずしも多忙感の軽減や学びの時間の確保につながっていない実態が示された。

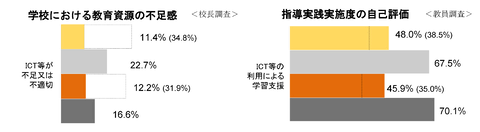

一方、ICT環境の整備は着実に進展している。ICT等が不十分であると答えた割合は、前回調査の約3割から今回小学校で11.4%、中学校で12.2%へと減少し、OECD平均を下回った。GIGAスクール構想による端末整備やネットワーク環境の改善が進んだ成果といえる。

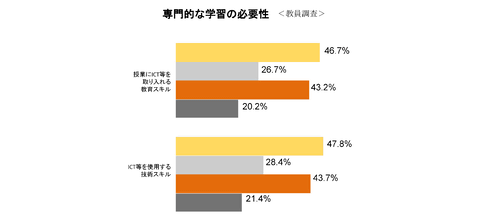

また、ICTやAIを効果的に活用するためのスキル研修を求める声は強い。教育・技術スキルの専門的学習の必要性を「高い」と答えた教員の割合は、中学校で43.2%(OECD平均20.2%)、小学校で46.7%(参加国平均26.7%)と、OECD平均を上回っている。

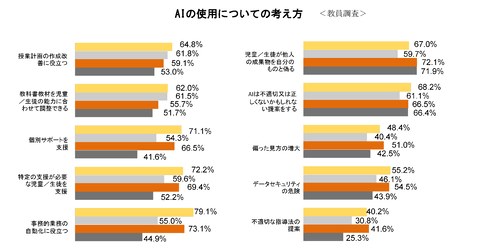

AIの活用についても、日本の教員は他国に比べ利用率が低いが、事務処理の効率化や個別支援への有効性を高く評価する傾向がある。一方で、「偏った見方の増大」「不適切な指導法の提案」など、リスクを懸念する教員の割合はOECD平均より上回る傾向にあり、慎重な姿勢もうかがえる。

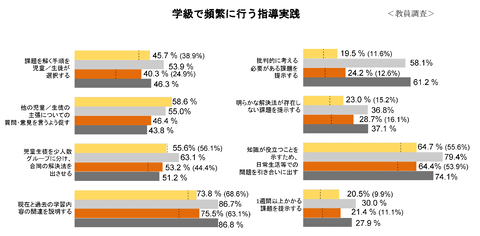

また、授業の質に関しては、主体的・対話的で深い学びや探究的な学習の視点を踏まえた実践を行っていると回答した教員の割合が増加した。一方で、多くの項目でOECD平均を下回る結果となっている。

同僚性と協働文化の揺らぎ、信頼の再構築が課題に

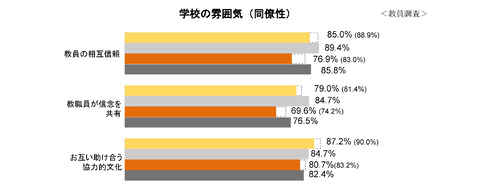

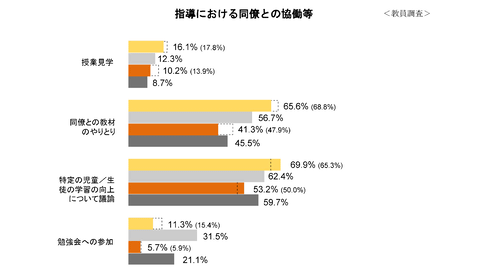

TALIS2024では、教育の質を支える要素として「教員同士の協働」や「相互信頼の文化」が改めて重視された。日本では、授業改善や児童生徒の支援に関して同僚と意見を交わす教員の割合は、前回2018年調査と比べて増加したが、教材のやりとりや共同開発といった協働の実践は減少。教員同士の相互信頼度も小中学校ともに調査参加国中で最も低下している。

OECDは、教員の自己効力感と協働的実践の間には強い相関があると指摘している。日本では仕事時間の短縮が進む一方で、教員同士のつながりや学び合いの機会が減少しており、教員間の協働の在り方や教育の質の確保が今後の課題といえる。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)