ニュース

教員の勤務実態を5412人に調査、「約9割が休日も勤務」──半数以上は週3日以上の「持ち帰り残業」

2025年7月30日 12:03

株式会社小学館は、同社が運営する教員向けWebメディア「みんなの教育技術」が教育関係者を対象に実施した「勤務実態に関する調査結果」を2025年7月29日に発表した。調査には5412人が回答し、そのうち現役教員は5181人にのぼった。

■調査対象:全国47都道府県の教育関係者

■調査期間:2025年5月20日~6月30日

■調査機関:自社調査。Webメディア「みんなの教育技術」でのアンケート調査

■有効回答数:5412人(男性:1605人、女性:3472人、その他・無回答:335人)

■回答者の年代:20代:995人、30代:1358人、40代:1631人、50代:1127人、60代以上:219人、無回答:82人)

■回答者の校種:小学校:4628人、中学校:373人、特別支援学校:141人、高等学校:73人、義務教育学校:62人、教育委員会:19人、中等教育学校:8人、その他:30人、無回答:78人)

※同アンケートでは、回答者の負担軽減のため設問を任意回答としており、設問ごとの有効回答数が異なる

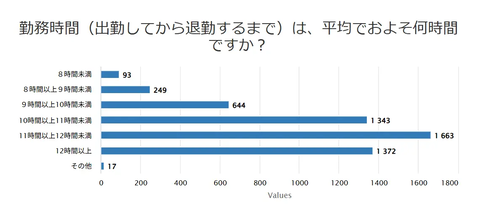

調査結果によると、8割を超える教員が10時間以上勤務。教員の平均勤務時間は11.17時間に達しており、4人に1人が12時間を超える勤務をしている。

自由回答欄には、以下のような声が寄せられた。

・仕事量が多すぎてストレスと疲労がたまり、育児が思うようにできない

・なりたい職業に就いたはずなのに「辞めたい」と思うくらい仕事がさばけない

・ストレスがたまる一方で、65歳まで延長された定年退職まで続けられる自信がない

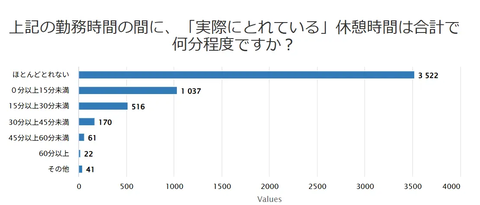

1日に取得できている休憩時間について、「ほとんど取れない」と回答した人は3,522人で、全体の65.6%にのぼる。「15分未満」の回答を加えると、回答者の85%近くの人がまともな休憩を取れていない実態が明らかとなった。

40代の男性回答者は、休憩がほとんど取れない理由として、「終業時刻直前に休憩時間が設定されている上に、勤務時間内に到底終わることができない仕事量を課せられているため、休憩時間を取ってしまうと帰りが遅くなってしまうから」などとコメント。休憩が取れないことで「トイレに行けない」「膀胱炎を繰り返している」といった声も寄せられている。

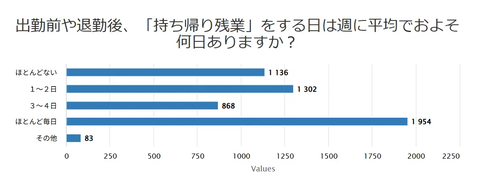

出勤後や退勤後に「持ち帰り残業」をする日を週平均で何日あるか聞いたところ、「ほとんど毎日」の回答が最多となった。全体では、半数以上が週3日以上の持ち帰り残業を行っており、「家庭の事情で早く帰らなくてはならないが、仕事が終わらないのでやらざるを得ない」という声が多い。働き方改革については「現場に即していない」との指摘があり、制度と現実の乖離がうかがえる。

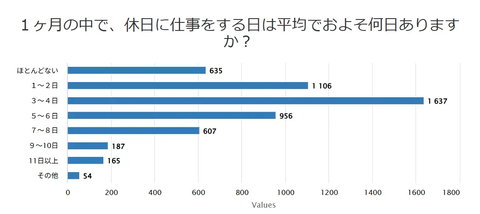

1カ月のうち、休日に仕事をする日数は「3~4日」が最多で、「1~2日」「5~6日」と続く。持ち帰り残業と休日勤務の両方が「ほとんどない」と答えたのは401人にとどまっており、回答者の少なくとも9割以上が1カ月のうちに持ち帰り残業か休日勤務、あるいはその両方をしていると考えられるという。

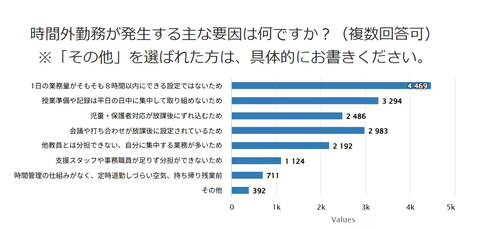

時間外勤務の要因については、8割以上が「1日の業務量がそもそも8時間以内に収まらない」と回答。有効回答数5233人のうち、89.4%が複数の要因を選択した。

勤務時間以外で「つらい」と感じる瞬間としては「保護者からの理不尽なクレーム」が最多で、約4割を占めている。一方で、「子供の成長」や「授業の手ごたえ」をやりがいに挙げる教員も多く、教職の本質的な魅力が教員を支えていることも浮かび上がった。

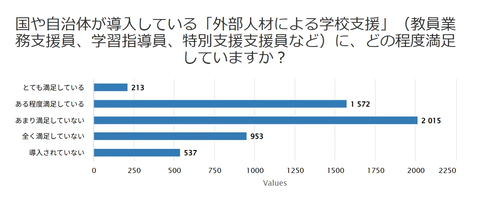

外部人材による学校支援制度について、「とても満足」「ある程度満足」と答えたのは導入済みの教員のうち約38%にとどまり、人手不足や支援の質のばらつきが不満の理由に挙がっている。

最後に、「自分の裁量でサポーターを配置できるとしたら、どんな人にどんなことを依頼したいか」を聞いたところ、支援が必要な児童への個別対応や授業の補助など、授業に集中できる環境を整えることに関する要望が約半数を占めた。一部には、業務削減のコンサルティングや保護者対応専門スタッフなどを求める声も寄せられている。

教員給与特措法では、2029年度までに教員の時間外勤務を月平均30時間までに減らす目標が掲げられている。みんなの教育技術では、見えないところで働かざるを得ない教員がその実態を表立って言えない状況では、勤務時間を正しく計測することが困難と推察。まずは業務設定の見直しが必要とまとめている。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)