レポート

製品・サービス

生成AIとディベートで鍛えるクリティカルシンキング、関西大学初等部・中等部の授業実践

2025年10月14日 06:30

生成AIを授業でどのように活用するか。このテーマは、これからの学校や先生方が正面から向き合わなければならない大きな課題です。特に、小学校・中学校においては、児童生徒の発達段階や情報リテラシーを考慮する必要があり、有効的な学習ツールとしてどのように位置づけていくか容易ではありません。

そうした中、早くからテクノロジーを活用した学びを追求している関西大学初等部と中等部(大阪府高槻市)が、2025年6月に公開研究会で生成AIを活用した授業を実施しました。その様子をお届けします。

■生徒がAIと「ディベート」する授業

■現時点では、13歳未満の利用は限定的

■13歳、生成AIを使えるまでに「思考力」を鍛え抜く

■関西大学初等部・中等部・高等部が一体で取り組む「生成AIリテラシー」とは

■国際機関発行の生成AIに関するガイドラインも紹介

生徒がAIと「ディベート」する授業

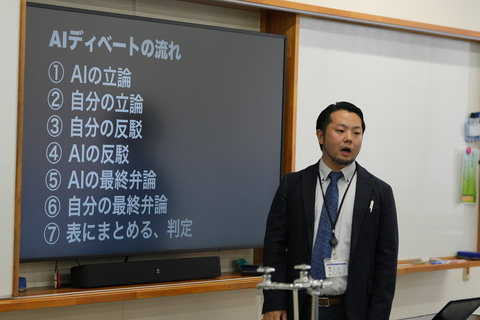

同校の中等部、中2技術の授業では、議論性の高い「エネルギー問題」を題材に、生徒が生成AIとディベートをしながら「AIに対して自身の意見を述べ、反駁(はんばく:誰かの意見や主張に対して、それが正しくないと理由をあげて言い返すこと)する」活動が行われていました 。

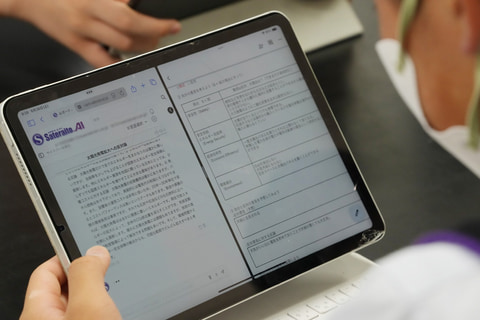

授業は、原子力・再生可能エネルギー・火力など発電方法の多様性について、前の時間までに情報収集した内容をもとに、各自が賛成/反対の立場を明確にするところから始まります。 生徒たちは自らの意見を形成した後、関西大学が独自に導入しているカスタム版のChatGPTに「異なる立場での主張」を依頼 します。AIはそれに対し、整然とした反論を返してきます。ここからがこの授業の核心です。

生徒たちは、AIの主張に対し、「その根拠は本当に正確か」「その情報は誰が発信しているのか」「その主張は私の意見に対して本当に反論になっているのか?」といった視点で検証・分析を行う、つまり反駁を行います。

これに対して、AIも負けじと反駁するようにプロンプトが組まれており、その応答を踏まえて AIが「最終弁論」を提示 してきます。ここに対して 人間が再反論(自分の最終弁論)を試みる 、という複数回のやりとりを通じて、AIとの思考のトレーニングを重ねる内容になっていました。

この手法は「AIが出した答え=正解」とは限らないことを生徒が認識して初めて成立します。 自分の意見を明確にし、相手を説得する言葉(=ここではプロンプト)を紡ぐ。 時に自分の意見をAIに揺さぶられることもあるけど、それは自らの立場や知識のあいまいさに気づかせてくれることにもなる。教師の支援のもとでそうした体験を積むことで、 生徒たちはAIと“向き合う”力を育み、AIを「より深く考え、様々な角度から分析をする」機会にしている のです。

現時点では、13歳未満の利用は限定的

このように生成AIは非常に有用である反面、時に嘘(幻覚:ハルシネーション)を示すので、回答を吟味することなく鵜呑みにすることは危険です。ましてや早い段階から生成AIに「思考」を依存してしまえば、将来的に様々な問題を引き起こす可能性もあるでしょう。

実は、生成AIの教育(特に授業)への活用については「 児童生徒の直接利用には慎重さが必要 」という点で、国内外の指針がほぼ一致しています。文部科学省の「初等中等教育段階における生成AIの利用に関するガイドライン(Ver2.0)」においても、「小学校段階の児童が直接利活用することについては、発達の段階等を踏まえたより慎重な見極めが必要である」と明確に示されています。

また、各社の生成AIにおいても、規約上、明確な年齢制限などが示されています。Open AI社の ChatGPT や Microsoft の Copilot等、多くの生成AIは(本稿公開時点で)利用可能な年齢を13歳(中2以上相当)、かつ、13歳以上18歳未満については利用にあたって保護者同意が必要です。

Appleはもう少し踏み込んでおり、小中学校にGIGAスクール端末として配備される iPad(現行モデルおよび今年以降に教育現場に配備される最新モデルであるA16) では、自社製AI「Apple Intelligence」にそもそも非対応としています。ただし、Googleは、以前は13歳未満の利用については制限がありましたが、2025年に入ってから規約が変わってきています(※)。

<※編集部追記>GoogleのGeminiに関しては、教育委員会が管理するGoogle Workspace for Educationのユーザーであれば、何歳からでもGeminiを利用可能と発表している(2025年6月28日付Googleブログ)。

このように低年齢からの生成AI活用については、大手テック企業や生成AIの開発元であっても一定の「線引き」をしたり、限定的な利用に留まっています。

そのため、先ほど触れた中学2年生の授業では生成AIを直接生徒が使えていたのですが、それ以下では上記の年齢制限や国のガイドラインに反することになるため、同校では(取材時点では)明確に中1以下では児童生徒に生成AIを直接、操作させない形としていました。

13歳、生成AIを使えるまでに「思考力」を鍛え抜く

とはいえ、先に見た中2のように「主体的に生成AIと向き合う」ためには、小学校からの「準備運動」を行わなければ難しいでしょう。その役割を担う初等部では、2025年度を通じた研究主題を「AI時代に求められるクリティカルシンキング」に設定し、全学年を横断した取り組みを展開しています。この取り組みについて、初等部の教諭である堀力斗先生が、来場者向けのワークショップの中で、詳細を説明してくれました。

なお、ここでいう「クリティカルシンキング」はよく「批判的思考」と訳されますが、先の中2の授業の反駁のような強めの「批判・反論」のような場合だけでなく、生成AIの返してきた回答の最後には必ず「知らんけど」が含まれている前提で、”ツッコミ”を入れるような軽めの意味合いも含みます。

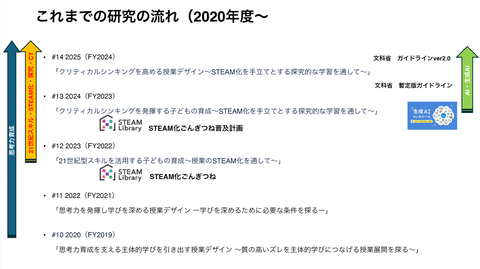

1~6年生で体系的に行われている「シンキングツール」と呼ばれる図を用いて学ぶ「ミューズ学習」や、国語科教材「ごんぎつね」に教科を横断した思考をめぐらせながら学べるようにした ”STEAM化”ごんぎつね (経済産業省「未来の教室 STEAMライブラリー」に採択済)を活用した授業の展開を通して、思考力ーとりわけ、クリティカルシンキングを「どう教えるか」「どのような言葉で伝えるか」を具体的に授業ごとに落とし込み、実践とチェックを繰り返しながら指導を進めていると堀先生はいいます。

こうした思考力を発揮すれば、生成AIを直接操作できない年齢であっても、 AIの生成物と既存の教材や資料などとを「見る」「くらべる」「考える」「評価する」ことによって、クリティカルシンキング・論理的思考力や倫理観を育てることができる と堀先生はいいます。そのため、初等部では教師が提示したAIの出力を児童が吟味し、仲間と議論しながら「よりよい表現」を考えることを重視した授業スタイルがとられています。

とはいえ、生成AIは日々ものすごいスピードで進化しており、堀先生をはじめ、初等部の先生方は現在も試行錯誤を繰り返しているといいます。ただ、おそらく言えることは「 AIに任せきりにせず、自分の頭で考える 」態度や、「自分なりに、よりよい表現を磨く」意欲をどう自然に引き出すかが、同校が大切にしている姿勢なのだと感じました。

関西大学初等部・中等部・高等部が一体で取り組む「生成AIリテラシー」とは

関西大学では、初等部・中等部・高等部、そして関西大学の先生たちが共同で「AIリテラシー・ガイドライン策定委員会」を立ち上げ、文部科学省のガイドラインや海外の文献等を参考に「 いかに子供たちがAIを正しく理解し、自分の考えを持って、上手に活用できるようにするか 」というAIリテラシーの獲得方法について検討を重ねています。大学段階から逆算し、高校、中学校、小学校とそれぞれの段階で「この基準を達成しているべき」という一体的なフレームワークが生み出されました。

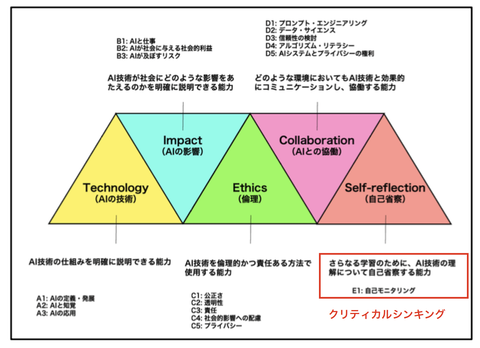

上図は2025年3月に教育工学会の予稿集に公表された成果の一部です。この図は、発達の段階を踏まえて「 Technology(技術の理解) 」「 Impact(社会的影響) 」「 Ethics(倫理的視点) 」「 Collaboration(協働) 」「 Self-reflection(自己省察) 」の5つを、どう段階的に育成していくべきかを体系化したフレームワークを示しています。

たとえば初等部では児童自身が生成AIを直接操作できないため、教員が操作した結果を見せる活動の中で「AIと人間の違いを知る」「なぜAIはこう答えるのかを考える」といった活動を重視し、中高等部では「生成物の真偽性を判断し、必要に応じて修正・再提示できる力」の育成を重視するといった、まさに前述の中2の授業で展開されていたことなど、段階的に「AIリテラシー」を身につけていく設計になっているのです。

生成AIの教育への導入は、単なる技術革新ではありません。それは、子供たちの学びを「自分で問い、自分で考え、そして他者と対話する」という方向へと変えていく、大きな転換点でもあります。

国際機関発行の生成AIに関するガイドラインも紹介

本研究会の最後では文部科学省の「初等中等教育段階における生成AIの利用に関するガイドライン」の取りまとめを担当した伊勢本 惇示氏によるガイドラインの要点の解説があり、そこでは参加した教職員や教育関係者からさまざまな質問が飛んでいました。

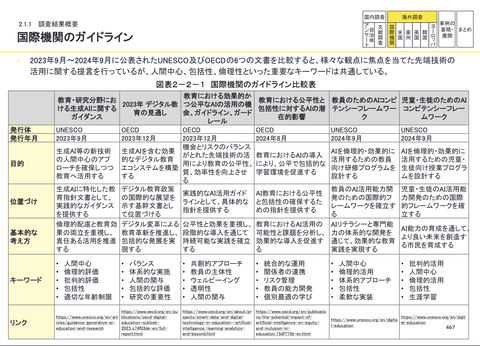

また、UNESCOやOECDが、2023年9月から2024年9月に公表した教育現場における生成AI活用のガイドラインやフレームワークについても触れられ、改めて、人間中心や倫理性が重要であることも語られました。

昨今、その生成AIの圧倒的なスピードでの進化や利便性を前に、その技術をいかに早く、便利に教育現場に適用していくか、という部分においてやや行き過ぎと思われる実践や理論が広がりつつあるように筆者は感じています。

しかし、実際に導入していくには年齢制限やガイドラインの遵守に加えて、技術の仕組みや影響を理解し、教職員が責任をもって活用する姿勢と、生成AIを通じて身につけてほしい「あるべき姿」の定義が必要なのではないか。関西大学初等部・中等部の取り組みを見ていて、そう筆者は感じました。ただ、そうした「学び方の変化」を、同校の先生はもちろん、この研究会に参加された先生たちも感じ取っていたように思います。

なお、関西大学初等部の取り組みについては、iPad系YouTubeクリエイターである平岡 雄太さんが取材動画にまとめており、こちらも参考までにご紹介します。同校はAppleがテクノロジーを活用した革新的な取組をしている教育機関を世界基準で認定する「Apple Distinguished School(ADS)」に日本の小学校として初めて認定され、今日までその認定が続いています。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)