レポート

製品・サービス

『桃鉄 教育版』の授業実践を紹介、「駅」を作る意欲が子供の学びを広げる

2025年5月1日 12:03

『桃太郎電鉄 教育版Lite ~日本っておもしろい!~』(以下、『桃鉄 教育版』)が公開されてから、早3年。ID発行数は12,300を超え(2025年3月時点)、小学校では全国の約35%の学校が導入し、学びの入り口を広げる教材として、教科学習や探究学習に活用している。

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、3月23日に東京大学で「エデュテイメント祭り」を開催。好きな駅を作れる新機能「マイ桃鉄」を発表し、小学校での授業実践を紹介した。その模様をレポートしよう。

「地元の駅を作りたい」という声に応えて実装された「マイ桃鉄」

『桃鉄 教育版』は、学校教育機関へ無償で提供されているデジタル教材。「日本全国を巡って物件を買い集め、資産額日本一を目指す」というゲーム性を生かし、日本全国の地理や産業を学ぶことが可能だ。2025年4月10日からは、新たにフリースクール・オルタナティブスクール・インターナショナルスクールが対象に加わり、より幅広い学校での活用を期待できるとしている。

冒頭、株式会社コナミデジタルエンタテインメント シニアプロデューサー 岡村憲明氏は、新機能「マイ桃鉄」を紹介。リリース当初から、多くの教員・児童生徒から「自分たちの最寄り駅がない」という声が多く寄せられていたと語る岡村氏。ユーザーからの熱いリクエストに応える形で、今回の新機能をリリースするに至ったと明かす。これまでも、CSVファイルで物件データを編集する機能を提供していたが、「マイ桃鉄」は、児童生徒自身で簡単に駅を作成できるため、授業に取り入れやすい。

「マイ桃鉄」では、任意のマスを物件駅として自由に編集し、最大5駅まで作成できる。既存の駅を上書きするほか、好きなマスに新規で駅を作ることも可能とした。物件の価格や収益率も、自由に設定が可能。自分たちで調べた町や施設を『桃鉄 教育版』の駅で表現することで、学びの結果をクラスメイトと共有できるほか、ゲームをプレーしながら地域の魅力や特徴を知ることができる。

活用実践① オリジナルの駅を作り、地元愛と新たな「相手意識」を育む

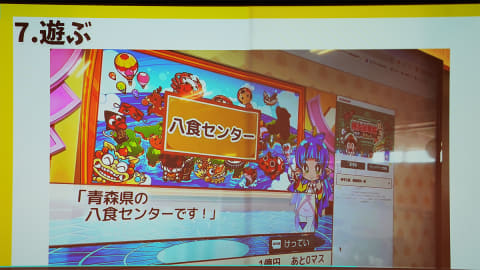

青森県八戸市立下長小学校の川村祐輝先生が紹介したのは、小学5年生が地元の魅力を再発見するマイ桃鉄プロジェクト「Youは何しに八食へ?」だ。

「八食」は、同校の学区内にある八戸市の食品市場・八食センターを指す。年間で約240万人もの観光客が訪れる人気スポットでありながら、その実態を知る児童が少なかったという。「身近だけど、実はあまり知らない」という気付きが、児童たちの探究心に火を付けた。

プロジェクトのゴールは、児童が八食センターを題材にオリジナルの駅と物件を作成し、「マイ桃鉄」でプレーすること。川村先生は「自作の駅がゲームに登場し、友達に遊んでもらう経験は、児童に意欲と達成感を与える」と語る。

駅の設置場所については、「既存の八戸駅を上書きするか、新駅を作るか」で検討を重ねた。さらに八食センターを見学し、インタビューを実施。魅力をまとめたポスターを発表した。通常の探究学習であれば、ここで終了というケースも多いが、「マイ桃鉄」での物件駅作成はここからが本番となる。

川村先生は事前に3つの視点を児童に共有した。それは、「自分たちが体感した魅力が伝わるもの」「お客さんが何を求めて八食センターに来るのかが反映されるもの」「ゲームバランスを考慮すること」という3点だ。これを踏まえ、ゲーム内の利益率を参考に話し合いが進められた。

いよいよ、「みんなでマイ桃鉄」モードでプレー。自分たちが作成した物件駅「八食センター」が登場すると、教室は歓声に包まれた。

川村先生は一連の活動を振り返り、ポスター発表での『見る人』に加え、ゲーム制作を通して『プレーする人』への意識が育まれた」と語る。児童からは「見学で得た情報を新聞やポスターにし、さらに物件を考える中で、『桃鉄』の情報をインプットして駅としてアウトプットするなど、インプットとアウトプットを繰り返す学習過程が楽しかった」という声が上がったという。

今後の展望として、「年間を通して『マイ桃鉄』を授業に導入したい」と川村先生は語る。例えば、4年生国語の「伝統工芸品」や5年生社会の「産業」をテーマに制作し、共有・交流することで、児童の学びをより深められるのではないかと意欲を示した。

活用実践② 「好き」が学びを広げる!「収益率」から金融教育に発展

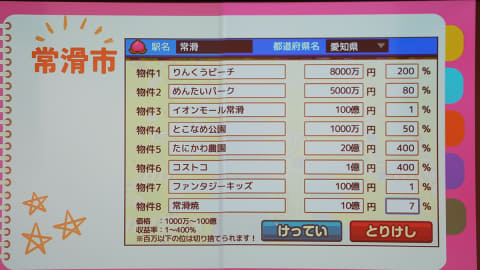

名古屋市立正色小学校の青木洸司先生は、小学4年生の総合学習で「マイ桃鉄」を活用。「愛知県博士になろう」というテーマで地域学習を展開した。

児童たちは身近な市町村の産業や文化、特色を調べて物件駅を作成。2学期に作成したスライドを基に、名古屋市、豊田市、瀬戸市などを対象に、トヨタ自動車の歴史や瀬戸焼などを調査。物件シートに名所や施設を書き込んだ。

しかし、ここで児童から疑問の声が上がり始める。児童が作成した物件駅で、豊田市の物件価格や収益率が現実離れしていたからだ。例えば、トヨタ自動車の「物件価格5000万円/収益率100%」に対し、地元の紅葉スポット・香嵐渓は「物件価格100億円/収益率400%」と設定されていた。百分率を習っていない4年生にとって、収益率をイメージすることは難しいかもしれない。

そこで、青木先生は、児童にお金の価値や物の値段について考える機会を与えるため、地元の実業家の協力を得て金融教育の出前授業を企画する。

出前授業では、不動産と駄菓子屋を経営する実業家が「桃鉄から考えるお金と実社会」というテーマで、お金の目的、売買契約、物の値段の仕組み、地域ごとの地価の違いなどを具体的に説明。授業後、児童たちは学んだ知識を生かして物件の金額を再検討し、納得のいく物件駅を完成させた。

児童からは「物件の金額や収益率の設定方法を学べた」「物作りの費用がわかった」といった感想が寄せられた。さらに、授業外でも物件作成に取り組む児童が現れ、旅行先やテレビで見た場所、好きな野球チームをテーマにするなど、地理学習への関心も広がったという。青木先生は、実践を通して地域や金融に関する知識を習得する姿勢が引き出されたと強調している。

『桃鉄 教育版』の教育効果とゲーミフィケーションが拓く主体的な学び

東京大学大学院 情報学環准教授の藤本 徹氏は、教育現場における『桃鉄 教育版』の導入効果について講演を行った。特に、シンプルなゲーム設計やブラウザで手軽に取り組める点を評価し、『桃鉄 教育版』を利用する教育関係者へのアンケート結果を紹介。それによると、利用学年は中学2年生に次いで小学4年生が多く、授業で利用する教科の内訳は社会・地歴公民が84.8%で、次いで総合・生活での利用が17.2%となっている。

さらに約9割が『桃鉄 教育版』を「教材として魅力的」と肯定的に回答。「学習意欲向上」「学習に関する有益な情報提供」「既習内容の補強」が効果として挙げられ、学びに貢献していることが示されたとしている。

藤本氏は、児童生徒の自発的参加を促す効果に触れ、「『桃鉄 教育版』は、新たな学びにシフトさせるための有益なコンテンツの1つ」と期待を寄せた。

続いて、文部科学省初等中等教育局 教育課程課長の武藤久慶氏は、学習指導要領改訂の立場から教育分野の課題とゲーミフィケーションの役割について講演。主体的に学びに向き合えていない児童が増えているとして、「どれだけ意欲を持って、どれだけ楽しんで学ぶか」が重要だと述べる。

また、生成AIの発展を踏まえ、学ぶ意義やキャリアとのつながりを意識した指導の重要性を強調。日常生活や職業との関連性の理解促進に関して『桃鉄 教育版』によるお金と実社会を学ぶ授業を例に挙げ、「ゲーミフィケーションを通じて、学ぶ意義を楽しく獲得できる」とまとめた。

『桃鉄 教育版』のエデュテイメントプロデューサー 正頭英和氏は、「マイ桃鉄」の機能について「探究学習との相性が非常に良い」と強調した。

「これまで調べ学習などのアウトプットは、ポスターセッションかプレゼンテーションが主流だったが、『桃鉄』で表現できることに大きな意義があると感じている」と正頭氏。さらに、プレーする人に楽しんでもらうために、ゲームバランスを考えて工夫する姿勢が深い学びにつながるという。

『桃鉄 教育版』は、子供たちの「学び」のハードルを下げ、学習意欲を高める点で多くの教育現場で活用されてきた。学習内容が「自分ごと」になって社会とつながるとき、子供の瞳がひときわ輝く瞬間がある。「好き」を起点に学びを深める「マイ桃鉄」が、授業でどのように活用されていくのか、期待がふくらむ。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)