ニュース

生徒の解答速度とテスト全体の正答率に強い相関、スプリックス教育財団調べ

2025年11月13日 12:03

公益財団法人スプリックス教育財団は、基礎学力に対する意識の現状を把握するために実施した「基礎学力と学習の意識に関する保護者・子ども国際調査2025」について、CBT形式の計算テスト(TOFAS)のデータ分析結果を発表した。

分析対象は、公立中学校に通う中学2年生約100名。CBT形式の計算テストは、解答時間が40分・問題数は60問の形式である。内訳は、最初の20問が中学1年生で学習した内容、残り40問は1学期に習った内容で構成している。

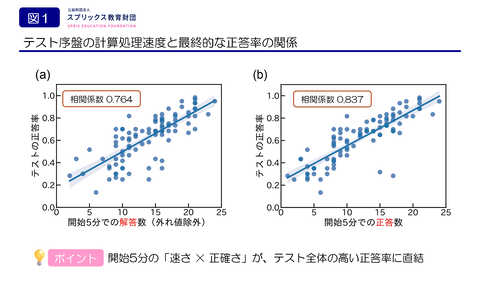

調査によると、テスト開始直後5分間での解答数とテスト全体の正答率に極めて強い正の相関が見られた。図1の(a)は、テスト開始直後5分間での解答数(横軸)とテスト全体の正答率(縦軸)の関係(相関係数 R=0.764)を示しており、(b)は、開始5分間での正答数とテスト全体の正答率の関係(相関係数 R=0.837)を示したものだ。

この結果から、成績上位の生徒ほどテスト序盤の解答速度が速く(図1の(a))、「速さ」と「正確さ」を両立させている生徒ほど、テスト全体の正答率も高い(図1の(b))という傾向が明らかとなっている。実施時の問題は、1問目から20問目が前学年の復習範囲だが、「復習範囲を速く正確に解く能力」がテスト全体の高い正答率に関する重要な土台となることが示唆された。

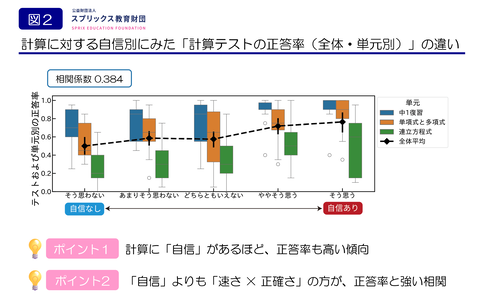

また、算数・数学のテストや計算テストにおける「自信」と、テスト全体の正答率・単元別の正答率では、全体の相関係数が0.384と中程度の強さにとどまった。このことから、自信が成績に寄与する程度は相対的に小さく、「テストの正答率」や「解答速度」などの客観的な指標が高いほど、生徒の主観的な自信が高まることが考えられるという。

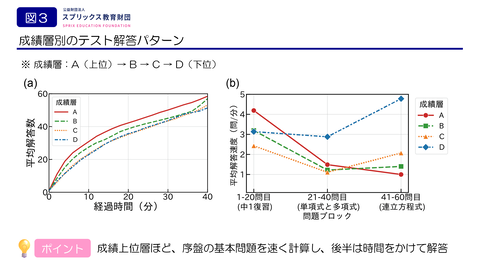

さらに、A~Dの成績層に分けて解答行動を分析した結果、Aの成績上位層は序盤に速く問題を解き、中盤から終盤にかけてペースを落とす「計画的な解答戦略」を取っていたのに対し、B~Cの下位層では終盤に解答速度が急激に上昇する「駆け込み解答」の傾向が見られた。

成績層Dでは、序盤から解答速度が比較的高く、終盤にかけてさらに上昇する傾向があるが、テスト開始直後から問題に深く取り組むことをやめ、終盤は思考を放棄してランダムに解答している可能性がある。

今回の調査は、学習者の解答プロセスに注目したデータ活用の一例として、今後の指導改善や個別支援の参考になる内容となっている。調査レポートの全文は、スプリックス教育財団の公式サイトで確認が可能だ。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)