ニュース

高校生と大学生が生成AIでつくる「未来の教科書」、動画生成・PDF出力・参考文献表示機能を搭載

2025年10月6日 12:03

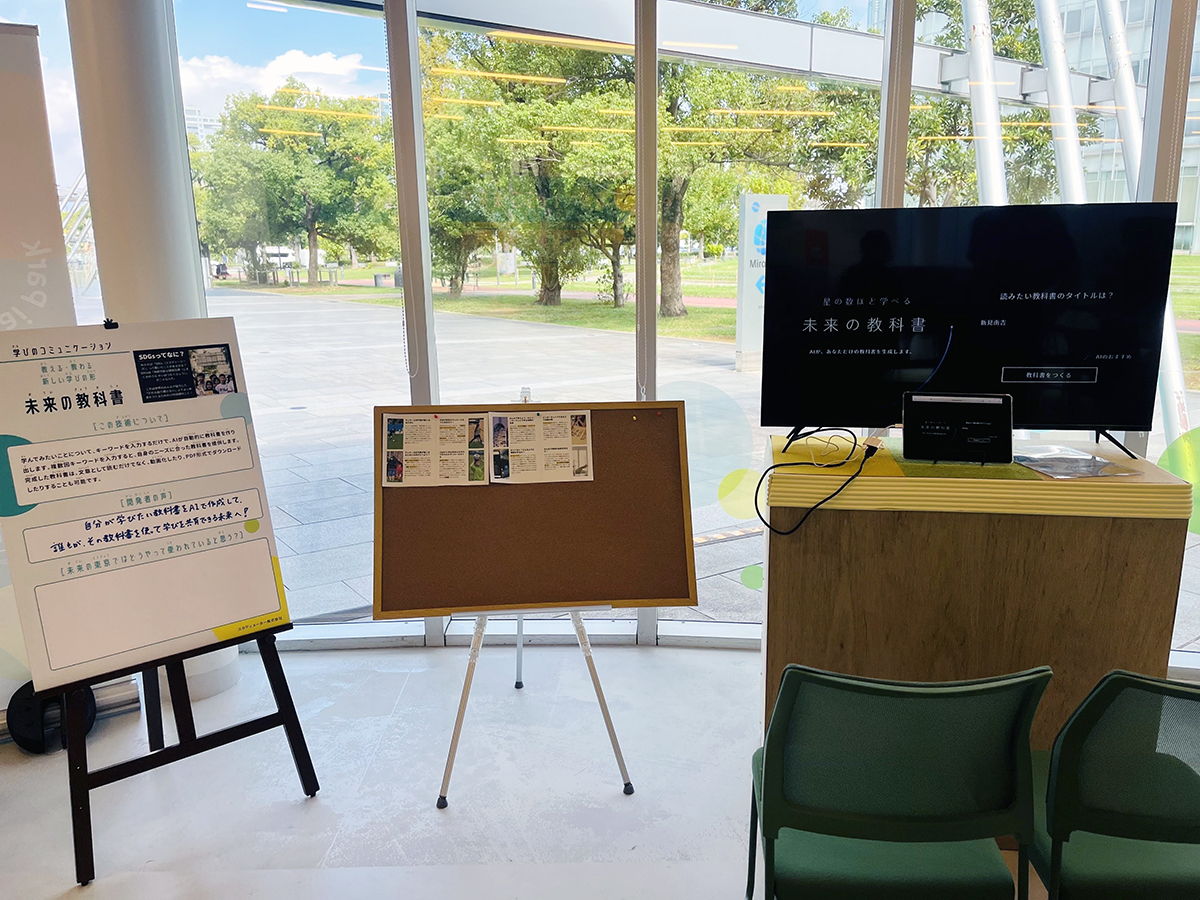

スタディメーター株式会社は、同社が運営する高校生・大学生によるビジネスコミュニティ「First off Projects」が開発したWebサービス「未来の教科書」を、日本科学未来館1階のTokyo Mirai Parkで展示を開始したことを発表した。展示期間は、2026年1月末までを予定している。

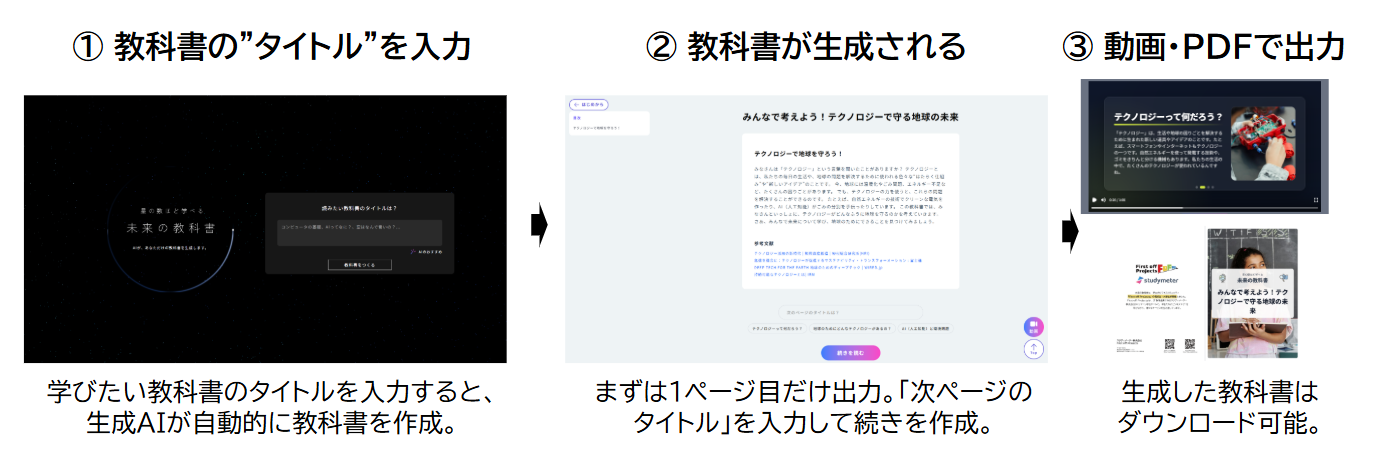

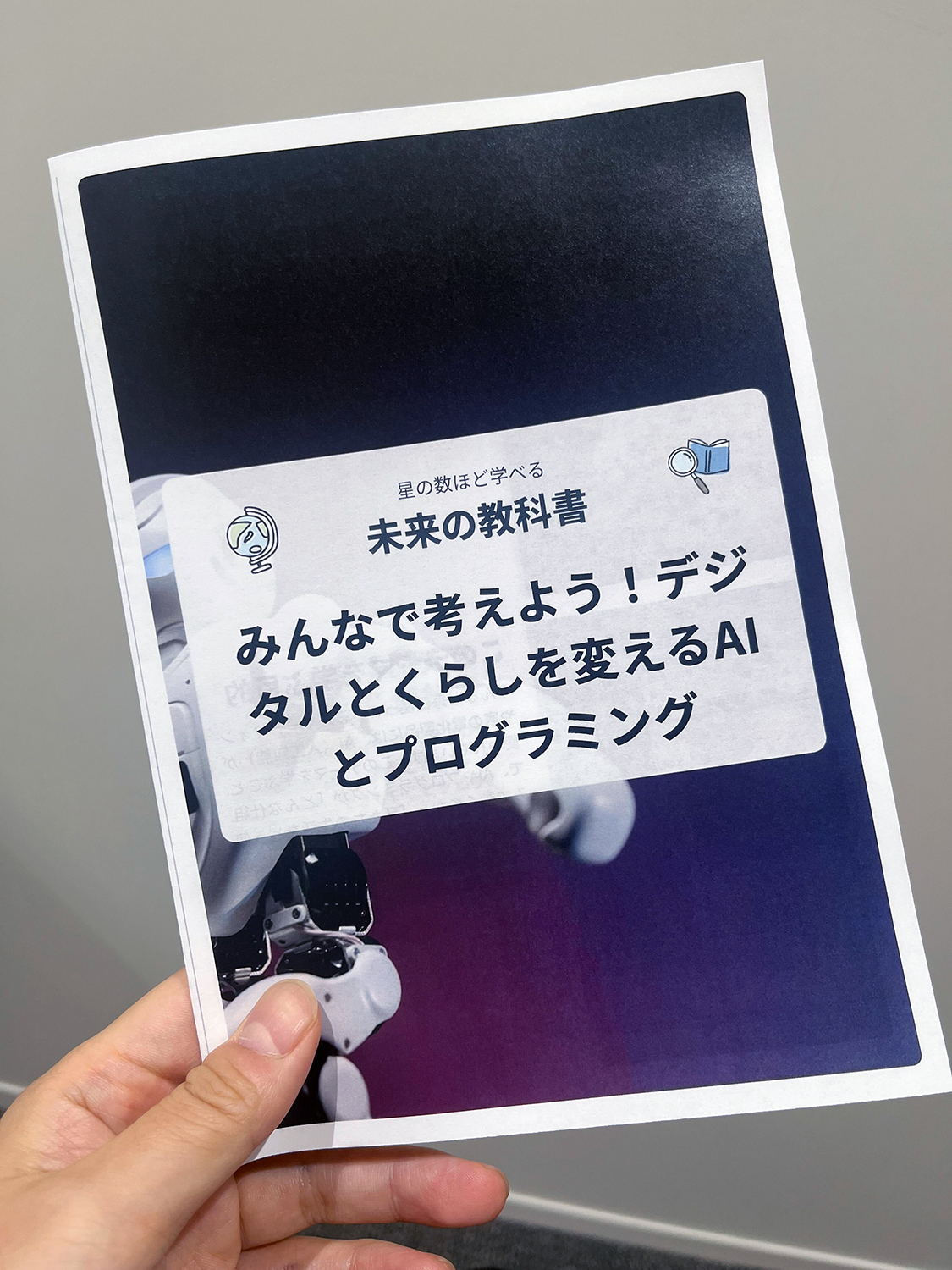

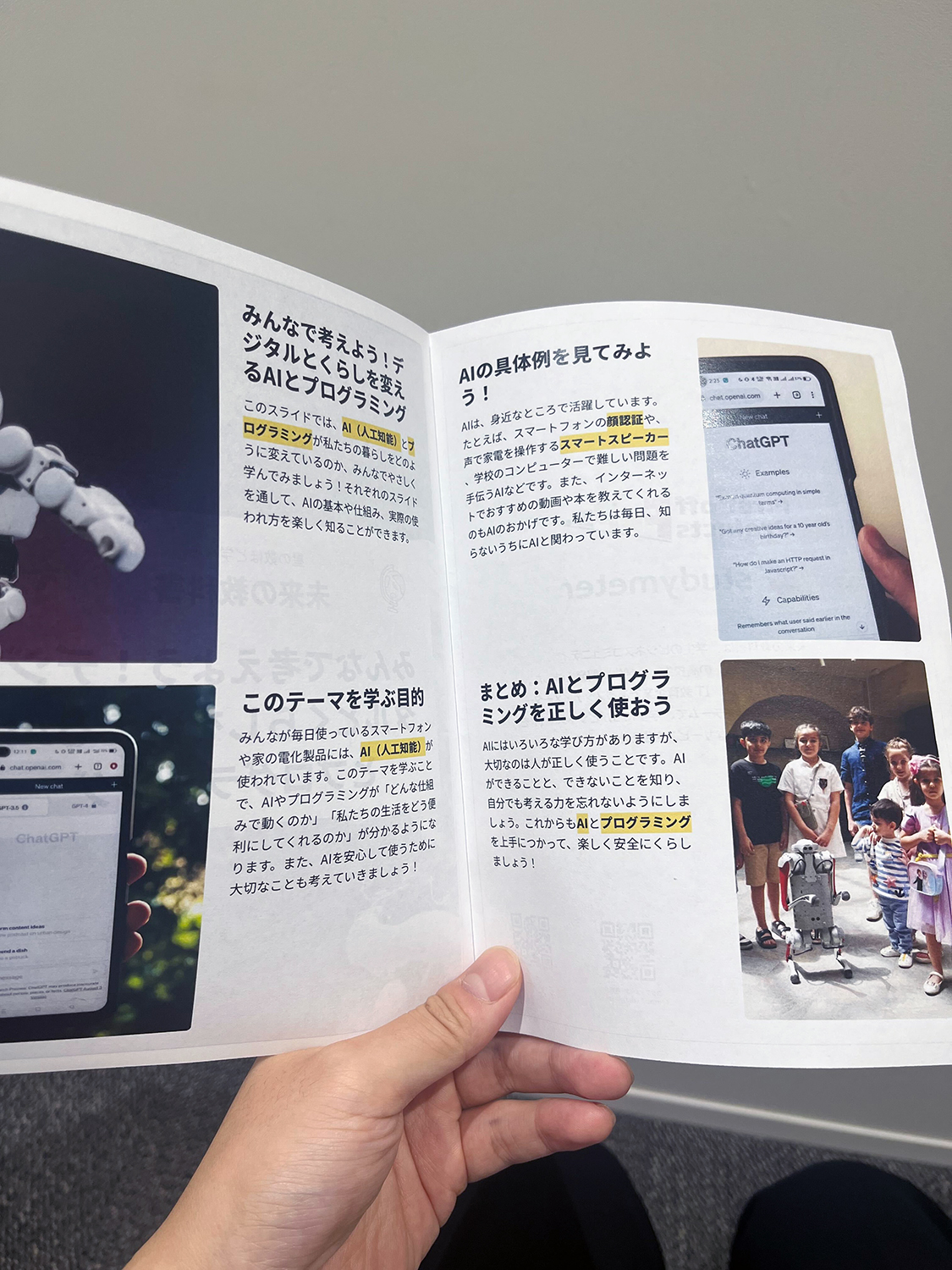

未来の教科書は、教科書のタイトルを入力するだけでAIが自動的に教科書や解説動画を生成するサービスで、Web上でも無料で利用できる。今回の展示では、動画生成・PDF出力・参考文献表示という3つの新機能を追加した最新版を公開しており、来場者が自分の興味に基づく生成をその場で体験できる。

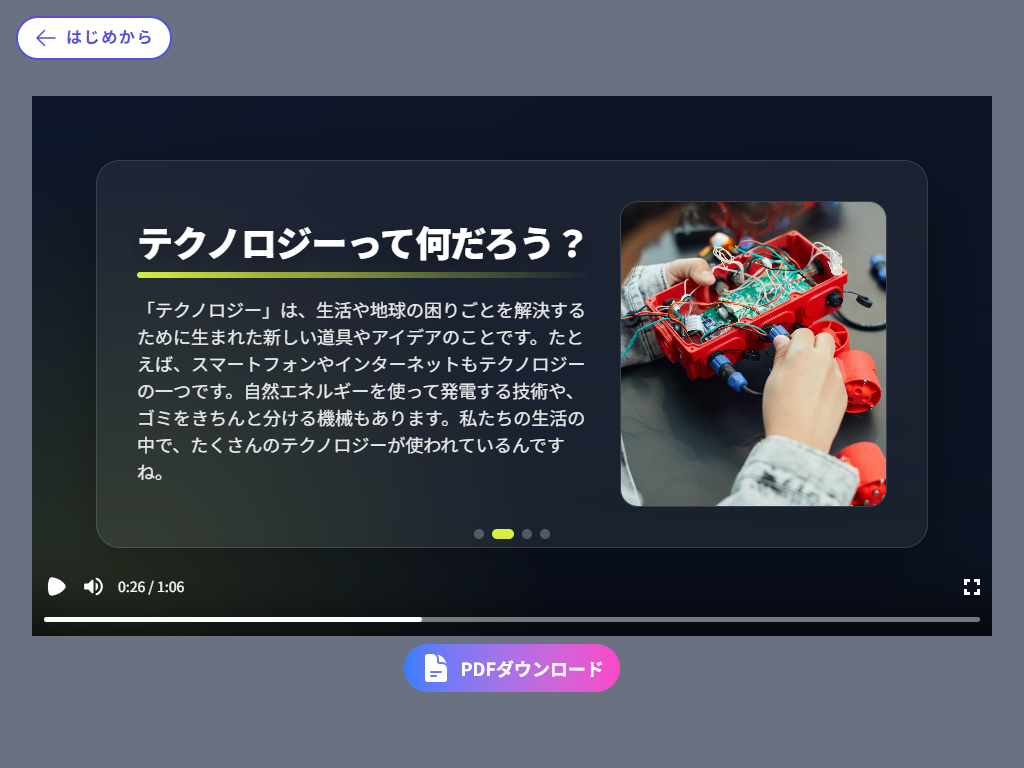

動画生成機能では、AIがスクリプトと音声を作成し、約1分間の短い動画として出力する。挿絵に生成AIが生成する画像ではなく、あえてストック画像を利用することで生成を高速化しているのが特徴。

動画生成と同時に、A4サイズ両面1ページで印刷できるPDFが自動出力される。二つ折りにすると小冊子のように読める仕様で、展示会場では毎日新たに生成された教科書を展示し、来場者同士が「今学びたいテーマ」を共有できる仕組みになっている。

参考文献収集機能では、2024年の初期リリース時から懸念されていたハルシネーション(生成AIが誤情報を出力する現象)に対応。生成のもとになった情報を表示することで、利用者自らが内容の真偽を確認しやすくなり、安心して学習に活用することが可能だ。

同プロジェクトは、「インターネットで何でも学べる時代に、なぜ人は本屋に行くのか?」という問いから開発を開始。情報があふれる現代においても、本屋で「立ち読み」をしながら新しい興味や発見に出会う体験を求めているという仮説から、Web上で「立ち読み感覚」を再現できる学びの場の提供を目指したという。

スタディメーターでは、深い考察や著者の個性が反映された内容は紙の本が担うべき役割と考え、AIによる教科書は基礎知識の学びを効率化するものとして位置付けている。今回実装した機能や展示を実験的な試みとして、未来の教科書の機能を応用した本格的な教科書生成サービスを開発し、学びの形をさらに進化させることを目指す方針だ。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)