トピック

子供のネット利用、家庭のルールはどうする?子供たちに聞いたリアルと本音

- 提供:

- ビッグローブ株式会社

2025年9月26日 06:30

家庭におけるネット利用は、ルールをつくるのも、守らせるのも本当に難しい。たとえば子供から「あと10分だけYouTubeを観たい」とせがまれたとき、エンタメ系の動画であれば「ダメ!」と言いやすい。しかし、サッカーの練習動画を観ながら自主練していれば、強く止めにくい。学びにつながるのなら許してもよいのではないか――このような親の判断が、毎日のように試されている。

デジタル機器やネットの使いすぎが良くないことは言うまでもない。一方で、子供が大きくなるにつれてできることも広がり、 どう使わせるかという物差しを持ちにくい のが実情だ。

令和の子供たちは、家庭のネットのルールをどう受け止めているのか。小学生から中学生までの子供たちに集まってもらい、家庭のネット利用やルールについて話を聞いた。

■学ぶ、遊ぶ、作る!今どきの小中学生がデジタルを使うリアル

■時間・場所・機器の制限、家庭ごとにちがうルール

■SNSにまつわる不安と「大人ばっかりズルい!」子供たちの本音

■ルールは制限じゃない、自分を守るよりどころ

■親子で考えるきっかけに「びっぷるクエスト」

学ぶ、遊ぶ、作る!今どきの小中学生がデジタルを使うリアル

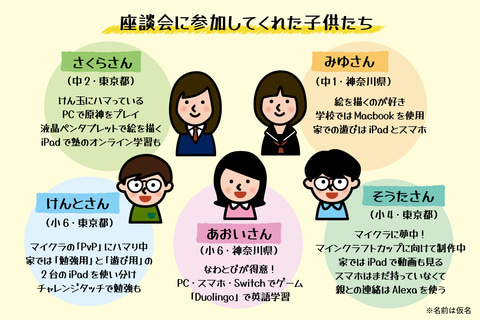

今回、協力してくれたのは、東京・神奈川に住む小学4年生~中学2年生の5名の子供たち。まずは普段、どのようにPCやスマートフォンを活用しているのか尋ねてみた。

5人に共通していたのは、学校で使用する1人1台端末に加えて、 家庭では複数のデジタル機器を当たり前のように使っている という現実だ。家庭によって所有する機器は異なるものの、遊びや趣味を楽しむためのPCやiPad、Nintendo Switch、スマートフォンのほか、液晶ペンタブレットやチャレンジタッチなど、多様なデジタル機器を使っている。

なかには、「 iPadが2台あって勉強用と遊び用に分かれています 」(けんとさん・小6)という回答や、「スマートフォンはまだ持ってないけど、 親に連絡したいときはAlexa(アレクサ)に話しかけてメッセージを送ってもらいます 」(そうたさん・小4)という発言も聞かれた。改めて、子供たちを取り巻く環境の進化に驚かされる。

では、それらのデバイスを実際どう使っているのか。遊びの面では、動画視聴やゲーム、音楽鑑賞が共通の声として多い。その中で、小学生男子はそろって「Minecraft(マインクラフト)」と答えてくれた。そうたさんはPCでマインクラフトカップ(全国規模の小中高向けコンテスト)に向けて作品を制作中。一方、けんとさんはiPadでマインクラフトをプレイし、対戦型モードを楽しんでいる。 建築と対戦という、同じマインクラフトであっても、遊び方はさまざま 。あおいさん(小6)もゲームが好きで、スマートフォン、PC、Nintendo Switchと複数のデバイスを使っているという。

中学生のさくらさん(中2)とみゆさん(中1)は、2人とも絵を描くことが好きだということだ。さくらさんは 液晶ペンタブレット を、みゆさんは iPad を使い、偶然にも「 ibisPaint(アイビスペイント) 」という同じアプリを使っていた。好きなアニメを見るだけでなく、自分で描くことを楽しんでいるのは今も昔も同じ。ただ今は、それを デジタルで表現することが当たり前の時代 だと、2人の話が物語っている。

一方、学習での使い方について聞いてみると、 家庭でも学校の端末を活用 して、宿題のデジタルドリルや課題に取り組んでいる子もいれば、「ほとんど使わない」という子もいた。また、家でも、英語学習アプリ「Duolingo」や算数アプリ「MadMath」を家庭学習に利用しているという声や、さくらさんは家のiPadで「塾の英検対策のオンライン授業を受けている」と話す。子供たちからは、 デジタルで学習を楽しむ様子や、明確な目的をもってデバイスを学習に活用している姿が伺えた 。

子供たちは数多くのデジタル機器に囲まれながらも、学習・遊び・創作という目的に応じて自分なりに自然に使い分けているのが印象的だ。親としてはデバイスを与える・使い方を制限するだけではなく、実際にどのように使っているのかを知ることが、とても大切だと感じた。

時間・場所・機器の制限、家庭ごとにちがうルール

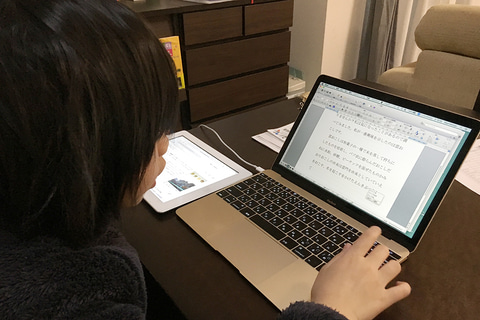

続いて、子供たちにデジタル機器の利用について、各家庭でどのようなルールがあるのかを聞いてみた。

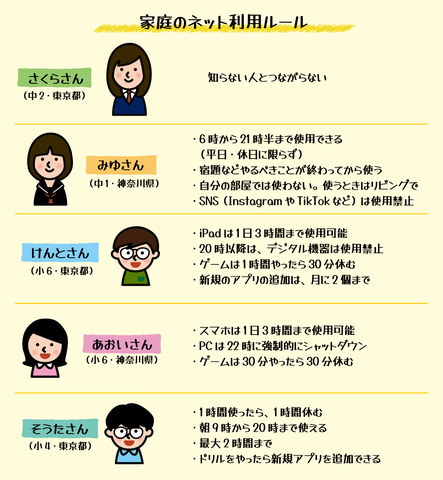

「うちは特にルールは設けてなくて、『 知らない人と連絡しない、つながらない 』ということだけ決めています」と話すのはさくらさん(中2)。小学生の頃から特にルールを決めておらず、それは中学生になった今も変わっていない。一方で「試験前は控えようね」など、 親子の会話を通じて使い方を調整する ことはあるという。一律のルールに頼るのではなく、子供の状況を見ながら、都度、親子の会話で使っている様子が伝わってきた。

みゆさん(中1)の家庭では、「 平日・休日に限らず、使用できるのは6時~21時半まで 」「 宿題などやるべきことを終えた後に使う 」「 自分の部屋では使わない、リビングのみ使用可 」など、時間と場所のルールが決められている。これについては、「以前、絵を描くのに夢中になりすぎて、親に隠れてこっそり長時間使ってしまったことがあるから」なのだそう。時間を忘れて、気づけば長時間使ってしまうのは大人も同じ。自分の意思で区切りをつけるのは難しいものだ。

けんとさん(小6)の家庭では、「 iPadは1日3時間まで 」「 20時以降は禁止 」「 アプリのインストールは月に2つまで 」というルールがある。さらに、ゲームや動画視聴に関しても「 1時間使ったら30分休む 」と決められている。

これは、あおいさん(小6)の「ゲームを30分したら30分休む」や、そうたさん(小4)の「1時間使ったら1時間休む」といったルールにも共通しており、小学生のいる家庭では ”休ませること”を保護者は重要視していることがわかる 。もっとも、あおいさんは「動画をたまに2時間続けて観ちゃいます。あまり守れてないかも」と少し照れた様子で話してくれた。筆者の家庭でもタイマーを活用しているが、つい夢中になって時間をオーバーしてしまうことはある。特に最近のショート動画のように、終わりが見えにくいコンテンツは区切りをつけるのが難しく、ルールの運用も手間がかかる。

こうして見てみると、ルールの内容や厳しさは家庭によって異なるものの、「 使いすぎを防ぎたい 」「 健康への影響に配慮したい 」という共通点が見られた。それぞれの家庭が、子供の年齢や性格、生活リズムに合わせて試行錯誤しながらルールを決め、生活に落とし込んでいる。

また、そうたさんの家庭のように「新しいアプリやゲームは、検定に合格した時やドリルを終わらせたときの ご褒美 として許可する」といった工夫も印象に残った。親として新しいアプリをインストールするタイミングは悩ましいものだが、 子供のモチベーションや達成感とネット利用を結びつける のも一つの手段だ。

SNSにまつわる不安と「大人ばっかりズルい!」子供たちの本音

このように家庭でさまざまなルールが設けられているが、親が心配しているのは「使いすぎ」や「健康面」だけではない。ネット利用は危険も多く、なかでもSNSはトラブルの話題が絶えない。

さくらさん(中2)は「高校生の先輩が X(旧Twitter)で知らない人と喧嘩 してしまい、多くの人を巻き込んだって聞いた」と話し、みゆさんも「 ネッ友(ネット上の友達)と実際に会った子が身近にいて 、もし何かあったら怖いと思った」と話してくれた。幸い2人はトラブルに巻き込まれた経験はないが、友達関係の中でトラブルを経験している子はいるようだ。

ちなみに、さくらさんとみゆさんは、 SNSは見ているだけ だという。さくらさんは「自分は 見る専門。投稿や“いいね”はしない 」、みゆさんも「TikTokは見るだけで、自分では発信しない」と慎重だ。趣味で使っているペイントアプリにもSNS機能がついているが、今のところ自分が描いた絵を公開することは家庭のルールとして禁止されているという。2人とも、自分がSNSを積極的に使うにはまだ早いと判断しているようだ。

この意識は、小学生男子にも共通していた。ゲームの攻略情報を得るためにXを利用しているけんとさんは「自分も友達も投稿や“いいね”はせず、見るだけにしている」と話す。「“いいね”したくならない?」と聞くと、「 我慢しなきゃって思う。親が自分を信じてくれてるから、裏切りたくない 」と話してくれて、ひとりの母親として思わず胸が熱くなった。子供にブレーキをかけられるのは、なにもルールがあるからではない。親子の信頼関係がベースにあってこそのルールだといえる。

また、そうたさんの家ではYouTubeにサインインせず使うことで、コメントやチャンネル登録ができない設定になっているという。 仕組みとして、余計なトラブルを避ける工夫がされている というのだ。

一方で、子供たちは家庭のルールについてどのように思っているのだろうか。

「 本当は、朝起きたらすぐにゲームしたい! 」と真っ先に答えてくれたのは、そうたさん(小4)だ。とにかく朝からデジタル機器を使いたい、というのだ。そうたさんは、こっそり早起きしてプレイしたこともあるそう。「でもバレて…。お母さんは猗窩座(あかざ※)みたいに気が分かるんじゃないかな、お母さんは"おか座"」と話し、この例えに子供たちも大爆笑。親のカンの鋭さは鬼の如し、誰もが身に覚えがあるようだ。

※編集部注︓漫画『⻤滅の刃』に登場する⻤で、相手の闘気を感知する力を持っている。

けんとさん(小6)は、「アプリを月に2つまでしかインストールできないのはツライ。 もっと新しいアプリをいっぱい使いたい 」と話す。普段から、アプリの情報を調べていて、やってみたいものがたくさんあるようだ。

また、みゆさん(中1)からは「 親は21時半以降も使っていて、大人だけスマホを自由に使っててズルい! 」という声も聞かれた。中学生にもなると、親がどのようにスマートフォンを使っているかを注意深く観察していることがうかがえる。子供にルールを守らせるなら、親自身も同じ姿勢を示すことが大切なのかもしれない。

ルールは制限じゃない、自分を守るためのよりどころ

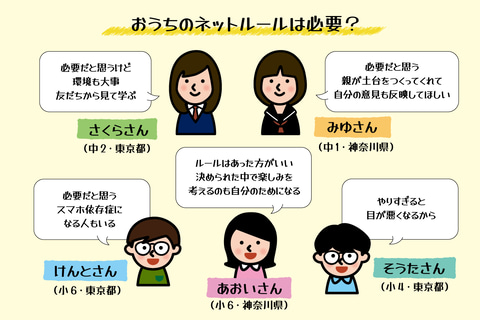

そもそも子供たち自身は、ネット利用時のルールについて必要性を感じているのだろうか。親が決めたからルールを守る、では自らの判断力は育たない。なぜルールがあるのかを理解してこそ、ネットリテラシーの向上につながる。

けんとさん(小6)は、「 必要だと思う。スマホ依存症になる人もいるから 」と回答。そうたさん(小4)も「僕もそう思う。 やりすぎると目が悪くなるから 」と話し、2人とも使い過ぎによる悪影響を理解し、それを防ぐためにルールの必要性を感じていた。また、 ルールは親が決めるだけでなく、自分も意見も反映させながら決めるのが良い と思うと語っている。

みゆさん(中1)は、「ルールがない方が自由だけど、自分の将来を考えると スマホがないと生きていけない大人になったら困る 。やっぱりルールは必要だと思う。 親がまず土台を作ってくれて、自分の意見も加えていく形なら納得して守れる 」と語る。同じく、あおいさん(小6)も、「決められたルールの中でどうやって楽しむかを考えるのも、 自分の練習になると思う 。でも、親から一方的にルールを与えられえるのは嫌で、自分の意見も取り入れて決めていきたい」と話していた。

子供たちの話からは、 ルールを「縛り・制限」ではなく「自分を守るよりどころ」 として必要性を感じている ことが伝わってきた。ただし、親から一方的に与えられるルールは望んでおらず、自分の意見を取り入れたうえで納得できるものであるカタチを求めているようだ。

そのうえで、さくらさん(中2)は「家のルールも大事だけど、 周りの環境も大きい 」と話す。「友達の使い方を見て自分も気をつけようって思う。 人から言われるより、自分で見て学ぶ方が響く気がする 」と語ってくれた。子供によってはルール自体の重みよりも、周りの人の姿や体験を重要視する場合もある。ルールは、家庭内で完結するものではなく、まわりの出来事や人との関わりの中で、 子供たち自身が納得できる形 に育てていくものなのかもしれない。

親子で考えるきっかけに「びっぷるクエスト」

今回の座談会から見えてきたのは、インターネットを上手に活用していくには、家庭でのルールや大人のガイドが不可欠であるということだ。ただし、そのルールも一方的に押しつけられるものではなく、子供自身の気持ちや成長段階に応じた 対話 によって築かれていくことが大切だろう。

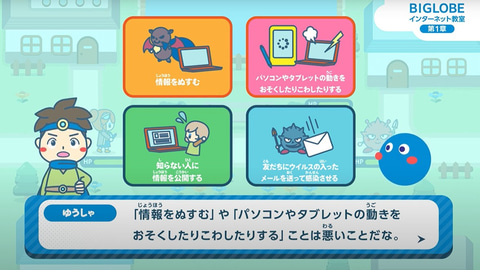

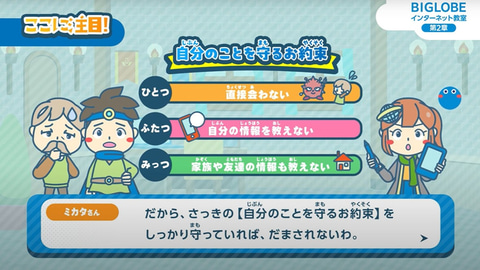

そのきっかけとして活用したいのが、BIGLOBEが提供する子供向け インターネット教材「びっぷるクエスト」 だ。RPG仕立てのストーリーを通してネットの正しい使い方を学べる無料教材で、キャラクターとのやり取りや問いかけを通じて、「うちではどうする?」と親子で考えるきっかけを与えてくれる。

現在、第1章から第3章までが BIGLOBEのサステナビリティサイト にて無料公開されており、「長時間利用」「オンラインでのやりとり」「個人情報の取り扱い」など、座談会で話題に上がったテーマと重なる内容が多く取り上げられている。

また、BIGLOBEは「びっぷるクエスト」を活用し、子供たちのネットリテラシーを高める対面イベント「 BIGLOBE インターネット教室 」も開催。子供たちにネットの使い方や家庭のルールについて考える機会も提供している。

子供たちには最後に、これからデジタル機器を使ってどんなことをやってみたいのかを聞いた。

小学生男子のけんとさん・そうたさんはどちらも「 マインクラフトのゲーム実況 」と話してくれた。また、あおいさん(小6)は、「 3Dのモノを作って動画にしてみたい 」と話し、みゆさん(中1)は「 自分の描いた絵を公開してみたい 」、さくらさん(中2)は「 動画編集をやってみたい 」を語ってくれた。子供たちはデジタルの世界でやりたいことが尽きず、これからますますその世界が広がることを感じる。

今回、子供たちの話からは、大人が思う以上にデジタル機器を使いこなし、家庭のルールについても意見を持っている子供たちの姿が見えてきた。親は「守りたい」という思いから、つい、管理や制限にに力を入れてしまいがちだが、子供たちの意見ややりたいことに寄り添うことが大切だ。一方的にルールを押しつけるのではなく、 子供と一緒に考え、学びながら少しずつアップデートしていくこと 。そんな柔軟なルールづくりができるよう、子供たちと向き合っていきたい。

※本文中の子供の名前はすべて仮名です

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)