ニュース

学校全体をSTEAM教育環境に!DIS×インテル×戸田市が「STEAM CAMPUS」を開設

2025年11月14日 06:30

ダイワボウ情報システム株式会社(以下、DIS)は2025年11月11日、戸田市教育委員会、インテル株式会社(以下、インテル)と、STEAM教育の在り方を先行的に実証する連携協定を締結した。これに伴い、最新テクノロジーで学べるSTEAM教育環境「STEAM CAMPUS」を発表し、国内第1号の整備となった戸田市立戸田中学校(以下、戸田中学校)において「STEAM CAMPUS開設記念式」を開催した。

理科室や音楽室も!学校全体をSTEAM教育の空間へ

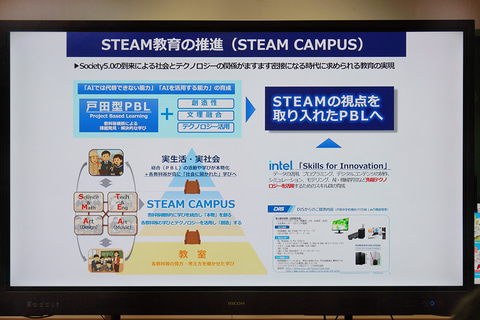

この協定の主な目的は、「情報活用能力の育成」が重視される次期学習指導要領を見据えて、新しいSTEAM教育環境の事例を創出することにある。DISはこれまでもインテルと協力し、「STEAM Lab」の導入や支援、実証研究を行ってきたが、「STEAM CAMPUS」はそれをさらに発展させたものだ。

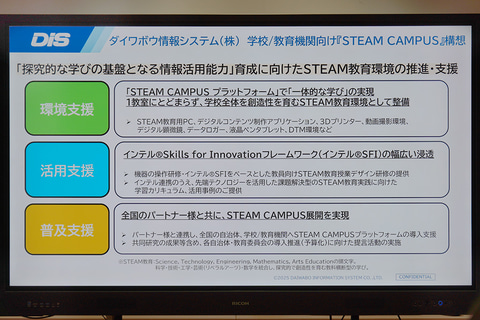

DISの前田健太郎氏は、STEAM CAMPUSの構想について、「環境支援」「活用支援」「普及支援」の3本柱を軸に展開していると説明した。

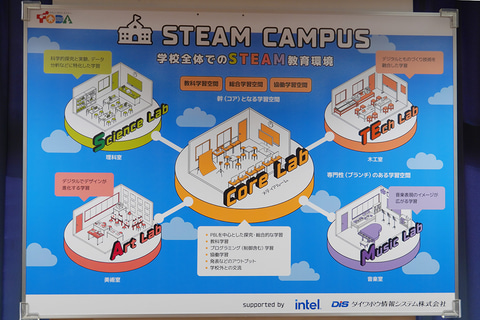

環境支援では、従来のSTEAM Labが、1つの教室を対象にしていたのに対し、STEAM CAMPUSでは、学校全体を対象とし、複数の特別教室を一体的にSTEAM教育環境に整備するのが特徴である。具体的には、Core Lab(メディアルーム)、Science Lab(理科室)、Art Lab(美術室)、TEch Lab(木工室)、Music Lab(音楽室)という、5つの特別教室をSTEAM CAMPUSとしている。

今回の戸田中学校では、この5つの教室に対して、ハイスペックPCや3Dプリンター、デジタル顕微鏡や液晶ペンタブレットなど各教科の特性に合わせた多様なデジタル機器やツールが整備された。

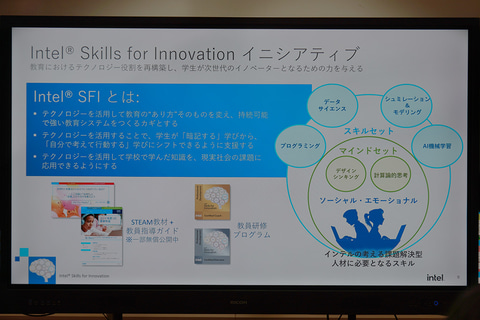

続いて、活用支援では、インテルがグローバルで提供するSTEAM教育向け授業フレームワーク「Skills for Innovation(SFI)」をベースとした教員研修プログラムを用意。DISは国内で同プログラムを初採用し、日本の学校に合わせたオリジナルの教員プログラムを提供していくという。さらに普及支援では、全国のパートナーと連携してSTEAM CAMPUSの普及を支援する。これら3つを1パッケージにして提供し、それを具現化したのが戸田市教育委員会と戸田中学校だと語った。

インテルの大西清香氏は、機材のハード面と、研修や教材のソフト面から教育をサポートしてきたとして、「暗記型の学びから、自分で考える方向へのトランスフォーメーションを、テクノロジーでお手伝いしている」と述べた。その中で、2022年からSTEAM Labの実証研究をDISなどのパートナーとともに開始し、そこからSTEAM CAMPUSが誕生したという。インテルによる教員向けSTEAM教育研修プログラム「Skills for Innovation(SFI)フレームワーク」についても紹介し、SFIを通じて創造力や問題解決力を向上する教育をサポートしていると述べた。

もともと戸田市は、社会における課題解決を行うプロジェクト型学習(PBL)に力を入れ「戸田型PBL」を推進してきた。その一環として、2021年開校した戸田市立戸田東小学校・中学校に、STEAM Labの第1号を開設。これを機に、DISとインテルは「STEAM Labプラットフォームの実証研究」を全国18校で展開しており、STEAM教育の授業支援や研修プログラムの提供に力を入れてきた。今回の3者の取り組みもその延長線上にある。

3Dプリンターや液晶ペンタブレットなど、多様な機材が勢ぞろい

開設記念式では、STEAM CAMPUSの各教室に整備された機材の展示とその利用についてのデモも行われた。これらの設備は、教師の見守りのもとで生徒が自由に使えるようになっているとのこと。特に部活での活用が進んでいるとの話だった。

Core Lab(メディアルーム)には生徒用のデスクトップPCとモニターが並ぶ。このPCにはAdobe製クリエイティブツール「Adobe Creative Cloud」が用意され、画像編集ソフトの「Photoshop」や3Dモデリングの「Substance 3D」などが利用可能となっている。

また、教員用デスクトップPCや電子黒板も用意。さらには、クロマキー合成の設備を含む動画撮影機材が用意され、たとえば教員が説明する背景にプレゼン資料を合成するといった使い方もできる。

TEch Lab(木工室)やArt Lab(美術室)には、3Dプリンターと、それを制御するノートPCが設置される。3DプリンターはCreality製の最新製品のK1Cで、従来モデルより5倍高速で操作も簡単との話だった。

3Dプリンターの担当者によると、技術・家庭や美術、数学の教科で利用が多いという。例えば、技術・家庭では棚の取っ手のバリエーションを考えたり、美術ではパブリックデザイン(公共のデザイン)を試したり、数学では図形やグラフを3Dで視覚化するという活用があるそうだ。ほかにも、教員が3Dプリンターで機材を自作するのにも使える。

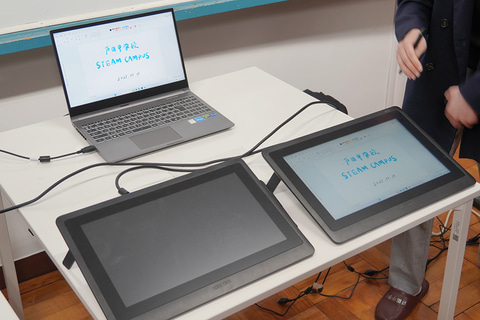

そのほか、Art Labには液晶ペンタブレットが配備されており、生徒は本格的なデジタルイラストを描くことができる。液晶ペンタブレットも「Adobe Creative Cloud」の利用が可能だ。

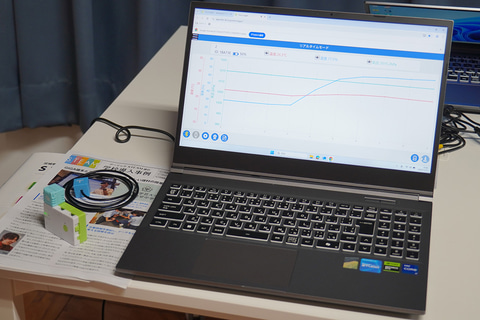

Science lab(理科室)には、デジタル顕微鏡とデータロガー、そしてノートPCが配備される。データロガーは、気象センサーなどのセンターからデータを収集する装置で、リアルタイムにPCへ実験データを転送するほか、百葉箱などに設置してデータを蓄積し、後からまとめてPCに転送することもできる。データはPC上でグラフ表示できるほか、CSVやグラフ画像としてダウンロードも可能。生徒は実験記録を手書きする時間を省き、データ分析や考察などに時間を使えるようになる。

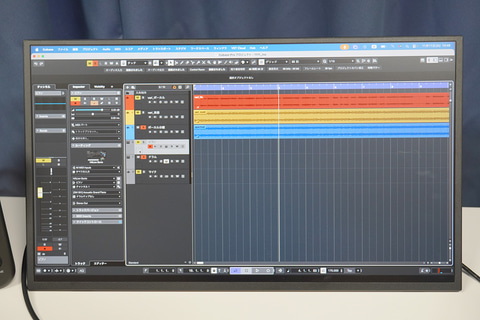

Music Lab(音楽室)には、ヤマハのDTM機器やDAWソフト、マイク、ヘッドホン、MIDIキーボード、ノートPCが整備された。デモでは、MIDIキーボードやマイクを使いドラムパターンなどと組み合わせて、DAWソフト上で音楽を作ったり、ボーカルの一部分だけ音程を変更したりといった音楽制作の作業が実演された。

さらに追加で導入が進められたレーザー加工機と、その加工品も展示されていた。同じ埼玉県にある、ものつくり大学が支援を行っており、レーザーカッターと3Dプリンター、電子工作、マイコンプログラミングを組み合わせ、スライダーに合わせて音程が変わる電子作品を見ることができた。STEAM CAMPUSで整備された機材を単体で使用するのもいいが、3Dプリンターとレーザーカッター、プログラミングを組み合わせるなどして、ものづくりを広げていくことも可能だ。

本物に触れ、知的好奇心を引き出す学びを実現したい

「STEAM CAMPUS開設記念式」では、関係者の挨拶や説明が行われた。

インテル株式会社 代表取締役社長の大野誠氏は、戸田市立戸田東小学校・中学校に開設した最初のSTEAM Labを振り返り、「子供たちがビデオ編集をする姿を、微笑ましく見ていたのを憶えている」と挨拶。今回のSTEAM CAMPUSも戸田中学校での実証が羅針盤となって、日本のSTEAM教育の方向性を示していくような存在になっていくとうれしいと語った。

ダイワボウ情報システム株式会社 代表取締役社長 松本裕之氏は、「初めてSTEAM教育を現場で見たとき、体育館でドローンを飛ばす算数の授業があるという衝撃と、そのときの子供たちの顔が印象に残り、それ以来大ファンになった」と挨拶した。IT人材の育成がこれからの日本の礎になることから、産学官が一体になってSTEAM教育の場を盛り上げていくことを楽しみにしていると語った。

戸田市教育委員会 教育長 戸ヶ﨑勤氏は、関係者への謝意を述べるとともに、「昔の学校は家庭にないものがたくさんあり、ワクワクできる場所だった。今の学校もそうした空間に生まれ変わらせたい」とSTEAM CAMPUSへの期待を語った。

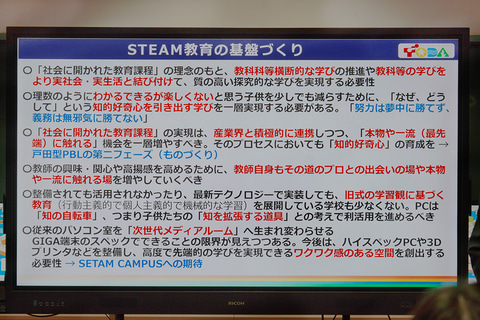

戸ヶ﨑氏は、次期学習指導要領の議論が進む中で、「社会に開かれた教育課程」がキーワードであり、教科横断的な学びや実社会とのつながりを通じた質の高い学びの実現が、重要な課題であると指摘する。

また、日本の子供たちは理数系に関しては成績が良いが、それを「楽しい」と感じている割合は低く、そうした子供を少しでも減らしたいという思いも語った。「努力は夢中に勝てない」「義務は無邪気に勝てない」という言葉を引用し、子供たちが夢中になって取り組める環境づくりを改めて大事にしていきたいと強調。教育の本質は「なぜ」「どうして」といった知的好奇心を引き出す学びを実現することだと述べた。

そのためには、産業界と連携して「本物」や「一流」「最先端」のものに触れる機会を増やしていきたいという。戸田市が取り組んできた「戸田型PBL」では、第2フェーズとして「ものづくり」をキーワードに技術的な好奇心を育んでいきたいと語った。

戸田市教育委員会の水沼 美和氏は、今後の展開について説明した。戸田市では「戸田型PBL」を進めており、さらにテクノロジーを取り入れたSTEAM教育を第2フェーズで目指すという。「インテルとDISのサポートにより本物の学びが実現できる」と期待を語った。

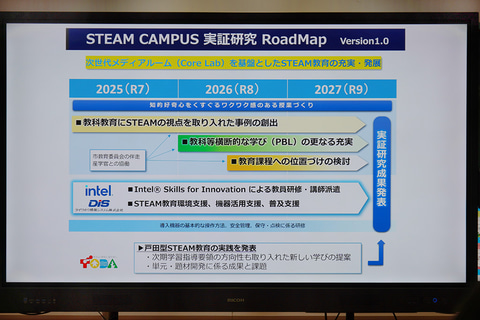

ロードマップとしては、まず2025年度は導入機器を教科で利用。そして2026年度からはPBLへ展開していく。さらに全国の参考となるような教育の位置づけを検討していくと水沼氏は語った。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)