レポート

教育実践・事例

立命館宇治×島津製作所、探究活動から生まれた「再生紙でつくる卒業証書」づくり

2025年8月27日 06:30

学校で大量に出る古紙。これを有効利用することはできないか。

そんな探究活動に挑戦しているのが、立命館宇治中学校・高等学校の生徒たちだ。

生徒主導で始まったこの取り組みが、株式会社島津製作所とエプソン販売株式会社を巻き込む一大プロジェクトに発展。再生紙を活用して卒業証書を作成しようというのだ。

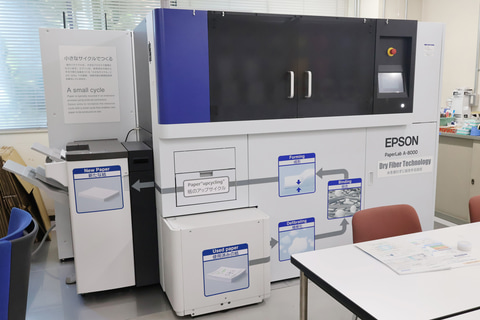

7月28日、この活動の一環として立命館宇治の生徒たち15名が島津製作所の本社・三条工場を訪問。同社のリサイクル施設や設置されている乾式オフィス製紙機「PaperLab」(エプソン製)を見学した。

■生徒の思いが受け継がれた 再生紙プロジェクト始動

■150年企業が挑む 「科学技術で社会に貢献する」環境経営

■水を使わずに数分で再生紙が完成、エコステーションからPaperLabまで

■紙がつなぐ学びと対話 資源循環から広がるコミュニケーション

生徒の思いが受け継がれた 再生紙プロジェクト始動

探究活動を軸にグローバルリーダーの育成をめざす立命館宇治中学校・高等学校。独自カリキュラムの「コア探究」や、中高合同の体験型課外活動「WOW&EXプロジェクト」など、実社会につながる探究活動に取り組んでいる。

今回のプロジェクトのきっかけは3年前。当時の生徒会長が、福岡県立中間高校での再生紙による卒業証書の取り組みを知り、現地を訪問したことから。その際、北九州市を中心に進められている 紙の循環から始める地域共創プロジェクト「KAMIKURU(カミクル)」 を知ったという。

KAMIKURUは、エプソン販売の乾式オフィス製紙機「PaperLab(A-8000)」を活用し、地域共創を促す産学官民連携プロジェクト。 ほとんど水を使わず、再生紙を生み出すことができる 。しかし当時は、京都でPaperLabを導入している企業がなく、プロジェクトの実現に至らなかった。

ところが、今回、当時の生徒会メンバーでもあった遠藤誠也さん(高3)が「RITSU KAMIKURUプロジェクト」として再チャレンジ。その結果、昨年2月に京都市の島津製作所がPaperLabを導入していたことがわかり、協力を依頼。ついに、プロジェクトが動き出した。

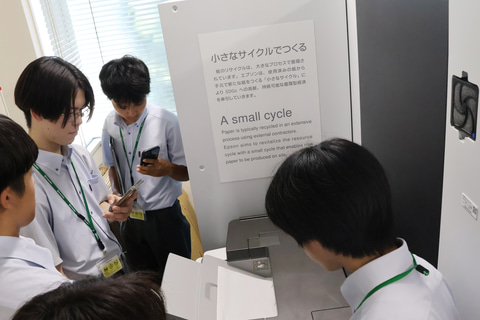

7月28日には島津製作所で、PaperLabの見学を実施。これは「WOW&EXプロジェクト」の一環として中高合同で行われ、生徒15名が参加した。見学会に先立ち、エプソン販売による環境やSDGsに関する事前講義も行われ、持続可能な社会への理解を深めた。

150年企業が挑む 「科学技術で社会に貢献する」環境経営

当日、生徒たちはまず、島津製作所にあるショールーム「サイエンスプラザ」で同社の分析計測機器が社会の中でどう使われているかを見学した。

その後、株式会社島津製作所の三ツ松昭彦氏から、同社の歴史や環境経営の取り組みが紹介された。

島津製作所は、明治8年(1875年)に京都で創業した、今年で創業150年を迎えた歴史ある企業。明治時代、京都で学校教育が発展し、同社が理科教育に必要な最先端の実験機器を提供した。その後、日本初の医療用X線装置など産業や医療分野で多くの製品を開発、技術オリエンテッドな会社である。

2024年度の連結売上高は5390億円、うち計測機器が65%を占める。「科学技術で社会に貢献する」を社是に、「人と地球の健康」への願いを実現することを経営理念に据えているという。

三ツ松氏は、特にSDGsやESG活動(※1)について、なぜ企業が重視しているのかを詳しく解説し、サーキュラーエコノミー(※2)や環境経営のあるべき姿などにも触れた。

「売上や利益などの表面的な実績だけでなく、企業の成長に必要な根っこの部分が将来的な評価につながるようになってきました。環境は根っこのひとつで、取り組むべき重要な課題、 究極的には島津の製品が売れれば売れるほど地球環境が良くなることを目指しています 」と企業の成長と環境課題の解決が同じ方向で進んでいると述べた。PaperLabの利用も、同社のサーキュラーエコノミーへの転換に向けた取り組みの中で、シングルユース素材のリサイクル方法のひとつに位置づけられている。

ほかにもストレッチフィルムなどの廃プラを再利用したポリ容器の製作なども実施され、同社がさまざまな方法で自己循環に取り組んでいることが説明された。

※1:環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)の観点から、企業の持続的成長や社会的責任を重視する取り組みのこと。投資判断においても注目されており、企業評価の重要な基準となっている

※2:資源をできるだけ捨てずに循環させる経済の仕組み

水を使わずに数分で再生紙が完成、エコステーションからPaperLabまで

その後、紙や廃プラが保管されている島津製作所のエコステーションを見学。資源として排出されているものが排出場所ごとに計測・管理され、そのデータが月1回社内で共有されているという。

三ツ松氏は「ゴミを資源に変えるためには、細かく分けて純度を高くすることが大切であることを知ってほしい」と語り、島津製作所ではかなり細かくゴミの分別や選別に取り組んでいることを説明した。

次に、敷地内のPaperLabが設置された棟に移動。生徒たちは、実際にPaperLabを見て、作業工程や再生される用紙について学んだ。

PaperLabで使われている技術は、エプソン独自の「ドライファイバーテクノロジー」と呼ばれるもので、その工程にほとんど水を使わないのが特徴だ。 従来の古紙リサイクルで必要だった大量の水や、紙の輸送時に発生するCO2などの環境負荷を軽減できる 。具体的には、PaperLabに使用済みの紙を入れると、衝撃力で繊維化。この段階でトナーやインクを除去しているという。実際に繊維化した素材に生徒たちも触れ、綿のようなその素材を興味深く観察した。

こうしてできた繊維を結合素材で結合。加圧して成形し、新たな紙(ドライファイバーペーパー)として再生する。厚さは10段階で設定可能となっている。

A4普通紙の場合で、1時間で使用済みの915枚を処理し、720枚のA4普通紙に再生できる。「卒業生400人の卒業証書の用紙であれば半日程度で製紙できる」と説明された。

今回は、本体の右側にあるタッチパネルで生徒が実際に操作を体験。「A4サイズ、厚さ6」のレシピを設定・実行した。生徒たちは実際に目の前で新しい紙になる様子をスマートフォンで熱心に録画し、用紙の厚さを確認していた。

生徒からさまざまな質問が飛び交い、経済的合理性よりも環境的価値などが高いことなども説明された。エプソン販売の髙田氏から生徒へも「島津製作所から“京都らしい卒業証書を作ってほしい”という要望も出ている。用紙の厚さや色を見極めて、工夫してほしい」と語られた。

PaperLabの見学後、生徒たちは本社の一角を占める「島津の森」へ移動。生物多様性の保全を目的に整備された、広さ8000㎡の敷地を見学した。ここは、日本生態系協会が認証するハビタット評価認証で最高ランクのAAA評価を取得しており、京都の伝統文化の継承を図る森づくりが行われている。葵祭の「フタバアオイ」、祇園祭の「チマキザサ」、万葉集や源氏物語にも登場する「フジバカマ」など、京都の祭りや古典文学に登場する稀少植物が保護・育成されていることが紹介された。

紙がつなぐ学びと対話 資源循環から広がるコミュニケーション

施設見学の後、生徒から島津製作所の三ツ松氏へ質疑応答が行われた。

PaperLabの導入経緯に関する質問については、「これまでもプラスチックのリサイクルに取り組んできましたが、もっと資源循環を進めたいと考えてPaperLabを導入しました。当然コストはかかりますが、導入したことで今日のように皆さんにお会いし、資源循環の取り組みを知っていただき、理解を深めてもらう機会を持てました。PaperLabは、資源循環に貢献するだけでなく、コミュニケーションツールとしても効果があると考えています」と説明した。

今後の取り組みについても、「収益を目的にはしていませんが、グッズ作りを通してビジネスにつなげたいと考えています。社会貢献だけでは継続が難しくなるので、長く続けるためにも何らかの形できれば良いと思います」と回答した。

立命館宇治の大西先生は最後に、「この企画は(高3生の)遠藤君の発案によるもの。こうしてWOWプログラムとも連携し、 1つのアイデアや、やりたいという思いが広がっている と感じている。結果も大切だが、その 過程を通していろいろなことを学んでほしい 」と語った。

高3生の遠藤誠也さんは、「講義では難しい内容もありましたが、 最先端の技術に取り組む企業のすごさを感じました 」とコメント。同校のコア探究で環境問題をテーマにする生徒も多く、今回声をかけた友人の中にもSDGsに興味を持つ生徒が多くいたという。「 PaperLabに関してだけでなく、環境問題に関するさまざま学びになり、とても貴重な機会 になりました」と述べた。

今後の「RITSU KAMIKURUプロジェクト」の進行については、再生紙を利用した卒業証書へのアンケートを進め、不安な部分の解消に努めるという。どのような形のゴールを目指すのか検討しつつ、今後さらに資源循環の取り組みを学ぶため北九州へ視察や、支援学校との協働プロジェクトも計画しているそうだ。

エプソン販売の髙田氏によると、現在PaperLabは全国で約80数台導入されており、最近では障がい者雇用創出に寄与しているとのことだ。2026年度から障がい者雇用の法定雇用率が引き上げられることを背景に、製造業などで導入が増えているという。島津製作所の取り組みのように、 紙を通じて資源循環や地域社会への貢献につながる ことも評価されていると語ってくれた。

今回、3年越しに動き出したアップサイクル用紙による卒業証書プロジェクトは、生徒の探究活動に地元企業が協力することで、学びに大きな広がりをもたらしている。教室だけでは得られない人との出会いや社会に触れる機会ともなり、今後の展開も楽しみだ。生徒たちの自主性を原動力に、このプロジェクトが成功へとつながることを願いたい。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)