レポート

製品・サービス

校務用パソコンにMacを選んだ理由はこれ 導入校の先生がTooのイベントで語る

2025年10月8日 06:30

GIGAスクール構想第2期を迎え、校務用パソコンにMacを採用する自治体が出始めている。子供たちの学び方や先生の働き方が大きく変化する中で、校務の効率化や教育現場の生産性向上が求められており、その手段のひとつとして、Macの活用が注目を集めているようだ。

こうした中、長年にわたりApple製品を取り扱ってきた株式会社Tooは8月4日、先生同士をつなぐコミュニティイベント「 Teacher's Summit 2025 」を開催。教育現場におけるMacBookやiPadの活用事例を紹介するとともに、MacBook実機を使ったApple Intelligenceの体験の場も提供。現場のリアルな知見を共有し、教育の未来を考える学びと交流の場となった。

■校務DXの動向とMac関連の情報を共有、先生同士の学び合いの場に

■新渡戸文化中高、教員が校務用PCを選べる「デバイス選択制」を導入

■藤村女子中高、学校改革の一環として教員と生徒にMacBookを導入

■MacBookで校務を体験 Apple Intelligenceの可能性を実感

校務DXの動向とMac関連の情報を共有、先生同士の学び合いの場に

「Teacher's Summit 2025」は、Tooが2023年から実施するイベントで、今年で3回目の開催。最新のICT情報を共有し、先生同士の交流を目的に行われている。

Tooは、1919年に画材店として創業したデザインやクリエイティブ関連の製品を取り扱う商社。1985年からMacの取り扱いを開始し、国内で唯一Apple社からApple Authorized Enterprise Resellerと、教育分野においてはValue Added Resellerとして認定されている。高い専門知識やサポート体制から教育業界にも関わりが深い。

司会を務めたTooの青木俊之氏は、昨今の教育ICTのトレンドを解説。校務DXが進む中でデバイスにMacBookが選択されるケースも見られ、岐阜市では校務パソコンにMacBook Airが1,849台導入されたことなども紹介した。

青木氏は、MacBookが校務用パソコンに向いている点として、 ロケーションフリーでの校務 の実現や、iPadをMacBookの2台目のディスプレイとして使える Sidecar機能 があること、デバイス管理ツール(MDM)である「Jamf Pro」で セキュリティ対策 ができる点を挙げた。

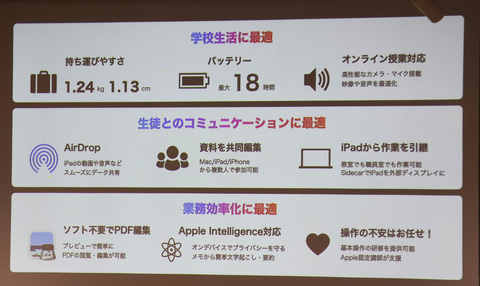

また、学校生活に最適な デバイス自体の軽さ と バッテリーの持ちの良さ をはじめ、iPadやiPhoneを使う生徒とのデータ共有に便利な AirDrop機能 、 Apple Intelligenceによる業務効率化 などについても説明した。

新渡戸文化中高、教員が校務用PCを選べる「デバイス選択制」を導入

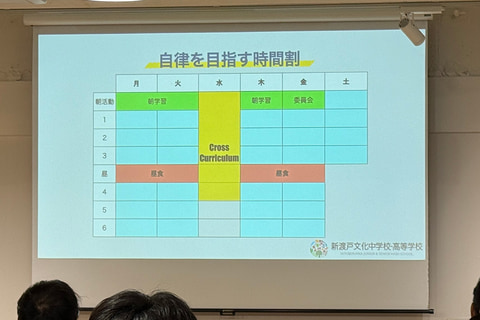

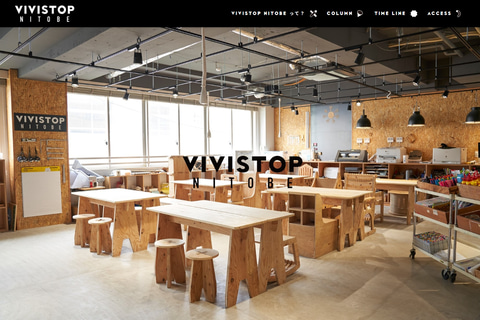

MacBookの導入事例として、最初に登壇したのは東京都中野区にある新渡戸文化中学校・高等学校の酒井雄大先生だ。同校は、2027年に創立100周年を迎える伝統校で、小学校から高校まで1人1台のiPadを導入。毎週水曜日をまる1日活用する「クロスカリキュラム」という総合学習や、校内にファブラボのようなスペース「VIVISTOP NITOBE」を整備するなど、特色ある教育活動を実践している。

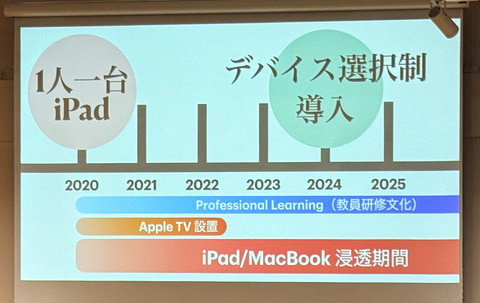

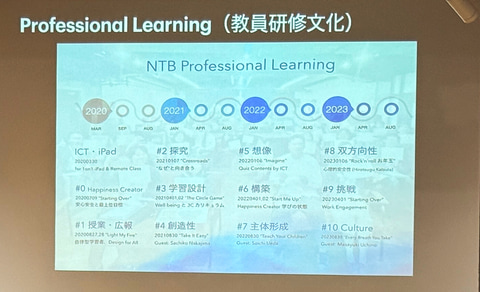

そんな新渡戸文化中高では、2024年から 教員が校務用パソコンを選べる「デバイス選択制」を導入 した。これは2020年に始まった学校改革の流れを引き継いだもので、iPadによる1人1台を導入した後、教員同士が学び合う「NTB Professional Learning」と呼ばれる教員研修を始めたことが影響していると酒井先生は語る。

「iPadの導入後、どのような教育をするのか、教員同士が語り合う文化が生まれ、その中で”MacBookがいいよね”という声が広がり、選択制の導入につながった。 お互いに学び合う文化ができたことの影響が大きかった 」と語る。教員研修の場を通して、iPadの使い方や実践例の共有が進んだことで、MacBookを使ってみたい教員や、iPadとの親和性にメリットを感じる教員が増えたというのだ。

酒井先生が学園内の教員に対してMacBookの良さを聞いたところ、「MacBookの軽さは 持ち運びに最適 」「会議や授業も AppleTVで画面共有しやすい 」「 スライドが作りやすい 」という意見が多かったとのこと。また、「生徒の使うiPadとOSが揃うことで データが整理しやすい 」「 iPhoneとクラウドを通した作業がしやすい 」「Wi-Fiの調子が悪いときに AirDropも使える 」などデータ共有に言及する意見も多くあったという。酒井先生は、「何かやろうと思った時に最初の一歩が軽くなることが、MacBookを使う一番のメリットだと思います」と語った。

なお、新渡戸文化中高のデバイス選択制では「Windows PC」若しくは「MacBook Air」を選ぶことができ、端末はMDMの「Jamf Pro」及び「ESET」でセキュリティ対策がなされているという。またWindows PCとのデータ共有についても、会議資料などはGoogleドキュメントやGoogleスプレッドシートを使用したり、ビジネスチャット「Webex」を情報共有に活用、クラウド型校務支援システムも導入している。Windows PCを選択する教員もいることから、クラウドサービスを上手く活用しながら、それぞれの強みを発揮している。

藤村女子中高、学校改革の一環として教員と生徒にMacBookを導入

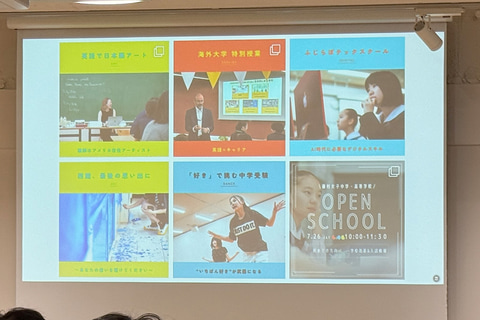

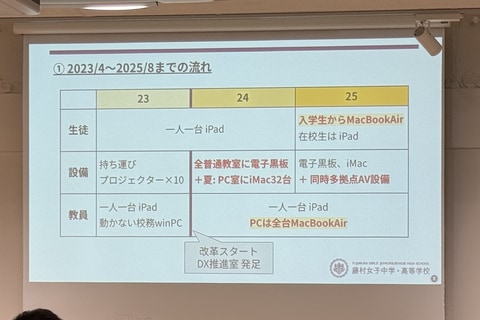

続いて、東京都武蔵野市にある藤村女子中学・高等学校の佐藤邦享先生が登壇した。同校は、2024年からDX推進戦略室を設置し、学校改革に取り組んでいる。アートや英語教育に力を入れ、創造的な学びを推進するツールとして MacBook Airを教員と生徒の両方に導入 した。

学校改革では、2024年に普通教室に電子黒板を導入し、教員用端末もすべてMacBook Airへ切り替えた。佐藤先生は「それまでの校務用パソコンは、更新がかかると10分ぐらい作業が止まってしまっていた」と振り返る。また、当時のICT活用は一斉授業が中心で、資料の配信や課題の回収といった限定的な利用に留まっていたことも言及。教員がコントロールして使うのではなく、「 消費から創造へ、使用から活用への意識を持つことが大切 」だと語り、生徒が活発に、創造的に使える授業をめざした。

そうした中、MacBook Airなら 創造性を育むアプリが活用できる こと、 iPadのような手軽さがある ことがメリットであるとし、2025年から新入生に対して13インチMacBook Airを採用した。また、教員はすべてMacBook Airに切り替えたが、一部、Windowsでしか動かないアプリを使う教員のみ、 macOS上でWindowsを利用できる仮想化ソフトウェア「Parallels Desktop」 を導入しているという。

一方で、学校改革の一環として業務改善にも取り組んでいる。 SlackとGoogleの各種サービスを活用 し、カレンダー管理やGoogle Meetsによる遠隔会議も日常業務に組み込んだ。これにより、 リモートワークの環境が整い、2025年度からは正式に制度化 。授業や部活がない日は在宅業務が可能となった。さらに教員に対しては、 Apple Teacherプログラム を推奨し、ICTスキルの向上にも力を入れている。

生徒によるMacBook Airの活用については、まだ半年ほどの取り組みであるものの、毎朝のタイピング練習やリテラシー学習も強化するなど着実に進んでいる。生徒からは「 日々のスライド作成がしやすくなった 」と好評だ。さらに、昨年の夏からは週1回のプログラミング講座を開講し、中高生を対象に3D CADやCG、Scratchでのプログラミング、アプリ開発など幅広い実践を行ってきた。

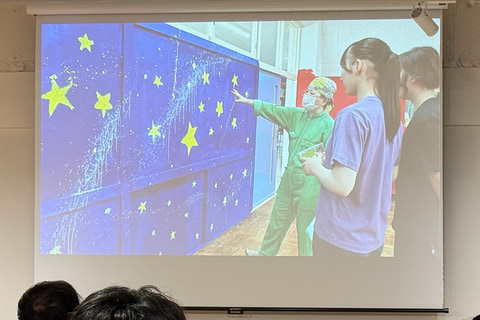

ほかにも、授業では「詩を作る」という課題にCanvaを活用したり、iMovieで制作した動画を上映する鑑賞会を実施したりと、 生徒がアウトプットする機会も増えてきた 。佐藤先生は「MacBookは思いついたことをすぐに形にできる。だからこそ、生徒に任せた方が活用が広がる」と語っている。

MacBookで校務を体験 Apple Intelligenceの可能性を実感

続いて、「校務で使える!Mac体験ワークショップ」と題して、Apple Professional LearningスペシャリストであるTooの福本大輝氏が、MacBookの校務での活用提案と合わせて操作体験を実施した。

まずMulti-Touchトラックパッドを操作し、地図を2本指でピンチして拡大縮小したり、2本指をひねって回転させるなど基本的な操作を紹介。iPadやiPhoneでは慣れた操作だが、それがパソコンのトラックパッドでできる操作感だ。

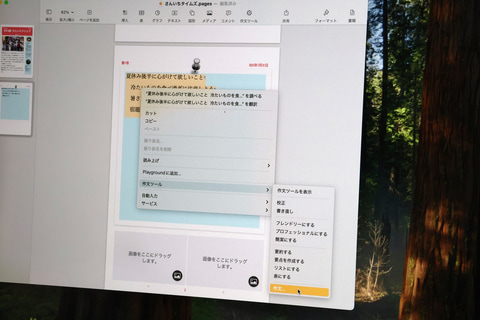

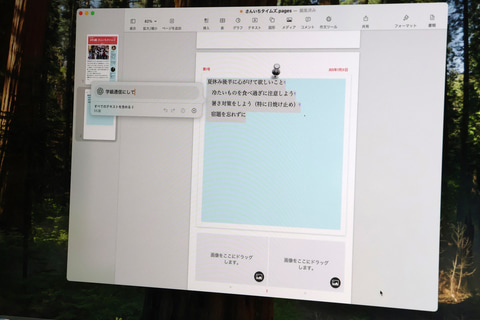

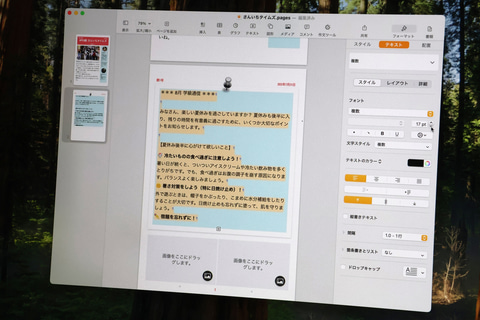

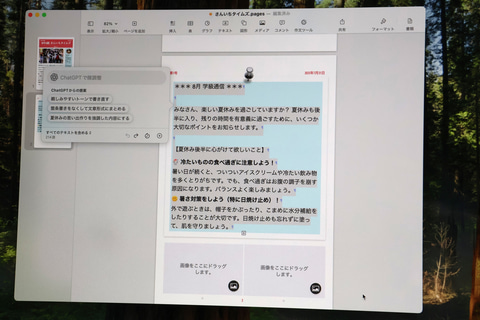

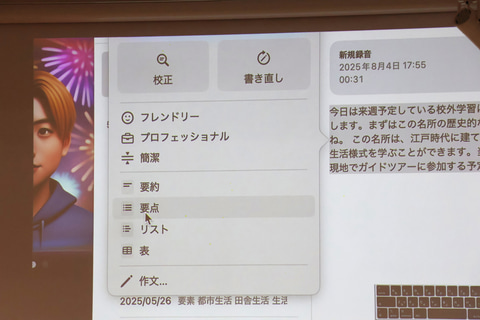

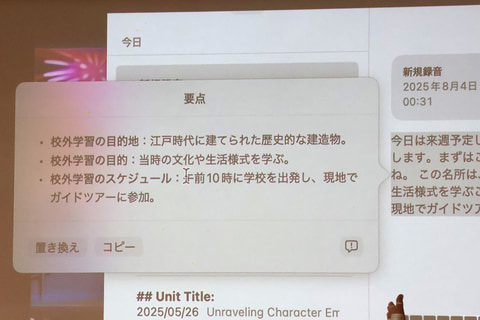

続けて、学校の校務をイメージし「夏休み中に学級通信を配信する」という想定で「Pages」を活用。箇条書きするだけで、 Apple Intelligence が一瞬で文章にまとめる流れを体験した。Apple Intelligenceは、ChatGPTのアカウントがなくてもユーザーが必要に応じて利用可能となっており、データも学習されないので教育現場で使いやすい。ほかにも、 Image Playground によるイラストや似顔絵の作成も体験し、あっという間に仕上がる様子に会場が盛り上がっていた。

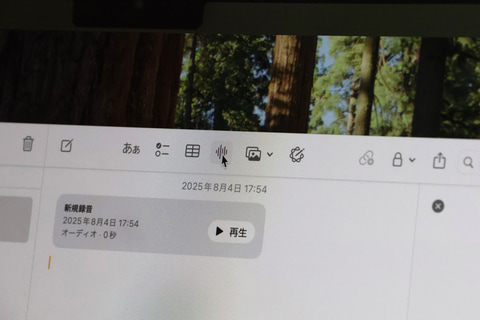

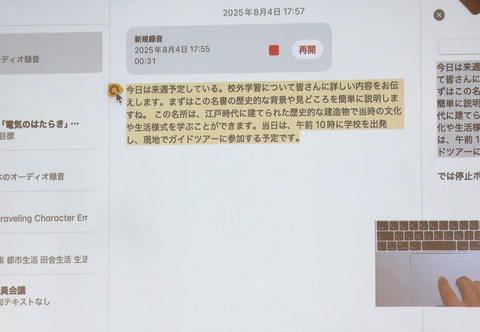

また、メモアプリの音声入力で文字認識させる「文字起こしツール」も体験。職員会議の文字起こしなどが簡単に行え、ほかの先生方への情報共有や、休んだ生徒への授業内容の共有にも役立つと説明された。

最後に、 Apple Education Community を紹介。特にラーニングセンターは、先生方が簡単に無料で使えるリソースであると説明し、先生方のAppleTeacherの資格の取得から、実際の授業で使える活用方法まですぐに使えるものが揃っていると紹介した。

今回のイベントは、教員同士での情報共有を目的にしていることもあり、教員や担当者の立場から学校改革の苦労も語られていた。先生方の学び合いが学校改革を推進していく様子や、実際に導入したあと生徒が自然に活用していく様子は印象的だ。創造性が発揮される中高生の時代にMacBookをツールとして使いこなす環境があることで、消費する側から創造する側への転換に役立てたいと考える先生方の参考となりそうだ。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)