レポート

トピック

岐阜県下呂市、GIGA第2期でiPadへ刷新 現場が重視した6つの視点

2025年10月6日 06:30

GIGAスクール構想が始まってから5年。端末更新の時期を迎える中、第1期で選んだ端末を見直し、切り替えを決断した自治体も出てきている。

岐阜県下呂市もそのひとつだ。同市は第1期で導入したWindows端末から、児童生徒・教員あわせて約2,000台をiPadに切り替えるという、大きな決断を下した。なぜOSの変更を伴う大きな変更に踏み切ったのか。教育委員会や現場の先生の話からその理由をひも解く。

■地域とのつながりで教育を充実、少数精鋭で取り組む下呂市

■WindowsからiPadへ、決め手は現場の声と「6つの視点」

■アウトプットが広がる!iPadで変わる下呂市の学び

■iPad貸与式を経て、子供たちの手に

地域とのつながりで教育を充実、少数精鋭で取り組む下呂市

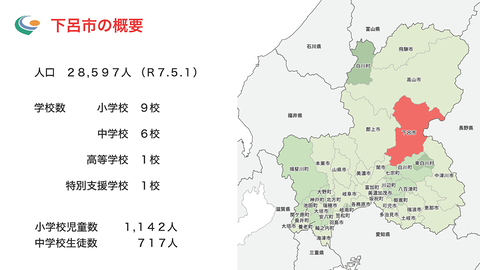

岐阜県下呂市は、日本三名泉のひとつ「下呂温泉」で知られる、豊かな自然と伝統文化が残る地域だ。人口は約2万8,600人。市内には小学校9校と中学校6校が点在し、最北端と最南端の学校はおよそ60kmも離れる広域な学区を抱えている。

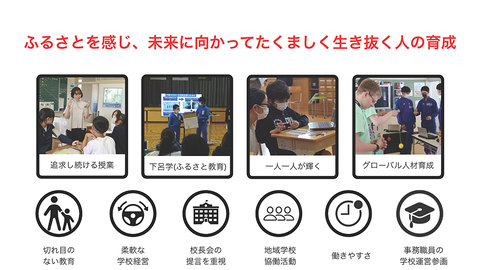

下呂市の特徴は、下呂市教育委員会 学校教育課内に教員出身者が3名しかいないことだ。そのため、管理職や教員、事務職員が一体となって学校経営に取り組むほか、すべての小中学校にコミュニティスクールを設置して、地域人材や住民とのつながりを生かした教育を進めている。また、少数精鋭だからこそ業務改善に力を注いでおり、すべての小中学校とも児童生徒の活動時間を16時半までとし、部活動の地域展開もすでに完了するなど働きやすさを実現している。

さらに、教育の質を高める取り組みも力を入れている。地域の中で体験活動や、増加する外国人児童生徒に対応するための「外国人適応支援教室」の設置、本物に触れることを重視したキャリア教育、さらにはアメリカの姉妹都市との海外研修など、多様な学びの機会を充実させている。

そんな下呂市がめざす教育は、「 ふるさとの風を感じ、未来に向かってたくましく生き抜く人の育成 」。具体的には、「追求し続ける授業」「ふるさと教育『下呂学』」「一人ひとりが輝く教育」「グローバル人材育成」という4つのミッションを掲げ、ICTを学びの道具として生かしている。

下呂市教育委員会 教育長の中村好一氏は、「私たちは、学習指導要領の枕詞をとても大切にしています」と語る。

「子供たちには、 学んだことを社会や人生に生かそうとする『学びに向かう力』 を育み、 生きて働く『知識・技能』 を身に付け、 未知の状況にも対応できる『思考力・判断力・表現力』 を伸ばしてほしいと考えています。そのためには教員も答えのない課題に向き合い最善策を考えるとともに、教科横断的な幅広い知識と俯瞰力を養いながら子供たちと共に学ぶ、そんな意識で日々の教育活動に取り組んでいます」と述べている。

WindowsからiPadへ、決め手は現場の声と「6つの視点」

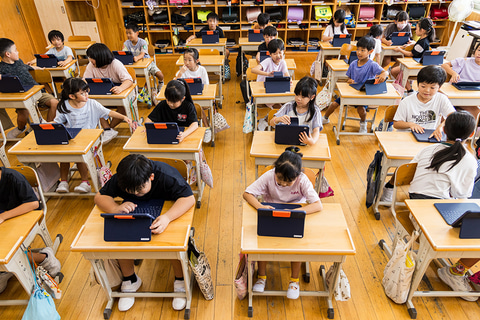

そんな下呂市であるが、GIGAスクール構想第2期では WindowsからiPadへ端末を切り替えた 。児童生徒・教員あわせて2,079台のiPadが導入され、2025年の2期より本格的な活用が始まっている。

そもそも下呂市が、GIGAスクール構想第1期でWindows端末を選択した背景には、コロナ禍の真っただ中であったことが大きい。当時は、オンライン授業の実施が喫緊の課題であり、教員がすでに使い慣れていたこと、パソコン教室の端末がWindowsで子供たちも操作に慣れていたこと、さらに調達のしやすさといった理由でWindowsが選ばれた。

この判断は当時の状況に即したものであり、結果として 下呂市のICT活用の普及を大きく後押しした 。中村教育長は「コロナ禍でのオンライン授業や個別最適な学びを通して、ICT活用は飛躍的に進みました」と振り返る。授業では、子供たちが互いの意見をリアルタイムで共有し、話し合いがより深まるようになったり、教員も児童生徒一人ひとりの考えを即座に把握しやすくなり、授業の進め方も変わった。また、下呂市は全国学力学習状況調査で、小中学校ともに全国平均を大きく上回る結果が見られ、不登校も減少傾向にある。こうした成果の背景にもICT活用が関与していると考えられる。

ただし、 ICT活用が進むにつれて「もっと学校外でも手軽に使いたい」「もっと子供たちに端末を使わせたい」という新たなニーズが出てきた 。下呂市立小坂中学校 教頭 古田哲也氏は「どうしてもノートパソコンを持ち運ぶには重さがあり、さっと使える手軽さには欠けていました。自然の中に入って写真を撮ったり、持ち帰って家でもすぐに出して使えるようにしたいと感じていました」と語る。

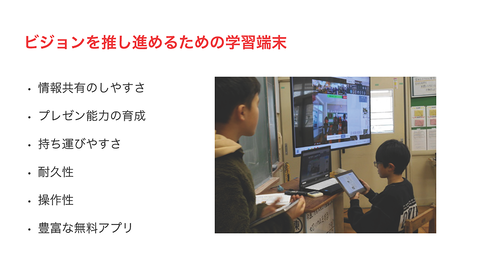

そこで、GIGAスクール構想第2期では、教育ビジョンの実現をさらに進めるため、教室内外を問わず、子供たちがより直感的に使えるツールを求めるようなった。端末選定プロセスは、トップダウンではなく現場の声を重視。2023年4月、教育長は校長会に「第2期の端末として何が最も望ましいか」を投げかけ、次の6つの視点から検討を重ねたという。

①情報共有のしやすさ

子供同士や先生と子供の間で、いかに円滑に情報を共有できるかを重視

②プレゼン能力の育成

1人1人が輝くためにアウトプットしやすいツールであること

③持ち運びやすさ

家庭や校外、放課後の活動など、学校外でも積極的に活用できること

④耐久性(故障の少なさ)

日常的に使う道具として故障しにくいこと

⑤操作性

子供が直感的に扱えて、教員にとっても負担にならないこと

⑥豊富な無料アプリの活用

費用負担を抑えつつ豊富なアプリが使用できること。特に、グローバル化に対応するための翻訳アプリは必須

これらの視点に基づき、各学校で議論が交わされた結果、最終的に「iPad」を推奨する提言がなされた。この背景には、一定数の教員らがすでにiPadの利用経験があったことも関係しているとのことだ。現場の教員たちの間で教育活動との親和性が認識されていたことが、この提言を強く後押ししたようだ。

なお、iPadの調達については、共同調達のスケールメリットを生かすことで、予算面では納得感が得られたという。

アウトプットが広がる!iPadで変わる下呂市の学び

iPadの導入によって、下呂市におけるこれからの学びはどのように変わっていくのだろうか。

長年のAppleユーザーである下呂市立竹原中学校の松田鉄平教諭は、iPadは下呂市が掲げる 「追求し続ける授業」を支えるツールになる と話す。

「iPadは、電子機器を使うこと自体が目的にならず、 必要なときにパッと取り出して使える 点が大きなメリットだと思います。写真や動画を撮るのも今より簡単ですし、 手書きも優れている ので子供のたちの活用が広がるでしょう」と松田教諭は語る。

具体的には、日々の学習はもちろん、 生徒のアウトプットや地域と連携する学習 にiPadを生かしたい考えだ。文化部の生徒によるデジタル作品の制作・発表、観光協会と連携した「フォトコンテスト」の開催や生徒による観光の企画・立案など地域の人に生徒がアウトプットしたものを見てもらう場を作っていきたいと話す。さらに、Apple純正アプリ「Clips」を活用した番組制作や英語教育への応用、バス通学時間の有効活用など多様な場面での活用を考えている。

古田氏は、「絵を描く子やゲームを作る子、探究学習やデータを分析して学ぶ子など、ノートパソコンでも同じことができますが、iPadは即時性に優れています。 子供たちの日常に寄り添う端末として活用し、そのうえで創造性を発揮できる学習につなげていきたい 」と語った。

iPad貸与式を経て、子供たちの手に

下呂市では夏休み明けに、各学校で「 iPad貸与式 」が行われ、子供たちの手にiPadが渡された。こうした学習用端末の貸与式はiPadに限らず、近年は多くの自治体や学校で取り入れられている。GIGA第1期では、子供たちの使い方による故障が少なくなかったが、貸与式を得て端末を渡すことで子供たちの中に「自分の文房具」としての意識が高まり、大切に扱うようになっていくというのだ。

一方で、iPad自体は故障が少ない端末でもある。下呂市では、検討段階でiPadの故障率についても調査を行っており、その頑丈さが選定理由のひとつになったという。

子供たちは、iPad貸与式で端末の扱い方を改めて確認した後、担任の先生から自分のiPadを受け取った。端末が変わることは、すでに4月の段階で保護者にも通知されており、子供たちはこの日を楽しみにしていたようだ。

OSの変更に対する教員の不安もゼロではないが、古田氏は「不安もあるが、教員も子供と一緒に学んでいく姿勢が大事。教員研修で可能性を提示しながら、不安を減らしていきたい」と語った。

下呂市の端末刷新は、単なるOSの切り替えではなく、子供たちの学びを広げ、教育の質を高める新たな挑戦である。その歩みはまだ始まったばかりだが、これまでに築いた基盤を生かしつつ、子供たちの創造性や主体性を引き出す学びへと発展していくことを期待したい。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)