ニュース

効果的な漢字学習を小学生に調査、東京学芸大学とモノグサが学習アプリ・紙・教員の役割を比較

2025年9月29日 15:00

学習アプリ「Monoxer」を提供するモノグサ株式会社は、国立大学法人東京学芸大学と共同で、Monoxerを導入している小学校に通う児童を対象に、漢字の学習方法(先生の説明・学習アプリ・紙のドリル)に関する調査を実施した。

同調査は、東京学芸大学 教授の高橋 純氏と同大学 准教授の登本洋子氏が提示した「漢字学習において必要な学習項目」に基づき、どの学習方法が最も役に立ったかを児童に調査。9月28日に開催された「日本教育工学会(JSET)2025年秋季全国大会」で、研究成果(講演論文集の347~348ページ)として発表されている。

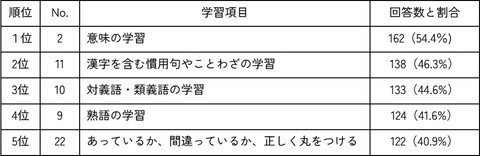

「先生の説明」が最も役立つと感じた学習項目は、「意味の学習」(54.4%)が最多で、「漢字を含む慣用句やことわざの学習」(46.3%)も高く評価されている。漢字を形だけでなく、文脈と結びつけて理解する場合や背景や由来について教員の説明が加わることで、理解をより深める助けになったと推測されるという。

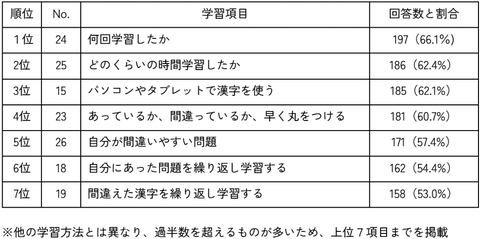

一方で、Monoxerを利用した学習では、「何回学習したか」「どのくらいの時間学習したか」といった学習管理のほか、「合っているか、間違っているか、早く丸を付ける」「自分が間違いやすい問題」といった正誤認識の点が評価された。

「自分に合った問題を繰り返し学習する」や「間違えた漢字を繰り返し学習する」という項目も支持されており、個々の弱点に即した反復が、記憶の定着に効果的であることを児童自身が実感していることがうかがえる。

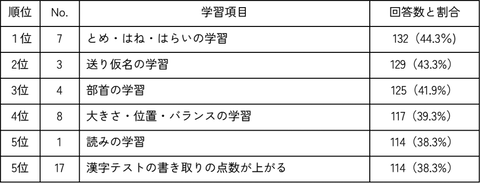

紙のドリルでは、「とめ・はね・はらいの学習」(44.3%)が最多で、次いで「送り仮名の学習」(43.3%)や「部首の学習」(41.9%)が支持されている。総じて、紙のドリルは、正しい筆順や書き方を丁寧に練習できる点や、手を使って繰り返し練習することで「基本技能を強化する学習法」として高い効果を発揮していることがわかった。

登本教授は、同調査で学習方法の役割分担が明確になったと述べた。意味や用法の理解には教員の説明、学習管理や反復学習にはアプリ、書写や文字構造の理解には紙教材が有効だという。高橋教授も、児童が自分に合った学習法を選択している点に注目し、デジタル学習の浸透を指摘した。

モノグサ代表取締役 CEOの竹内孝太朗氏は、教育DXの議論では「デジタル」か「アナログ」かと二項対立的に語られるケースがあるが、児童の特性や学習目的に応じてデジタルとアナログを適切に組み合わせる重要性を強調している。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)