コラム

アフリカの教室から見える教育の原点、グローバル化・多様性の日常から考える

—ナイロビ日本人学校 学びの現場ノート①

2025年9月3日 06:30

2025年4月。私は、ケニア共和国の首都ナイロビにある「ナイロビ日本人学校」に赴任しました。ここでは、日本の学習指導要領に基づいた授業が行われており、日本の子供たちと同じ教科書を使い、日本の子供たちと同じように国語・算数・理科・社会などを学びます。

一方で、日本人学校ならではの「アフリカの空気」と「多様性に満ちた教育現場」が存在します。この寄稿では、そんなナイロビの教育現場を日本の皆さんにお伝えしながら、教育の本質について一緒に考えていきたいと思っています。

グローバル化と格差が同居する教室の風景

アフリカの教育には、かつての宗主国であるイギリスの教育文化の影響が色濃く残っています。ケニアは1963年にイギリスから独立しましたが、公用語として英語が使われ、学校制度やカリキュラムにはイギリス的な特徴が多く見られます。

たとえば、多くの学校で制服が導入されていたり(ただし、日本の制服のような物では無く、運動着に近いラフなスタイルがほとんど)、朝の朝礼では整列・点呼が行われたりといった、形式的な側面があります。また、教育内容も英語・数学・理科に重点が置かれ、試験重視の傾向が強く見られます。

さらに、グローバル化の進展も教育に影響を与えています。中等教育の段階でイギリス式のIGCSE(国際中等教育修了証明)を採用する学校も増えており、海外の大学進学を見据えた教育も盛んです。

しかし、経済格差がそのまま教育格差に直結している現実があります。経済的に余裕のある家庭の子供たちは、学費の高い私立学校や、より質の高い教育が受けられるインターナショナルスクールに通っています。そこでは最新のICT機器や少人数教育、多様な国籍の教員陣など、教育環境が格段に整備されています。

ケニアの一般的な公立学校は、教室が過密で教材も不足しがちです。同じ都市に住みながら、子供たちの学びの環境は大きく異なっているのです。

ナイロビ日本人学校で取り組むユニークな学び

ナイロビ日本人学校では、日本の教育の質を維持しながらも、現地の教育環境や文化的背景を活かした多様な取り組みが行われています。

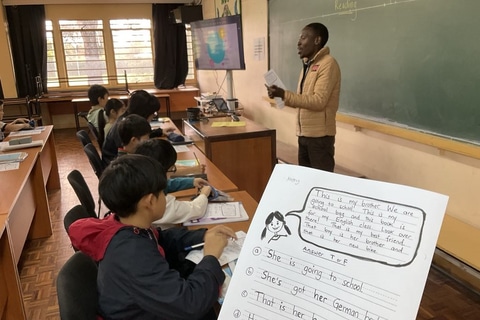

その一つが、現地の教員による「English Time」です。毎朝20分間、英語を母語とする現地の先生たちを中心に、授業が展開されています。この時間は習熟度別に3クラスに分かれており、ビギナークラスは英語でゲームをしたり、会話を楽しんだりします。インターミディエートクラスは、フォニックスや文法を中心に、実際のお店で活用できる英会話表現を楽しんでいます。

アドバンスクラスは、現地の英語教員から出される話題を中心にディベート形式で英会話を行っています。英語を「学ぶ」のではなく、“英語で遊ぶ・話す・表現する”というアプローチは、子供たちにとって非常に自然で、楽しい時間になっています。

また、美術の授業でも現地教員がオールイングリッシュで指導しています。初めは戸惑っていた子供たちも、次第に慣れ、身振り手振りを交えて積極的に参加するようになりました。英語が得意でなくても、「伝えたい」という思いがあれば十分に通じる。それを肌で感じられる環境がここにはあります。

異文化と出会い、呼吸するように多様性を受け入れる

日本ではなかなか経験できない多文化環境も、ナイロビ日本人学校の大きな魅力です。生徒たちは、日本語だけでなく、英語や現地語(スワヒリ語)にも日常的に触れています。現地の行事や祝祭日、あるいは日常生活の中でも異文化と接することが自然に行われ、子供たちはそれをまるで呼吸するように受け入れています。

たとえば、地域の学校や日本人会と合同で行われる大運動会や、現地の水道局や博物館へ出かける校外学習などは、日本では得がたい貴重な体験となっています。こうした活動を通して、子供たちは「 自分とは違う誰か 」「 日本とは違う何か 」と出会い、驚き、共感しながら、 国際理解や寛容の心 を育んでいます。

教育の根幹は「文化をつなぐこと」と「他者理解」

私たちはつい、「どちらが優れているか」「どちらが進んでいるか」といった視点で教育を比較しがちです。しかし実際に現地で子供たちや先生たちと関わっていると、教育とはむしろ「 文化をつなぐこと 」であり、「 学びを通じて互いを理解すること 」なのだと強く感じます。

日本人学校の教室にいても、窓の外にはアフリカの大地が広がっています。車の横断よりも優先される牛群れを見たり、校庭にサルやカンムリヅルの姿をみかけたりする、そんな非日常のような日常の中で、子供たちは今日も机に向かい、鉛筆を走らせています。そこには、 「どこであっても、学ぶ子供たちのまなざしは美しい」という真理が存在しているように思います 。

次回は、「なぜアフリカの子供たちは、あれほど学びたがるのか?」をテーマに、ケニアの現地校に通う子供たちや家庭の様子についてご紹介します。教育を受けたくても受けられない現実、そしてそれでも学び続けようとする強い想いを追いかけます。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)