トピック

生成AIがもたらす学びの変容とは?若狭高校がめざすCopilot活用の方向性

――【前編】福井県立若狭高等学校・渡邉久暢氏インタビュー

- 提供:

- 日本マイクロソフト株式会社

2025年9月17日 06:30

教育現場の様々な場面や用途で活用がひろがるMicrosoft Copilot。教材作成や業務効率化にとどまらず、どのように生徒の思考力や人格形成に資するのかが問われている。

こうした中、課題研究を中心とした探究学習において全国的にも高い実績を誇る福井県立若狭高等学校が、2025年度よりCopilotの活用を本格的にスタート。生成AIをどのように教育に位置づけ、どのような活用を目指しているのか、同校の渡邉久暢校長に話を聞いた。

異質との対話と問う力 生成AIがもたらす学びの変容

──若狭高等学校(以下、若狭高校)では、どのような生徒の育成を目指しているのかを教えてください。

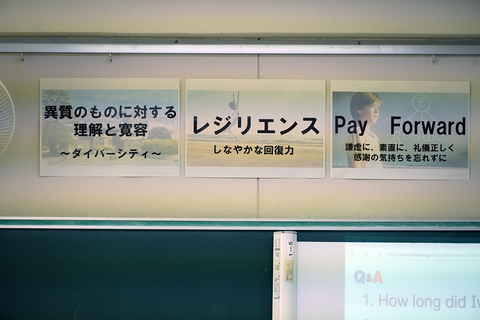

本校では、「異質のものに対する理解と寛容の精神を養い、教養豊かな社会人の育成を目指す」という教育目標を掲げています。この“異質のものに対する理解と寛容”という言葉を聞いてどのようなイメージをもたれるでしょうか。多くの方は「多様性を受容する」、つまり「みんな違ってみんないい」というような意味で捉えられることが多いかもしれませんが、私は、それだけではお互いが無関心になり、より良いものを目指す形にならないと考えています。

真に重要なのは、 他者との違いに向き合い、その違いを通して自分自身を問い直し、更新していくこと です。つまり、相互に影響を与え合いながら、学びを深めていく姿勢が求められます。生徒たちには、自分と異なる人やモノ、価値観に出会い、それをきっかけに視野を広げ、思考を深めていってほしい。そうした学びこそが、若狭高校が目指す教育のあり方です。

私は国語の教師として、「自分と他者は根本的に異なる存在である」との認識を出発点に据えてきました。そして、その視点を生徒と共有しながら、互いの違いを学びの力へと変えていく授業を心がけていました。たとえば、小説の登場人物に対して、ある生徒は「良い人」だと感じ、別の生徒は「嫌な人」と受け取ることがあります。同じ文章を読んでいても、受け止め方は一人ひとり異なります。その違いに出会ったときこそ、「なぜ私はそう感じたのか」「なぜ相手は違う読みをしたのか」と問い直す機会になります。そうした問いの積み重ねが、思考を深め、価値観を見つめ直し、自分自身を言葉で捉え直すきっかけになります。

生徒たちが、他者との違いに気づき、違いを尊重しながら対話を重ねていく中で、少しずつ自己理解を深めていく。その過程こそが、人格の形成につながる学びなのだと、私は考えています。だからこそ、 異質なものとの出会いには、学びの本質が宿っている。 その出会いを恐れず、対話と内省を通じて学びを深めることこそが、本校の教育の根幹であり、生徒とともに育みたいと願っている価値なのです。

このように、他者や異なる価値観との出会いが学びの核であるとすれば、Copilotとの対話もまた「異質なものとの出会い」であると捉えることができます。若狭高校では、Copilotの活用はまだ始まったばかりですが、生徒たちがその対話を通じて思考を揺さぶられ、自らを見つめ直す機会となることを期待しています。

とりわけ重要なのは、 「何を問うか」 です。問いの質はそのまま思考の深まりに直結し、やがて自己理解や人格形成にも関わってきます。Copilotとのやり取りは、単なる情報取得の手段ではなく、 問いを再構成し、学びの回路をひらく“触媒”として機能し得るもの です。だからこそ、生徒がよりよい問いを立てられるよう、Copilotの活用をどのように設計し、どのように支援するか――そこにこそ、教師の新たな役割があると私は考えています。

生成AIを学びに生かすポイント うまく使えない経験こそ学び

──学校現場では、生成AIを活用することで「生徒が自分で考えなくなるのではないか」といった懸念の声もあります。こうした意見について、どのようにお考えでしょうか?

新しい技術に対して否定的な声が上がるのは、どの時代にも見られる現象です。かつては「ワープロで楽をせず手書きにすべきだ」と言われたこともありましたし、タブレット学習の導入期には「検索サイトに頼るべきではない」という意見もありました。生成AIに対する反応も、こうした過渡期特有の現象として受け止めるべきものであり、教育現場に受け入れられるのも時間の問題だと考えています。私自身、生成AIに対して過度な恐れや拒否感を抱いているわけではありません。ただ、AIを「学習効率化のための業務支援ツール」としてのみ捉える風潮には、慎重であるべきだと感じています。

本来、「学び」とはスピードや効率を追い求める“作業”ではありません。むしろ、失敗や葛藤を含んだ過程の中で、「ぐーっと」考え抜くような時間こそが、思索を深め、自己と向き合う営みにつながっていく。そこに、学ぶことの本当の価値があると私は考えています。

その点で、 生成AIの持つ「何度でも試行錯誤できる」という特性は、むしろ学びに適している と捉えています。生成AIはたしかに、どんな問いにも答えを返してくれますが、その答えの質は問いの質によって大きく左右されます。良質な問いを立てるためには、一定の知識や語彙力、構造化する力といった学びの土台が必要です。子どもたちが期待したような答えを得られないのは、そうした言語化の力がまだ育成の途上にあるからであり、むしろ自然なことです。大切なのは、その「うまくいかない経験」を通じて、問いを見直したり、自らの考えを再構成したりする営みにつなげていくことです。そこにこそ、生成AIを学びに生かす本質があるのではないかと考えています。

一方で、生成AIの導入に際して、教師が戸惑いを覚える場面があることも理解しています。たとえば文章作成の場面で、生徒がCopilotとの対話を重ねながら内容を深めていく様子を見て、「これは果たして、生徒自身の言葉と言えるのか」と悩むこともあるかもしれません。けれども、最終的にその文章に、生徒の思考や価値観、経験がしっかりと表れているのであれば、それは確かに「自分が書いた」と言えるものだと、私は受け止めています。教師の役割は、生成AIを前提とした新しい学びの時代においても、本質的には変わりません。 生徒がAIに問いを投げかけ、自らの思考を深めていけるように、その言語化を支援し、内省を促す――。 そうした営みを根気強く支えていくことこそ、これからの教師に求められる役割だと考えています。

教師が生成AIを活用するためにもっとも大切な力とは?

──先生方が生成AIを活用することについて、どのような利点があるとお考えですか? また、どのように活用するのが有意義だと思われますか?

一般的によく言われているのは、メールや日報といった校務の場面で、生成AIを業務効率化の手段として活用する方法です。たしかに、こうした場面では時間短縮の効果があり、有用だといえるでしょう。

一方で、教材研究や授業デザインといった場面では、効率化とは異なる価値が見えてきます。私が生成AIの本質的な利点と捉えているのは、 「揺らぎのある情報」を提供してくれること です。つまり、必ずしも正解ではない、曖昧さや多様な視点を含んだ応答が返ってくる。その情報に教師がどう向き合うかによって、思考の更新が促されるのです。

たとえば、Copilotに授業案を入力すると、複数の提案や代替案が返ってきます。これを受けて、「自分の目指す授業は何なのか」「この発問、学習活動、単元設計でよいのか」などと問い直すことで、自らの授業観を見つめ直す機会が生まれます。さらに、「もっと厳しく評価して」と入力すれば、より鋭い視点からのフィードバックも得られ、そのやり取り自体が、教師自身のブラッシュアップにつながります。

教師が生成AIとの対話を通じて、自らの教育観や授業観を問い直すこと。 そこにこそ、効率化とは異なる、生成AIの教育的な活用価値があると私は考えています。

また、評価においても、Copilotを活用してルーブリックを作成することが可能となり、これは校務効率化の一環として有用です。たしかに、形式的なルーブリックであれば、短時間で作成できます。

しかし私自身は、評価とは単に基準に沿って点数をつけるためのものではなく、生徒が自己評価を通じて成長の手がかりを見出すためのプロセスであると捉えています。さらに教師にとっても評価は、生徒一人ひとりの強みや課題を把握し、どのように関わるべきかを探る大切な機会です。

こうした観点に立てば、Copilotに限らず、生成AIが作成するルーブリックは、どうしても汎用的なものにとどまりがちです。特に探究学習のように、長期的かつ個別性の高い学びにおいては、生徒ごとに評価の軸や着眼点が異なるため、一律の指標では十分に対応できません。

だからこそ、生成AIで作成したルーブリックをそのまま用いるのではなく、生徒とともに評価の観点を確認し合い、自己評価を通して内省を促すような運用の工夫が求められます。

さらに今後は、生徒自身がCopilotを活用し、自らの評価基準を言語化するような実践も広がっていくかもしれません。たとえば、「先生はこの視点を大切にしていた」「私はここに価値を置いて取り組んだ」といった意識をもとに、AIと対話を重ねてルーブリックを作成し、それを参照しながらレポートにまとめていく――そうした姿も十分に想定されます。

とはいえ、どのようなツールを使うにせよ、「なぜ評価するのか」「何を評価するのか」といった本質的な問いを見失ってはなりません。授業や学びのどこに注目し、何を見るかという視点は、教師自身の知識と経験に根ざしています。そして、その視点をAIに反映させるには、教師がそれを明確に言語化できなければ、適切なプロンプトを与えることもできません。

つまり、生成AIを教育において真に意味あるものとして活用するためには、 教師自身が“言葉の力”を備えていることが、何より重要 なのです。( 後編につづく )

▶ 教職員研修の資料として

▶ 校内での共有・実践のヒントに

▶ 教育改革を進めるための議論の土台に

生成AIの価値を再発見し、同僚性と探究の広がりを生むヒントとして、ぜひご活用ください。📥 無料冊子をダウンロードする

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)