【連載】EducAItion Times

親子で防災学習、ChatGPT「学習モード」で考えを深め、Minecraftでアイデアを表現

2025年8月29日 06:30

「お父さん、もし学校にいるときに大きな地震が来たらどうすればいいの?」

夏休みに入ったある日、ニュースで地震の映像を見ていた息子(小6)が不安そうに聞いてきました。

そこで単に「避難訓練で習ったでしょ」と答えるのではなくて、息子と一緒に防災について深く考えてみようと提案。 ChatGPTの「学習モード」 やメタバースなどの最新テクノロジーを活用し、防災教育学習をやってみました。

日本では地震をはじめとする自然災害が絶えません。どうすれば子供に防災の大切さを楽しく学んでもらえるか。そんな思いから始まった親子プロジェクトの体験記をお届けします。

第1フェーズ:疑問の発見と調査、ChatGPT学習モードで疑問を広げる

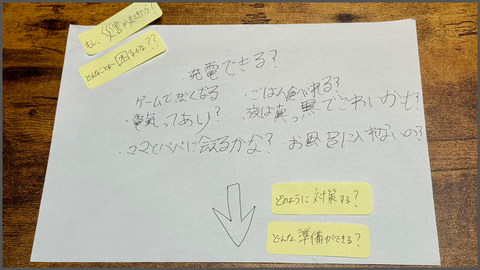

まず、息子と一緒に身近な災害リスクについて話し合いました。「学校から家までの道で危険な場所は?」「停電になったら何が困る?」などの問いかけを通して、息子自身の視点で「困りごとリスト」を作成していきました。

最初は順調に5個ほど書き出していたのですが、途中で手が止まってしまいます。気にはなっているけれど、「何が困るかをリストにして」と言われると、実は大人でもすぐには出てこないことがあります。そこで、少し視野を広げるヒントとして2025年7月に登場した ChatGPTの「学習モード」 を活用しました。

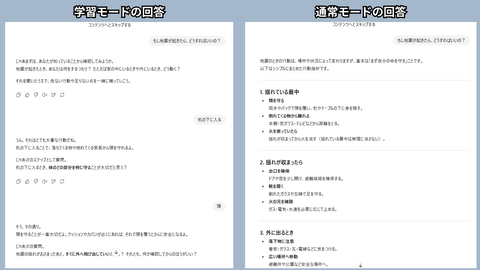

学習モードは、 すぐに答えを提示するのではなく、質問や確認を繰り返しながら、段階的に理解を深められるようサポートしてくれる機能 です。下記の画像の手順(①→②→③)で設定できます。

インタラクティブ学習:問いかけやヒントで自ら考える力を引き出す

段階的解説:重要なつながりを示し、適切な文脈で情報を整理

パーソナライズ:スキルや過去の履歴に合わせたレッスン調整

理解度チェック:クイズや質問で進捗と定着度を確認

柔軟な切替:会話中に学習モードを簡単にオン・オフ可能

さらに、通常モードと学習モードでは回答の進め方が異なります。通常モードはシンプルに情報を提示するのに対し、学習モードは会話を通じて理解を深める構成になっています。

この学習モードを使用し「もし、地震が起きた時にどんなことが起こるの?」というところから考えを息子と一緒に深めていきました。

〜 おすすめプロンプト例 〜

・私は〇〇に住んでいます。もし地震が自分の町で起こったら、どんなことが起きる?

・地震が起きたとき、家の中でいちばん危ない場所ってどこ?

・地震と津波ってどう関係してるの?

・世界でいちばん地震が多い国はどこ?理由も知りたい!

ここまでご紹介したように、具体的にChatGPTに聞いてみても良いですが、学習モードの魅力は下記にあるように「防災について学びたいです」ぐらいのかなり漠然とした内容からでも深掘りしてくれます。

息子の関心は広がり、「避難所で知らない人たちと過ごすことが不安」「エレベーターに乗ってるときに地震が来たらどうする?」など、 より具体的で本質的な疑問が次々と出てきます 。これらの質問を一つずつChatGPTに入力すると、気象庁のガイドラインや消防庁の指針、実際の被災事例など、信頼できる情報に基づいた総合的な回答が返ってきました。

難しい内容も沢山ありましたが、プロンプトで《小学生でも分かりやすいように説明して》と指示し、息子はそれらを読みながら、「こんなにいろんなことを考えなきゃいけないんだね」と真剣な表情でつぶやいていました。

このフェーズを通じて、防災に関する多くの知識を得ることができましたが、息子にとって文字だけではイメージを掴みにくい部分もあったようです。

そこで次のステップとして、学んだことを「見える形」にする第2フェーズ(アイデアの可視化)、さらに自分の手で形にする第3フェーズ(防災都市を建設)、そして現実に近い世界を体験する第4フェーズ(メタバースで防災体験)へとつなげていくことにしました。

第2フェーズ:アイデアの可視化、ChatGPTの画像生成でカタチにする!

調査で得た知識をもとに、「こんな街だったら安全で安心」というアイデアを形にしていきました。「津波避難タワーが公園の遊具と一体化していて、普段は遊べるけどいざというときはすぐ避難できる」「地震センサーと連動して安全な場所を光って教えてくれる標識」「避難所にゲームコーナーがあって、怖い思いをした子供が元気になれる場所」など、子供ならではの自由な発想が飛び出しました。

これらのアイデアを、 ChatGPTの画像生成機能を使って絵にします 。まず、ChatGPTに考えたアイデアを入力していき、アイデアが出し終わったら最後に《Minecraftで防災都市を作ります。これまでの話をもとに、防災都市のイメージ画像を作ってください。》とChatGPTに入力します。

すると、防災都市のイメージ画像が生成され息子は「本当に僕の考えたものが絵になった!」と大喜びしました。このあとMinecraftで実際に建物を作るので、そのことをプロンプトに書いておくと、よりMinecraftらしいイメージ画像ができあがります。

第3フェーズ:マインクラフトで防災都市を建設

プロジェクトの集大成として、 設計したアイデアをMinecraftで実際に建設しました 。息子にとって馴染みのあるゲームですが、今回は「防災都市の設計者」として真剣に取り組みます。

避難場所の配置について「ここだと津波のときに危険かも」「もう少し学校に近い場所がいい」など、息子なりに考えながら進めていきます。特に印象的だったのは、「車椅子の人も通れるように道を広くする」「夜でも分かりやすいように光る石で道しるべを作る」など、バリアフリーや視認性まで配慮していたことです。

約1週間かけて「みんなが安心して暮らせる街」が完成しました。息子は友達に見せるため、スクリーンショットを撮影し、興奮しながら説明していました。

第4フェーズ:メタバースで災害を疑似体験、より現実的に考える

Minecraftでの防災都市建設が完了した後、さらにリアルな防災体験をするため、30年前の神戸の街にタイムスリップして防災訓練の体験を行う防災教育プラットフォームで、 実際の災害を基にしたリアルな世界を体験する ことにしました。

阪神・淡路大震災を知ろう 防災メタバース タイムスリップ編

最初に驚いたのは、この防災メタバースが フォートナイトの世界上で作られている ことでした。フォートナイトといえば銃で撃ち合うバトルロワイヤルゲームというイメージが強かったため、まさか防災教育に活用されているとは想像もしていませんでした。しかし実際に体験してみると、フォートナイトの高いグラフィック技術と操作性が、非常にリアルで分かりやすい防災シミュレーションを可能にしていることが分かりました。

息子は最初、Minecraftとは全く異なるリアルな映像表現に圧倒されていました。「これが本当に神戸で起きたことなんだね」と、災害の実際の様子を目の当たりにして、防災の重要性をより深く理解したようです。

メタバース内では、地震発生時の建物の倒壊や避難経路の確保、救助活動の様子などを 疑似体験 できます。息子は「Minecraftで考えた避難経路が、実際にはここで詰まってしまう」「もっと頑丈な建物が必要だった」など、 自分が設計した防災都市との違いを発見し、より現実的な視点で防災を考えるようになりました。

一緒に考えるプロセスにこそ価値あり

このプロジェクトを通じて、息子に大きな変化が見られました。以前は避難訓練を「面倒なもの」と感じていたのが、今では「なぜこの動きが必要なのか」を理解し、積極的に参加するようになりました。

また、「どんな質問をすればChatGPTからより良い回答を得られるか」を考えるようになり、 情報を整理して解釈する力 も向上しました。 抽象的なアイデアを具体的な形で表現し、他者に分かりやすく説明する能力 も大きく伸びたと感じています。

最も大切だったのは「一緒に考える」こと。 このプロジェクトを振り返って感じるのは、AIを使って知ることができた情報よりも、親子で一緒に防災について話し合い、考えようとしたプロセスこそが最も価値のあるものだったということです。

子供は「やらされ感」があると、どんなに優れた教材やツールがあっても真剣に向き合うことができません。今回、息子が最後まで積極的に取り組めたのは、 彼自身の疑問から始まり、一緒に考え、一緒に調べ、一緒に作り上げていく過程があったから だと思います。

AIは確かに強力なツールですが、それ以上に大切なのは「なぜこれを学ぶのか」「何のために調べるのか」を子供と共有し、一緒に探究していく姿勢なのかもしれません。

AI技術の発達により、私たちの学習スタイルは大きく変わろうとしています。しかし、どんなに技術が進歩しても、親子で一緒に学び合う時間の価値は変わることがないでしょう。

9月1日は防災の日。ぜひ、親子で一緒にこれからの防災体験をしてみて下さい。

教育や育児に役立つ生成AIの情報や活用方法をお届けするお勧め連載!過去の好評記事もあわせてチェックしてみてください。

▶ バックナンバーはこちらから

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)