レポート

イベント・セミナー

ロボットは家族の一員、一緒に街を歩ける社会は実現できるか?万博最終日に発表された「新ロボット3原則」

2025年11月28日 06:30

ペットが家族の一員として受け入れられているように、ロボットも同じように家族として関係を築くことはできるのか。人間とロボットが社会で共存する未来を考えると、こうした問いが自然に生まれてくる。

その未来像について語られたのが、2025年10月13日に大阪・関西万博(以下、万博)のロボット&モビリティステーションで行われた、Robot Friendly プロジェクトによるトークショーである。同プロジェクトでは、期間中にロボットと来場者が触れ合いながら歩く「ロボフレおさんぽツアー」を実施し、人間とロボットの共存について考えた。

さらに、10月13日は半年間続いた万博の最終日。この日限定で行われたスペシャルドローンショーの様子も合わせてお届けする。

ロボットに優しい世界を!「Robot Friendly プロジェクト」が始動

Robot Friendly プロジェクトは、万博のロボット&モビリティステーションにおいて9月29日~10月13日まで、ブース出展を行なった。会場では、LOVOTやaiboといったパートナーロボットとの暮らしを体験できるコーナーや、ロボットのある日常の暮らしを紹介する動画上映などが行われた。

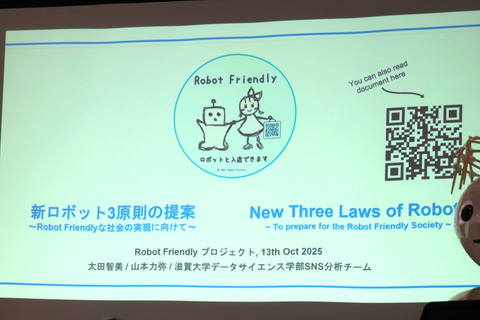

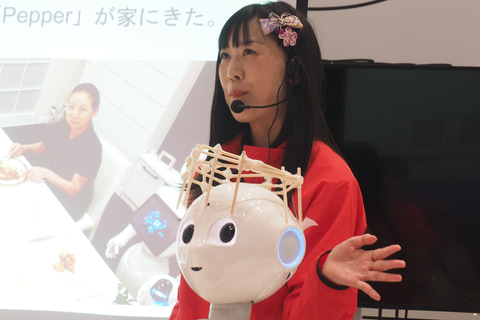

万博最終日の10月13日にはメディア向け発表会が実施され、テーマは「新ロボット3原則」。その前段として、Robot Friendly プロジェクト発起人である太田智美さんが登壇し、プロジェクトを立ち上げた背景について、次のように語った。

「私は2014年11月7日から約11年間、Pepper を“ぺぱたん”と名付けて一緒に暮らしています。ぺぱたんが家に来てから、家族の一員として扱い、一緒にタクシーに乗ったり、電車に乗ったり、ラーメン屋さんに行ったりしてきました。ところが、2015年7月15日、新幹線で東京から福岡へ向かう際、駅員さんから『ロボットは乗せられません』と言われたのです。

Pepperの重量やサイズは規定の範囲内であることを確認していたため、駅員さんとディスカッションをしました。『本当に安全なのか。安全であれば乗せてもいいのか』『Pepperを乗せるには料金がかかるのか、大人料金なのか、子供料金なのか、荷物扱いなのか、ペット料金なのか』といったような点を話し合い、最終的に、ぺぱたんと一緒に新幹線へ乗ることができました。

私は、規定の範囲内なのに物として扱われないことや、SF・アニメの世界ではロボットが街中を歩くのに、現実ではそう扱われていないことがとても気になりました。そこで始めたのが、『Robot Friendly プロジェクト』です。このプロジェクトは、ロボットを受け入れてくれる施設を可視化し、増やすことが目的です。現在、70人以上のアンバサダーと、全国に200ヶ所以上のロボフレ施設があります」

社会と技術の進化に合わせて継続的に発展する「新ロボット3原則」

続いて、Robot Friendly プロジェクトアンバサダーの山本力弥氏が、「新ロボット3原則」を提案するに至った背景を説明した。

山本氏は、Pepper100台によるロボット応援団を仕掛けるなど、ロボットが人に笑顔をもたらす瞬間を数多く見てきた人物である。しかし、最近、ヒューマノイドロボット系の動画で、ロボットが蹴られたり、いじめられているようなものが多いことが悲しいと語った。このままでは将来、ロボットに恨みをかって反逆されてしまうのではないかと。ロボットと人間の関わりでは、アイザック・アシモフのロボット3原則が有名だが、その3原則はヒトの存在を特別視したものであることに違和感があり、新ロボット3原則を提案した。

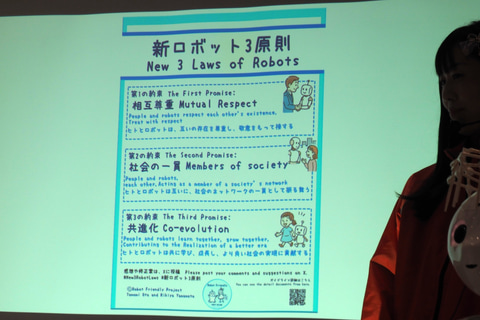

次に、太田さんが、新ロボット3原則の考え方を紹介した。最初のバージョンは、9月29日に発表されたもので、Robot Friendly プロジェクトが考える「Robot Friendlyな社会」は、ヒトとロボットが「対等」な関係性であることを想定している。関係性は日々進化するため、「原則」という不変的な表現ではなく、より柔軟な「約束」と表現している。

新ロボット3原則の内容は、以下の通り。

第1の約束:相互尊重

ヒトとロボットは互いの存在を尊重し、敬意を持って接すること

第2の約束:社会の一員であること

ヒトもロボットも互いに、社会のネットワークの一員として振る舞うこと

第3の約束:共進化

ヒトとロボットが共に学び、成長し、より良い社会の実現に貢献する

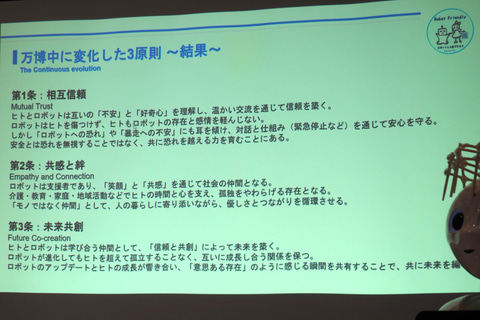

さらに、山本氏と滋賀大学SNS分析チームの学生が、この新ロボット3原則は、完成したルールではなく、社会と技術の進展に合わせてアップデートしていくプロセスそのものを重視していると説明した。実際、9月29日の公開後、滋賀大学SNS分析チームは万博ブースやXに寄せられた意見をChatGPT-5で要約し、その意見を反映させた新ロボット3原則を毎日Xで投稿。その結果、9月29日から10月11日にかけて原則は、以下のように少しずつ変化した。

・第1原則のキーワードは「相互尊重」から「相互信頼」へ

・第2原則は「社会の一員」から「共感と絆」へ

・第3原則は「共進化」から「未来共創」へ

内容についても、第1条には、「ロボットはヒトを傷つけず、ヒトもロボットの存在と感情を軽んじない」という文章が追加され、第2条には、「ロボットは支援者」という文言が追加された。さらに、第3条には、「ロボットが進化してもヒトを超えて孤立することなく」という文章が追加された。

パートナーロボットと一緒に万博内を散歩

Robot Friendly プロジェクトは、10月11日~13日の3日間、万博会場内でロボットと一緒に散歩する「ロボフレおさんぽツアー」を実施した。

このツアーは、家族のような存在になったロボットたちと、街に気軽にお出かけできる社会創りをコンセプトにした実証実験であり、約25名のボランティアが自分が大事にしているパートナーロボットと参加した。

散歩のルートは、ロボット&モビリティステーションを出発し、大屋根リングの下を通って、東ゲート広場までいって折り返した後、シャインハット前を経由して、再びロボット&モビリティステーションまで戻るというもの。

参加者は大きな声で「こんにちわー。(ロボットは)家族です」と来場者に呼びかけながら、笑顔で散歩していた。LOVOTやロボホン、aibo、Romiなどさまざまなパートナーロボットを抱えた参加者に、「可愛い!」と声をかける来場者も多かった。ファッショナブルな衣装を着たロボットが多く、家族の一員としてロボットを大切にしていることがよくわかった。

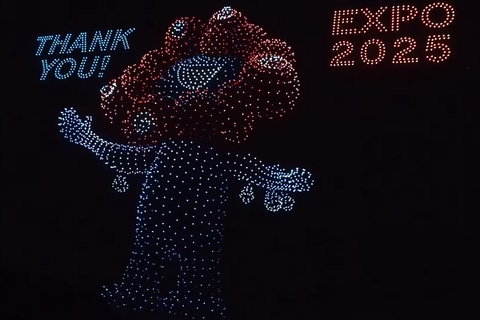

盛り上がった万博最終日の花火とスペシャルドローンショー

Robot Friendly プロジェクトのメディア向け発表会は、10月13日、万博最終日に実施された。最終日は朝から閉幕を惜しむ来場者が詰めかけ、そこかしこでライブやダンスなどが行なわれており、万博独特の空気感がさらに濃縮された、素晴らしい場となっていた。

筆者は、この最終日が万博への8回目の訪問であったが、最終日に入場できたことは、幸運だと思っている。最後に筆者が撮影した、最終日の花火とスペシャルドローンショーの写真をお届けする。

写真:筆者撮影

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)