レポート

トピック

九州初!福岡教育大学附属3校に「フューチャークラスルーム」導入 教育研究と実践の拠点に

2025年9月22日 06:30

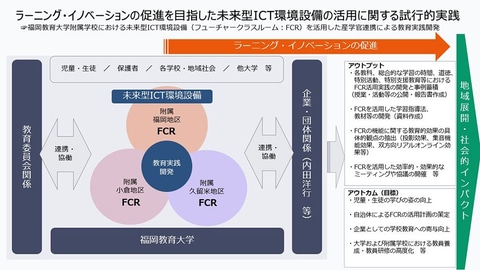

福岡教育大学附属の3つの小・中学校に、内田洋行の未来型ICT学習環境「フューチャークラスルーム」が2025年度から導入され、9月3日には両者による包括事業連携協定締結式が行われた。「ネクストGIGA」を見据え、ICTを活用した先進的な実践事例の創出、教育効果の検証等を通して、学びのイノベーションの促進を目指す。

■九州初!ICTと空間デザインが融合した「未来の教室」

■特別活動でお店を投影、没入感を高める美術の授業~広がる活用シーン

■未来の授業を体感! フューチャークラスルーム体験レポート

■「明治以来の教室」を変革する、産学連携の挑戦

■「新たな学習指導方法の開発と実践」を目指して

九州初!ICTと空間デザインが融合した「未来の教室」

「 フューチャークラスルーム 」(以下、FCR)は、内田洋行がデザインした、最先端のICTとフレキシブルな学習環境を備えた「未来の学習空間」だ。同社は2008年よりインテルとの「1人1台PC」の実証実験を経て、全国に展開、現在では全国1,000校を超える小中高・大学に導入されている。九州地方の小中学校への導入は、今回の 福岡教育大学附属校が初の事例 となり、新たな学習指導法や教材開発、さらには教育効果を検証し、ラーニング・イノベーションの促進を図ることが目的となる。

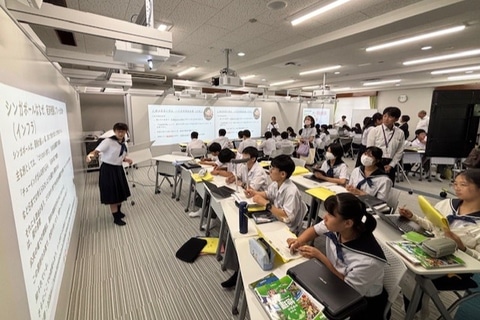

福岡教育大学附属校は2025年度より、福岡、久留米、小倉の3拠点の小・中学校に、FCRを導入した。教室のサイズは福岡がもっとも大きく、スクリーンやプロジェクターの数が他校より多くなっているが、基本的な構成は3拠点とも共通だ。以下は、FCRに構成される機材である。

①ICT空間構築によるマルチ投影環境と大型ホワイトボード

ICT空間構築ユニット「Smart InFill」で、天吊・超短焦点プロジェクターによる マルチ投影環境 を整備。福岡の教室では、縦2メートル横10メートル、縦2メートル横6メートルのスクリーンがL字型に配置され、 大型ホワイトボード として、書いたり磁石を貼ったりもできる。

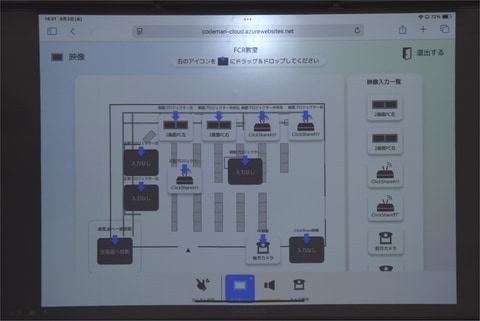

②ワンボタンで操作できるソフトウェアとPC

教室の機能を ワンボタンで簡単に切り替えられる AV制御システム「codemari」や、2画面投影に対応する高性能PC「ThinkCentre」を搭載。さらに、授業の評価ができる講義収録フィードバックツール「PF-NOTE」、実寸化プレゼンテーションシステム「RealSize Presenter」なども備えている。

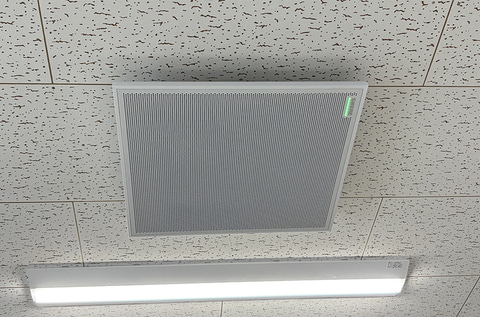

③遠隔授業やハイフレックス授業ができるカメラ・マイク設備

天井に、HD PTZ(パン・チルト・ズーム)リモートカメラとシーリングアレイマイク(天井集音マイク)があり、児童生徒が マイクを装着しなくても、教室内の音声を拾い上げてくれる 。臨場感のある遠隔授業やハイフレックス授業、講義収録などにも対応できる。

④アクティブラーニングに対応した什器

可動式のミーティングテーブルとチェア、IT教卓、タブレットカートは自由にレイアウト変更が可能。講義、グループワーク、個別学習、プレゼンテーションなど、多様な学習形態を支援する。FCR設置の費用や期間は、環境にもよるが、一般的なもので1教室800万円から(PCを除く)、工事期間は最短1か月からとなっている。

特別活動でお店を投影、没入感を高める美術の授業~広がる活用シーン

では、これらの最先端のICTがそろったFCRという空間で、どのような新しい学びが生まれるのだろうか。福岡教育大学附属校と内田洋行では、以下のような活用を期待しているという。

• 個別最適な学びと協働的な学びの融合

GIGAスクール構想で普及した1人1台端末をワイヤレスで大型スクリーンに投影し、 個々の学習成果をリアルタイムで共有 できる。教室レイアウトの柔軟性も相まって、個別学習と協働学習のシームレスな移行を実現する。

• 臨場感あふれる体験学習

デジタル顕微鏡で捉えたミクロの世界や、名画、歴史的な生物の映像などを大画面に投影することで、 子供たちの好奇心を刺激し、深い興味を引き出す 。実寸化アプリを活用し、生物を実寸大で表示するといった、教科書だけでは得られないリアルな体験も可能。

• 双方向の遠隔授業と外部連携

等身大の映像と高品質な集音マイクにより、オンラインの参加者とまるで同じ教室にいるかのような臨場感のあるやり取りが可能。これにより、外部のゲストティーチャーとの対話や、国内外の他の学校との交流、地域の社会教育機関との連携など、 学びの場を教室外へと拡張 できる。

• 多様な学習活動への対応

各教科の学習はもちろんのこと、総合的な学習の時間、道徳、特別活動、特別支援教育など、 幅広い分野での活用が想定 されている。学級活動や学校行事といった特別活動においても、他校との交流を通じて、子供たちの多様な能力育成に貢献できると期待される。

福岡教育大学附属の各校で実際に行われた授業として、附属久留米小学校では、 特別活動の授業でスクリーンにお店の映像を投影 し、外部の参加者と子供たちがつながることで校外学習を体験するような活動や、 音響設備の良さを活かした効率的な外国語学習 などがある。意欲的にFCRを活用し、すでに20回以上の授業を実践している教員もいる。

また、附属福岡中学校の総合的な学習の時間では、生徒がそれぞれ調べた内容を各スクリーンに提示し、グループで発表し合いながら探究的な学習を協働的に進める授業が行われた。附属小倉中学校では美術の授業で、スクリーンに映し出された リアル感のある大きな作品を見ながら、生徒の没入感を高めるような学習 が展開された。

各校の校長は、FCRの効果とこれからの期待を以下のように語っている。

「FCRが、未来の学びの空間に生まれ変わっている。大スクリーンに映し出される映像に子供たちが目を輝かせて、自然に学びに引き込まれているような状況になっている」(附属久留米小学校校長 有働功一氏)

「2つの大画面があることで、子供たちが特別な空間だと感じて、興味津々になっている。全員の作品が大きく提示されることで安心感があり、さらに友だちの作品を見て刺激を受けたりしている」(附属小倉中学校校長 濱田敦子氏)

「臨場感あふれるやり取りがしっかりできて、外とのつながりを大切にしながら、高い学習効果、そして子供たちの探究活動に役立てることができる。今後は、FCRで外部ゲストティーチャーとのオンライン学習にも活用していきたい」(附属福岡中学校校長 深川成浩氏)

未来の授業を体感! フューチャークラスルーム体験レポート

筆者は、福岡教育大学附属福岡小・中学校で行われた、内田洋行によるFCRのデモンストレーションに参加した。「 未来の教室はここまでできるのか! 」と実感した体験をご紹介する。

デモンストレーションでは、教室に装備されたマルチスクリーンと複数のプロジェクターによる投影環境が紹介された。大型スクリーンには、教員だけでなく、児童生徒が持つ1人1台のiPadやChromebookの画面も、ワイヤレスで投影が可能。実際に、画像生成AIで作成した皇帝ペンギンの画像を実寸大で表示し、教科書だけでは得られない、大型スクリーンならではの視覚的な体験を体感した。

また、デジタル顕微鏡でミジンコの泳ぐ様子をリアルタイムで投影する実演では、 「覗かないと見えない」ではなく、ミクロの世界を教室全体で共有 することで、子供たちの好奇心を大きく刺激する教材となることが示された。

次に、遠隔授業における機能を体験。2台のカメラと天井に設置された2つの集音マイクにより、教師だけでなくFCR内の児童生徒の声もクリアに拾い上げ、双方向のコミュニケーションが円滑に行える。当日は福岡教育大学附属の久留米、小倉のFCRや、内田洋行の東京・大阪のFCRとのリアルタイム接続も実施した。

こうした機器の多い環境では操作性も気になる点だ。デモでは、AV制御システムの「codemari」を使って、ワンボタンで画面を切り替えられる操作も紹介され、誰でも簡単に活用できるという。

さらに、2つの参加型授業体験が行われた。1つ目は、スクリーンに表示されたクイズのQRコードを、参加者が各自のスマートフォンで読み取り回答すると、リアルタイムで結果が表示されるというものだ。

2つ目は、Googleマップを活用した福岡のおすすめ観光名所・お店紹介。各自のスマートフォンで検索した場所が、瞬時にスクリーンのマップ上に共有され、個別学習と協働学習が柔軟に切り替わる特性が具体的に示された。 これらは、特別なアプリケーションを介さずに、誰もが授業にすぐに参加できる手軽さも特徴だ。

「明治以来の教室」を変革する、産学連携の挑戦

9月3日、福岡教育大学附属福岡小・中学校において、国立大学法人福岡教育大学と、FCRを手掛ける内田洋行との包括事業連携協定締結式が執り行われた。

福岡教育大学学長の飯田慎司氏は冒頭で、福岡教育大学が「生涯にわたって学び続ける有為な教育者を養成し、九州、沖縄地方における教員養成の拠点大学として責務を果たす」ことを理念とし、「地域に根ざした大学として、大学と附属学校園が一体となって、教育、研究、そして社会貢献に取り組む」ことを基本的な目標に掲げていると述べた。

近年、Society 5.0の時代が到来し、GIGAスクール構想により1人1台端末の環境が実現したことで、教師の情報活用能力のさらなる向上が求められている現状を指摘した。このような時代背景において、「高度な専門性や、テクノロジーを有する民間企業と包括事業連携協定を締結することは、本学にとって意義深く、本学の発展をけん引する新たなエンジンとなることを期待している」と述べ、本協定の重要性を強調した。特に、情報システムや教育システムを手掛ける内田洋行を「協定を締結する、心強いパートナー」と評価し、新たな学習内容や指導技術の開発に共に取り組んでいく意向を示した。

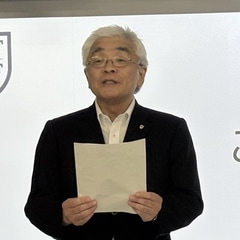

内田洋行代表取締役社長の大久保 昇氏は、福岡教育大学との共同研究が福岡の地では初めてであることに触れ、同社が教育市場向けの部署を設置して以来、日本の教育市場開拓に深く関わってきた歴史を語った。

大久保氏は、「現在の教室は、明治時代にできた原型のまま、ずっと現在に至っている」と述べ、日本の学校教育空間が長らく変化していない現状を指摘した。そして、1人1台の学習端末が普及した現代、未来を担う子供たちが自ら考える力を育むためには、「明治の時ではない違うスタイルが求められていく」とし、情報機器のハード、ソフトだけでなく、「空間まで含めた環境が必要」であると主張した。

そのうえで、福岡教育大学の附属学校3箇所すべてにフューチャークラスルームが導入されたことは、実践の場として極めて重要であると大久保氏は語った。最後に、「日本のこれからの未来を担う子供たちにとっての大きな武器になるように、一緒に研究していければ」と、本プロジェクトが日本全体の教育に貢献することへの強い期待を述べ、挨拶を締めくくった。

「新たな学習指導方法の開発と実践」を目指して

締結式では、続いて福岡教育大学附属学校部長の坂本憲明氏が、包括事業連携協定の趣旨を説明した。

「福岡教育大学にとって企業と組織的に連携し、教育研究の立体的推進を目指す包括協定の締結は初めて」だとし、本学が九州・沖縄地方で唯一の教員養成大学であること、また教員就職者数が全国2位であることなどを紹介した。

今回の協定締結の経緯として、附属学校園が「これまでにない新しい教育学習スタイルの実現を目指している」ことを挙げた。そのためには、附属の3拠点すべてにFCRを導入し、「新たな学習指導法や教材等の開発が必須」という考えに至ったと述べた。

本協定では、学校教育における効果的な学習環境及び指導の在り方、他の教育機関や行政機関との連携、人材育成及び人材交流など、4つの内容に取り組むことが合意された。坂本氏は、今後FCRの活用を通じて、「新たな学習指導方法の開発と実践、および検証を目的としたプロジェクト」を進め、その成果を福岡県内の公立学校にも広く発信していくことが重要であると強調した。そして、この協定締結を契機として、内田洋行と連携し、新たな学びのイノベーションを進めていきたいと結んだ。

今回の締結式と、FCRのデモンストレーションを実際に体験して感じたことは、「FCRは単なるICT機器がそろった空間ではなく、工夫やアイデア次第で、子供たちの好奇心を大いに刺激する場所になる」ということだ。新たな学びの舞台が整った今、その可能性を最大限に引き出すのは現場の教員の方々だ。それは、まさに、協働的な学び、主体的・対話的で深い学びを促す「未来の学習空間」になることへとつながっていくのだろう。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)