レポート

製品・サービス

英語・数学から集中力アップまで、中高生の学習アプリ活用と家庭学習のリアル

2025年8月4日 06:30

子供と顔を合わせたとき、開口一番、「宿題はもう済んだ?」と言ってしまうことってありませんか?

子供にとっては問い詰めているように聞こえる一言かもしれません。とはいえ、休日になると動画視聴やゲーム浸りになりがちに。親としては、声掛けせずにはいられません。宿題があってもなくても、余暇の時間を少しでも学習時間に当ててほしい。そんな思いから学習アプリを取り入れ奮闘する我が家の様子をレポートします。

■机に向かってはいるけど……

■問題集がないなら用意してしまえばいい!

■学習時間を達成すれば木が成長する、集中力を高めるアプリ

■正解時の応援コメントがうれしい「Duolingo」

■アプリを使ってスキマ時間も立派な学習時間に

■アプリのダウンロード時は親が承認

机に向かってはいるけど……

我が家は、長男&二男は男子部屋に、長女&二女は女子部屋に割り振っています。休日の子供たちは、部屋でそれぞれの机に向かってはいますが、勉強しているよりも動画視聴やゲームをしていることのほうが圧倒的に多い様子。

子供たちに「勉強しなさい!」と言えばいいのかもしれませんが、我が家では言わないようにしています。強制されたところで、本人のやる気が伴わなければ学習が身に付かないからです。とはいえ、子供たちが休日にスマホを見ながらダラダラと過ごすのが適切とは思えません。

何かと逃げるのがうまい中学生の二男。ある日の会話では……。

筆者: 宿題があるんじゃないの?

二男: 学校の宿題はないし、塾の宿題はもう終わった

筆者: でも復習は少しはしたほうがいいんじゃない?

二男: 問題集とかないし、やりようがないよ~

こんなやりとりのたびに、筆者のモヤモヤが助長されます。

問題集がないなら用意してしまえばいい!

休日の学習時間の必要性について、あらためて二男と協議することにしました。筆者は最低でも2~3時間、二男は多くても1~2時間の取り組みを主張。お互いの時間に差があったものの、学習をすることには賛同。無理なく実行するために、できるだけ短時間に設定することになりました。

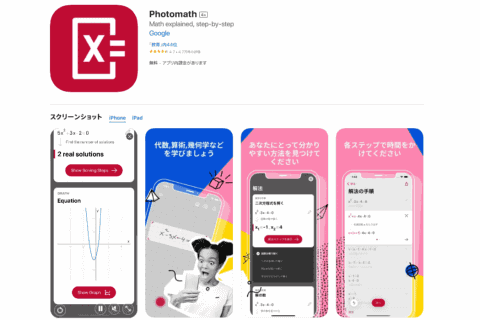

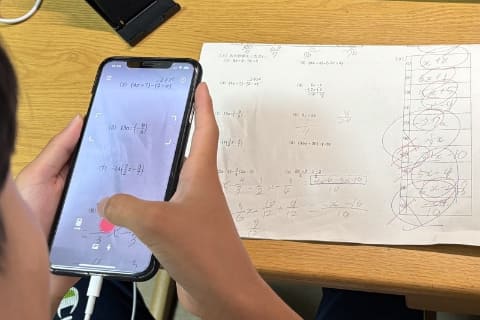

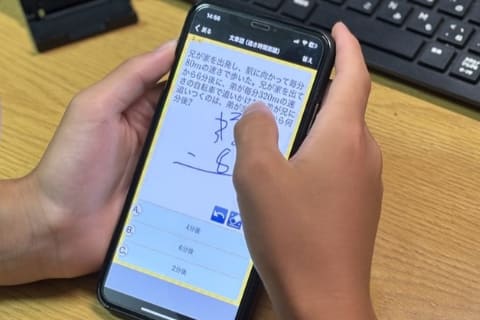

二男の気分を上げるためにも、まずは得意教科としている数学に特化したアプリを使用することにしました。ChatGPTでリストアップされたものの中から選んだのが、「 Photomath 」(Google LLC)。二男いわく、「簡単にできそう! アプリのサイズも小さいし」とのこと。楽しんで机に向かうには、本人が選ぶ方が良いと判断。とにかく使ってみることが優先です。

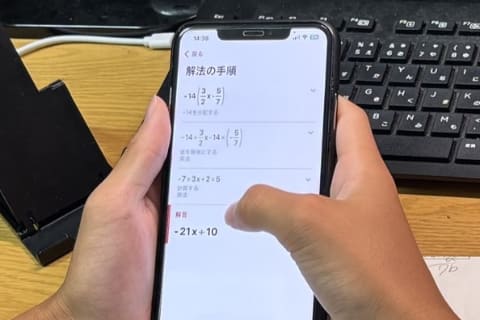

Photomathのいいところは、 手書きや印刷された数式をスマートフォンのカメラで撮影するだけで、数秒ほどで解答を確認できる こと。間違えた問題に再挑戦したところ、解答の手順や正しい途中式、正解が短時間でわかり、「気持ちがいい」と二男。

ただ、5問くらい解き直しをしたところで、本人の「やった感」がMAXに。問題の解き直しといっても、確認して満足して終了となってしまい、机に向かうのも数分という結果になってしまいます。解き方がわからない問題や、途中式が不安なときにサクッと使えるアプリですが、もう少し長く集中して取り組めるアプリもほしいところ。

そこで、反復学習を重点に探してみたところ、中学数学の基本問題が収録された「 数学トレーニング 」(STUDYSWITCH株式会社)がヒット。AI機能はありませんが、 間違いが多かった分野や苦手分野を繰り返し解くことができるのが特徴 です。図形や関数など分野ごとになっているので、テスト前などに復習したい分野を集中して学習できます。

手書きで計算できるスペースもある ので、ノートや筆記用具も準備せずとも学習がスタート。二男からも「すぐ勉強できていい! 塾もいらないかも!」とのことで、お気に入りアプリの1つになったようです。

学習時間を達成すれば木が成長する、集中力を高めるアプリ

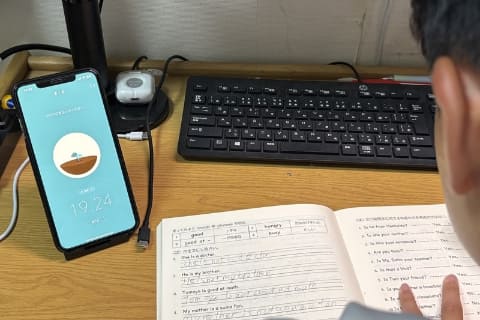

学習時に目に見えて楽しめるようなアプリもほしいところ。そこで、Geminiに投げかけると、ヒットしたのが集中力を高めるアプリ「 Forest 」(SEEKRTECH CO., LTD.)。同アプリでは、子供が設定した学習時間内にスマホを触ると、かわいらしい木のイラストが枯れてしまいます。つまり、 学習中のスマホタッチを精神的に妨げる というものです。

二男にアプリを見せたところ「なんか、かわいいね」という反応をもらったので、さっそくダウンロード。学習時間をまずは短めの20分に設定し、カウントダウンが始まります。二男の“木”はまだ芽が出た状態ですが、 設定時間をクリアしていけば木が成長します 。どんな木になるのか楽しみが増えたようです。

植林活動に寄付するオプションもあり、社会貢献もできるとあって、興味津々の二男。英語のワーク(筆者には“やり終えた”と言っていたが、空欄が多いのは気のせいか……)も、はかどっている様子。 無理に長時間の設定をせず、30分~1時間くらいで設定すると、ほどよい集中力と達成感が得られる ようです。

正解時の応援コメントがうれしい、英語アプリ「Duolingo」

一方、二男が塾で教えてもらったのが、英語学習アプリ「 Duolingo 」(Duolingo)です。中間テストで思ったよりも英語の点数が取れず、気にしていた様子の二男。苦手の英語学習に力を入れるようです。

Duolingoは、発音練習やリスニング、文章問題など、英語の聞く・話す・読む・書くをバランスよく学習できます。二男は文法が苦手ですが、どうやらゲーム感覚で取り組めている様子。

また、問題を解いたりレッスンを完了したりすると、「XP」という“経験値”を獲得することができ、ランキングが発表されます。ランキングの順位が高いほど次のリーグに進める仕組みとなっています。

二男は、 正解したときのちょっとした応援コメントがうれしい らしく、「次の問題へどんどん進みたくなる」とのこと。ただ、学習中に間違えてしまうと「ハート」を消費します。ハートがなくなると強制的に学習がストップするため、回復には有料版アプリにするか、時間の経過が必要。二男にはひとまず、間違わないよう、よく考えて答えるように促しました。

本人のモチベーションを保ちつつ、複数のアプリを組み合わせて使うことで、ここ1カ月間で、二男の休日1日あたりの学習時間は「1時間以内」から「2時間以上」に増加。スマホを触る延長線上で学習アプリが使えるため、習慣化しやすいように思います。一方で、学習の必要性に関しては、定期的に子供と認識の擦り合わせが重要ということも感じました。

アプリを使ってスキマ時間も立派な学習時間に

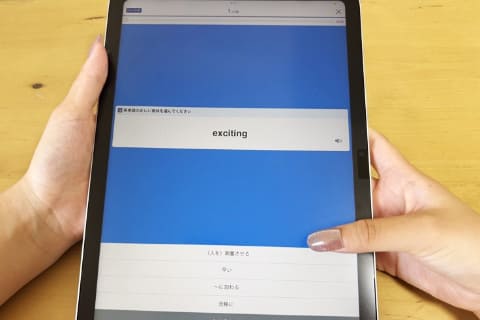

高校生の長女が学習で頻繁に使っているのがタブレット。高校入学時に学校から配布されたものです。よく使うのは、授業動画アプリ「 スタディサプリ 」(株式会社リクルート)。学校では 「朝学習」として、授業が始まる前の10分間に学習している とのこと。学校でもスキマ時間を有効活用しているんですね。

さらに、電車通学時のスキマ時間は、スマートフォンに入っている「 世界史一問一答 」「 化学の王様 」(株式会社ハナウタ)、「 古文・漢文(古文単語、古典文法、漢文) 」(STUDYSWITCH株式会社)などを使用しているとか。乗車時は、長女いわく「とにかく実践が大事!」だそうで、視覚的に楽しめるゲーミングの要素はあってもなくても、どっちでもいいそう。それよりも、自分の正解数がわかることを重視しているようです。

スマートフォンのメリットは、常に手元にあるので気が向いたときにすぐに学習ができること。長女は 「テスト前の不安なときはめっちゃ使う。ただ、SNSに気をそらされることと、充電がなくならないように注意」 だそうで、タブレットとスマートフォンを器用に使い分けているようです。

アプリのダウンロード時は親が承認

我が家では、子供たちがアプリをダウンロードするとき、親に承認のリクエストをします。ダウンロードするアプリに対し、暴力的な描写やグロテスクな内容はないか、年齢制限のものではないか、有料アプリではないかなど、いくつかのチェックをするようにしています。

具体的には、iPhoneの 「ファミリー共有」の機能 を使い[承認と購入のリクエスト]をオンに設定。子供がApp Storeでアプリをダウンロードするときに、ファミリー共有の管理者である夫に通知される仕組みです。

忙しいときにリクエストを送られると、ついサッと承認してしまいがちですが、我が家では子供からのリクエストと同時に簡単なプレゼンをしてもらうことにしています。「どうしてこのアプリが必要なのか」「同じようなアプリはないのか」などを話すことで、 親子でアプリを冷静に判断する時間 を持つようにしています。

学習アプリやAIを取り入れて終わりではなく、取り入れるまでのサポートや学習時の見守りなどは重要です。デジタルにすべてを頼るのではなく、頼るところと家族の関わりが大切なところを忘れず意識することが大事だと思います。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)