レポート

製品・サービス

Duolingoが日本の英語教育に本格進出、教員や大学への無料支援を拡充

2025年10月15日 06:30

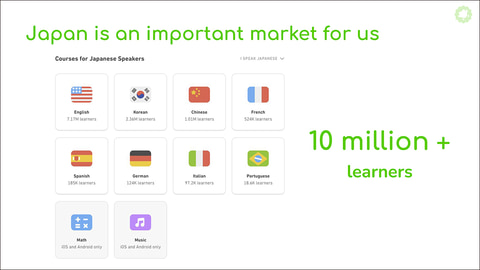

全世界で最もダウンロードされている語学学習アプリ「Duolingo」。Duolingo, Inc.が提供する英語能力評価試験「Duolingo English Test(以下、DET)」は、現在世界6,000以上の教育機関で導入されており、TOEFLやIELTSに次ぐ第3の選択肢として、国際進学やグローバル人材の育成を支える存在となっている。

こうした中、Duolingoは2025年9月25日、東京・渋谷のTRUNK(HOTEL)にて、日本初開催となる「Duolingo English Test リーダーシップセミナー」を開催した。大学関係者や教育関係者が集まり、Duolingoの幹部や国内外の大学関係者が登壇。日本の高等教育の国際化や英語教育の未来に関する議論を行い、国内大学へのDET先行導入プログラムを発表した。

世界6,000校以上が導入、誰もが平等に受験できる英語試験を

Duolingoの累計ダウンロード数は全世界で6億回を超え、アプリ月間アクティブユーザーは8,000万人以上(2025年9月25日時点)。App StoreやGoogle Playの「教育」カテゴリーで常に上位を維持し、世界中の学習者に日々利用されている。

日本国内では、英語・中国語・韓国語・フランス語など複数の言語コースを提供。「スキマ時間で学べる」「ゲーム感覚で楽しい」として、学生層を中心に浸透。学習塾や大学との連携も進んでいる。

登壇したDuolingo 日本市場責任者の水谷 翔氏は、「英語力を高めるには継続性が鍵。Duolingoは学習と評価の両面で、日本の英語教育を支えるパートナーになりたい」と語った。

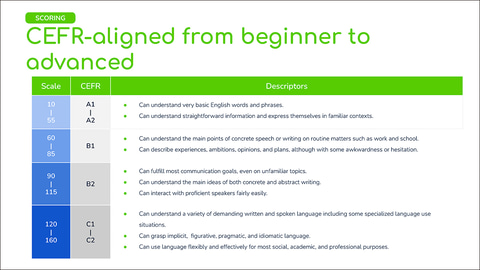

DETはオンライン完結型の英語能力認定試験で、スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの4技能を約60分で測定できる。受験はすべてオンラインで行われ、自宅から受験可能。試験監督はAIと人によるハイブリッド体制で実施され、48時間以内に結果が届くスピード感も特徴だ。

開会に登壇したDuolingo共同創業者兼CEOのルイス・フォン・アーン氏は、自身の出身国グアテマラでの体験をもとに、DET創設の原点を語った。英語試験を受けるため、飛行機でエルサルバドルに移動しなければならなかった当時の経験を振り返り、「教育の機会が経済的・地理的な事情で制限されてはならない」と強調。すべての人が教育にアクセスできる社会を目指すというDuolingoの理念をあらためて示した。

文部科学省の事業に参画、教員と大学に向けた支援・無償提供を開始

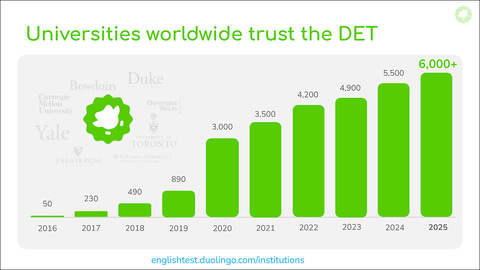

続いてDuolingoのグローバル展開を牽引するHead of Global Growthのキャリー・ワン氏は、日本市場への本格展開に向けた施策として、2025年8月より文部科学省の英語教員向け「英語力評価活用事業」にDETが採用されたことを紹介した。

これにより、中高の英語教員は75%割引が適用され、通常70ドルの受験料が17ドルとなる。「教える人こそ、英語を学ぶ機会に公平にアクセスできるべき」とキャリー氏。DETの導入で教育現場の格差を埋めることを目指しているという。

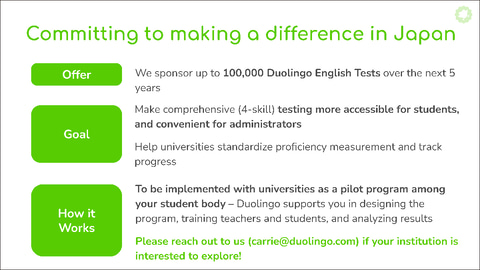

さらに、今後5年間で最大10万回分(総額700万米ドル相当)のDETを、日本の大学に無償提供する大規模な先行導入プログラムも始動。これは、大学における英語教育を学習と評価の両面で支援する取り組みで、教員や学生に無料の学習ツール「Duolingo for Schools」も提供する。

Duolingoでは、今後12カ月以内に日本国内のパートナー校と提携し、各大学のニーズに合わせたプログラムの共同設計・実施を進めていく計画だ。「このプログラムを通じて、大学が学生の英語力を測定・把握できる環境を整え、教育の質の向上や国際化の推進に貢献したい」としている。

加えて今後は、大学職員・教員向けの説明会や、学生が実際の受験フローを体験できる模擬試験ウェビナーの開催など、国内での普及促進施策も順次展開していくという。

AIと人の目でDETの信頼性を担保

DETが注目される理由の1つが、オンライン試験でありながら独自のセキュリティ設計により、高い安全性を担保している点だ。

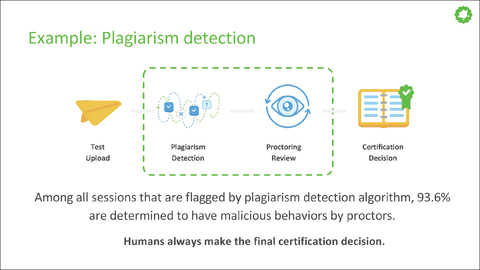

Head of Operationsのボビー・フィネガン氏は「試験中に不正がないかをAIが検出し、必要に応じて人間の監督者がリアルタイムで対応する。数千の行動シグナルを分析し、異常な動きや視線の逸れを検知する仕組みを構築している」と説明。

受験時のID確認や環境チェックも厳格に行われ、テスト結果は一定基準を満たした場合にのみ認定されるという。

受験中はカメラでの顔認識・視線検出・音声分析に加えて、Webブラウザーの操作履歴や背景ノイズの検出なども含めた多角的なチェックが行われる。さらに、受験者のマウスやキーボードの動き、応答時間などもリアルタイムで記録され、試験結果に影響する不正の兆候をアルゴリズムが判断する。

「私たちが目指すのは、セキュリティを妥協せず、それでいて誰にでも開かれた試験。DETはその理想の実現に一歩近づいている」とボビー氏は強調した。

世界中の学習者に広がる「学びの入り口」

さらにHead of Institutional Successのケビン・ホステトラー氏は、DETが大学の国際化戦略にどう貢献するかを発表。

「国境を越えた学生の移動はますます活発になっている。各国の多様な学習者にとって、DETのように受けやすく信頼できる試験があることは、高等教育の可能性を広げる」と語り、世界中の大学でDETが採用されていることの意義を強調した。

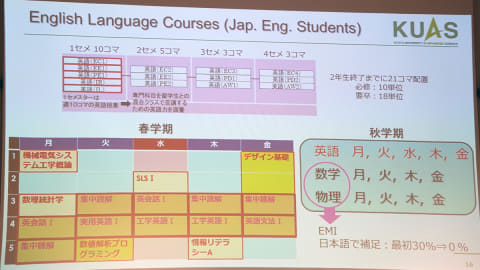

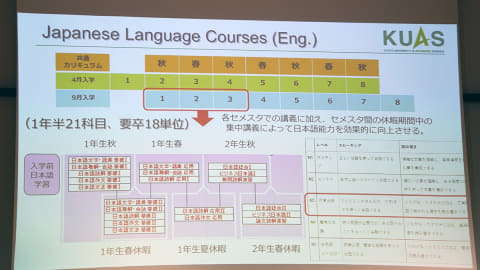

後半では、ダートマス大学やプリンストン大学の国際入試担当者によるパネルディスカッションや、日本の大学関係者による日本の国際化の取り組みを紹介。京都先端科学大学の田畑 修教授による講演などが行われた。

特に京都先端科学大学では、入学時点で日本語能力を問わず、英語のみで工学を学ぶ国際コースを開設。田畑氏は、わずか数年で学部生の留学生比率を20%にまで引き上げた先進的な取り組みを紹介した。

今回のセミナーでは、DETの仕組みやグローバルでの普及状況に加えて、日本国内での導入に向けた支援策や、学習と評価を一体で支える仕組みのあり方が共有された。誰もが平等に学び、力を試す機会を持てること。その実現に向けたDuolingoの取り組みが、今後どのように日本の教育現場に根づいていくのか、引き続き注目していきたい。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)