レポート

トピック

AIからクレープロボまで!「Maker Faire Tokyo 2025」は親子で楽しめるモノづくりのお祭り(前編)

2025年10月17日 06:45

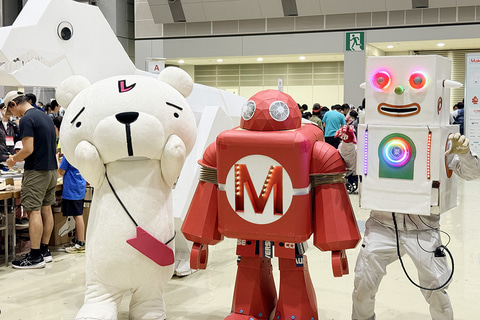

新しいテクノロジーをユニークな発想で表現する「メイカー」たちが集う、ものづくりの祭典「Maker Faire Tokyo 2025」が、10月4日・5日に開催された。個人から企業まで、多彩な出展者によるアイデアあふれるブースには、ロボットや3Dプリンター、電子工作、AIなど最先端技術を取り入れた作品が会場を彩った。テクノロジー好きの大人はもちろん、ファミリー層の姿も多く、ものづくりの楽しさにあふれていた。

Maker Faire、自由なものづくりを楽しむお祭り

Maker Faire(メイカーフェア)は、2006年にアメリカ・サンフランシスコ近郊で始まったDIYの展示発表会。テクノロジーやサイエンス、クラフトやアートなど、分野の垣根を超えて「つくる人=メイカー」が自らの作品を披露し、来場者と交流を楽しむ。メイカーたちによる、自由なものづくりを楽しむお祭りであり、そのマインドはグローバルに拡大。現在では、ローマやパリ、深センなど世界各地で開催され、日本では2008年に初めて行われたのち、2012年からは「Maker Faire Tokyo」として毎年開催されている。

会場は、全体で11のゾーンに分かれており、エレクトロニクス、サイエンス、キッズ・教育、デザイン&クラフト、ロボティクス、After Hours Maker(企業内部活)など、さまざまな展示や作品を見ることができる。また、ブースによっては実際に体験できるものや、ワークショップが用意されているもの、さらには、電子部品や工作キット、クラフト作品の購入も可能だ。

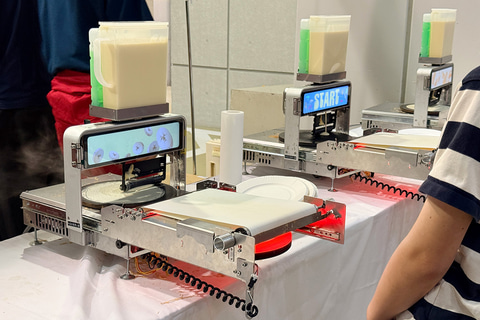

なかでも、子供や家族連れで特ににぎわっていたのが、会場に甘い香りを漂わせていた「クレープロボットQ」と「生クリーム絞りロボット」だ。ロボットが自動でクレープを焼き上げ、その上に生クリームを絞って仕上げる。もちろん、その場で食べることもできるので、ブース前には長蛇の列ができていた。

レコチョク:射的のようにアイテムを選ぶと曲ができる「カメレオンノーツ2」

ほかにも、子供たちが集まっていたのは、AI作詞ゲーム「カメレオンノーツ2」を展示していた音楽配信の株式会社レコチョクのブースだ。来場者が実際に体験できるようになっていた。

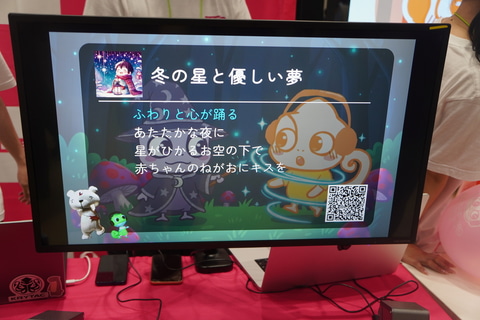

「カメレオンノーツ2」では、画面に表示されたアイテムを、銃に見立てたコントローラーで射的のように選ぶ。すると、それを元に、ChatGPTを使ったレコチョクのAI「RecoChat」がその場で作詞をして、メロディとともに30秒程度のオリジナル楽曲を作るというものだ。

ゲームのステージ1ではキャラクターを選び、ステージ2では「喜び」「悲しみ」などの感情を選ぶ。ステージ3では「桜」「落ち葉」など季節や場所を表すアイテムを集め、ステージ4では「時計(計画性/効率)」「ぬいぐるみ(安心感/癒やし)」などのアイテムを集めることで歌詞の雰囲気やメッセージが決まる。

作られた楽曲は、その場で再生されるほか、QRコードからアクセスして再生できる。

「カメレオンノーツ2」を開発したのは、レコチョクの新しい音楽体験研究所で、3年連続の出展。前年に展示した「カメレオンノーツ」は、感情のブロックを並べてインスト曲を作るものだった。今回の「カメレオンノーツ2」は「カメレオンノーツ」のコンセプトを引き継いで、さらに発展させて開発された。

JVCケンウッド・デザイン:“落書き”が楽器になり世界を救うゲーム「らくガッキ・ユニ」

自由に描いた絵が“楽器”になる「らくガッキ・ユニ」にも、多くの子供が集まり、インタラクティブに体験していた。JVCケンウッドグループのデザイン会社である株式会社JVCケンウッド・デザインによる展示だ。

「らくガッキ・ユニ」では、落書きのように絵を自由に描くと、スクリーン上の“楽器”である「らくガッキ」になる。このらくガッキに手で触れると、形に応じてさまざまな音が鳴って動くという、インタラクティブな体験の展示だ。

前回に続いての出展で、前回のテーマは「音を楽しもう」というものだった。今回は、光と音が失われた世界を救うというストーリー仕立てで、らくガッキを操作すると暗い世界に色がついていくという「ミニゲームモード」が追加された。ゲームの進行に応じて「らくガッキ」の音にエフェクトが加わり、背景のビジュアルも変化する。

ニフティキッズ:設定を考えるとAIに絵本を作ってくれるワークショップ

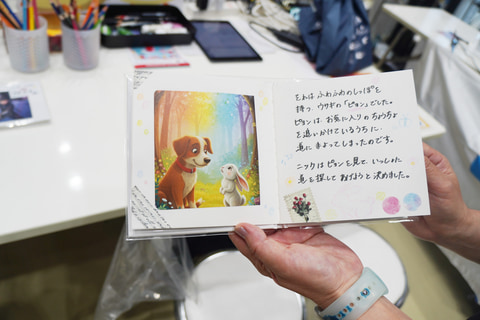

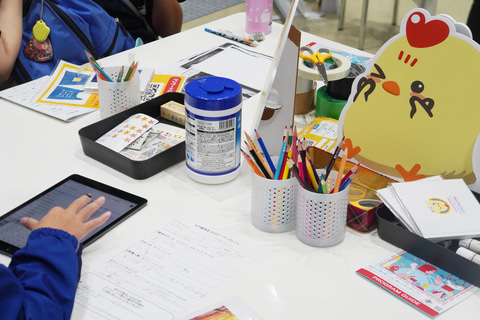

小学生向けにAI体験ワークショップ「AIで絵本を作ろう!」を開催していたのは、ニフティ株式会社の「ニフティキッズ」のブースだ。

どのような絵本を作りたいかをタブレットに言葉で入力すると、生成AIがストーリーと絵をつくってくれる絵本づくりを体験できるワークショップだ。ブースで1日何回か開催され、子供たちが集まっていた。

参加した子供は、まずワークシートに、絵本のテーマや、主人公、登場人物、ストーリーのイメージを記入する。そして、書いた内容をもとにタブレットのストーリーボードに入力すると、生成された絵本がタブレット上に表示された。

タミヤとマクニカ:AIロボットのワークショップ、赤外線操縦ロボット工作セットなど

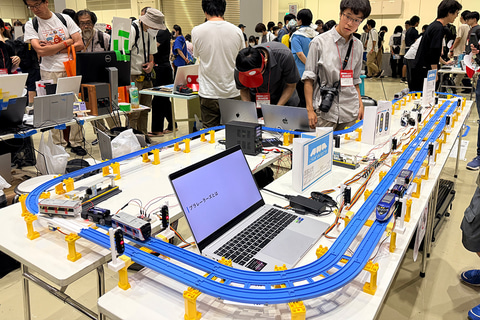

総合模型メーカーの株式会社タミヤと、半導体商社の株式会社マクニカは、隣合わせのブースで出展。その間のスペースで、両社が共同で企業向けに実施している、「タミヤAIロボット」を教材に使ったAIワークショップを紹介していた。

これは、ロットにコースと障害物を覚えさせて自律的に動かすというものだ。約3時間でグループ形式、座学と実践、グループワークを学ぶ。ブースでは実際にコース内をAIロボットが動いていた。

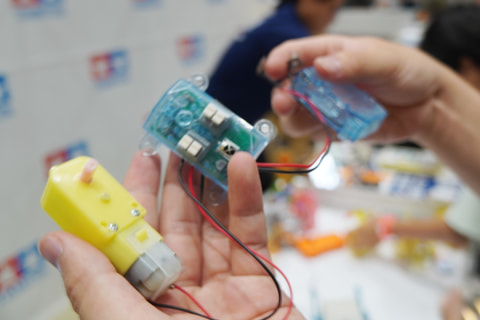

タミヤのブースでは「楽しい工作」シリーズを展示。中でも新製品の「ローリングロボット工作セット」が目立っていた。4,500円(税別)で、11月15日ごろ発売予定。

「ローリングロボット工作セット」は、半球形の大きなホイール2つをそれぞれのモーターで動かして、前後進や旋回など動かすロボットだ。これを赤外線リモコンで無線操縦するようになっている。ブースでは、男の子たちが興味深そうに手に取って見ていた。

製品開発にあたり、2つのモーターをそれぞれ制御できる赤外線受信ユニットを新規開発したとのこと。赤外線受信ユニットにはモーターを2つ接続するようになっており、その端子もスピーカー端子のようなスプリング式の端子になっていて、簡単につながるようになっている。さらに、付属のリモコンのほか、学習リモコン方式によってTVなどの家にあるリモコンでも操作できる。なお、赤外線受信ユニットは、単体での製品化も検討しているとの話だった。

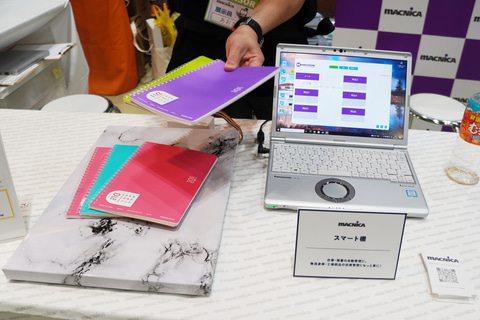

マクニカのブースでは、「ものづくりコンサルティング」の作例を展示していた。半導体の顧客に、ものづくりのアイデアや試作、量販まで手伝うという事業だ。

ブースでは、棚に重量センサーを組み込んで在庫を把握する「スマート棚」や、同様にコースターに棚に重量センサーを組み込んで飲食店でビールなどの残りが少なくなったのを知らせる「おかわりコースター」などが展示されていた。

Gakken:「学研の科学」の人気巻を展示、岩石標本やカブトエビ飼育セットなど

株式会社Gakkenのブースでは、「学研の科学」から、特に人気の3商品を、実際の教材を見せて展示し、販売していた。

「学研の科学」は、かつて小学生の多くが愛読していた学習雑誌「○年の科学」が2010年に休刊したあと、そのテイストを引き継いで2022年に不定期刊として復活したもの。テーマごとに作られ、付属する教材が特徴となっている。

「学研の科学」で一番の人気の巻が「ときめく実験鉱物と岩石標本」で、12種類の岩石・鉱物と標本ケース、観察ルーペなどがついている。また、卵から飼育できる「古代生物カブトエビの世界」と、手回しで発電して水から作った水素でロケットを飛ばす「水素エネルギーロケット」も並んでいた。

そのほか、「大人の科学」シリーズや「ガールズクラフト」シリーズも展示・販売されていた。

Turing:完全自動運転車の技術をもとに、都内のドライブをシミュレーターで体験

完全自動運転車を開発するチューリング株式会社(Turing)のブースでは、「本物の東京を体験できるドライブシミュレータ」の体験に多くの人が列を作っていた。

自動運転車の訓練に使うために記録した走行データから、再度CGで再現した町並みの中を、ドライブシミュレーターで走れるという展示だ。確かに、実際の町並みをもとに作られたリアルなCG映像が目を引いた。

CGなので、記録したとおりだけでなく、たとえば道が通れなくなっていたり事故が起きたりといったシーンも作って学習に生かすことができるという。

スイッチサイエンス:電子工作関連の製品を販売、ロボット用モーターを使ったデモも

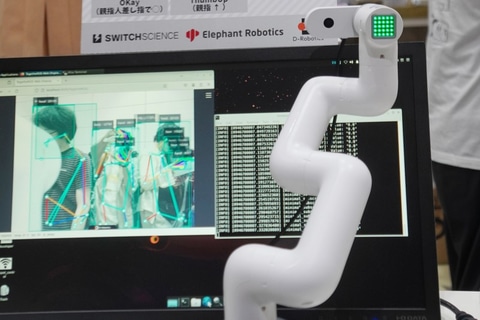

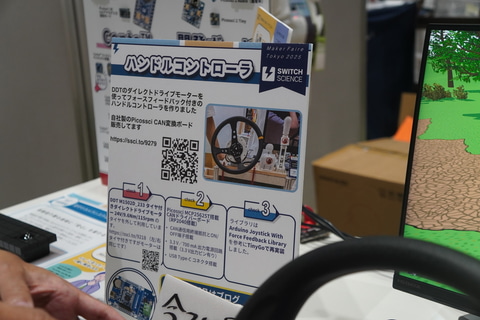

電子工作関連の製品を販売する株式会社スイッチサイエンスのブースでは、シングルボードコンピューター「Raspberry Pi」や、小型マイコンモジュール「M5Stack」を中心に、さまざまな電子工作関連の製品を会場販売していた。

また、電子部品のほか、最近はロボット向けのモーターも扱っているとのこと。ロボット向けの高トルクのモーター製品を展示するとともに、M5Stackからの制御や、AI搭載でジェスチャーを理解する6軸ロボットアーム、ドライブシミュレーターのハンドルコントローラーへのフォースフィードバックにモーターを使ったデモなども展示していた。

なお、スイッチサイエンスのブースの隣には、M5Stackのブースもあり、さまざまな製品ラインナップを展示していた。

Polyuse:建設用コンクリート3Dプリンターを実演

株式会社Polyuse(ポリウス)は、建設用3Dプリンター(コンクリート3Dプリンター)を設計・開発・製造・販売している会社だ。材料も含めてすべて自社開発していることを特長とし、3Dプリンター自体や造形物を販売している。

ブースでは、大きなコンクリート3Dプリンターが実際に動作し、通りがかる人たちが足を止めて見ていた。また、コンクリート3Dプリンターで作られた、「Polyuse」をかたどった造形物も展示されていた。

以上のように、ものづくりに強い企業も出展していたMaker Faire Tokyo 2025。後編でも面白い展示やトークセッションを取り上げていく。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)