トピック

堅牢性からサポートまで、先生が語るマウスGIGA端末の「ここがいい!」

〜GIGA端末“あるある”のリアル座談会

- 提供:

- 株式会社マウスコンピューター

2024年6月25日 06:30

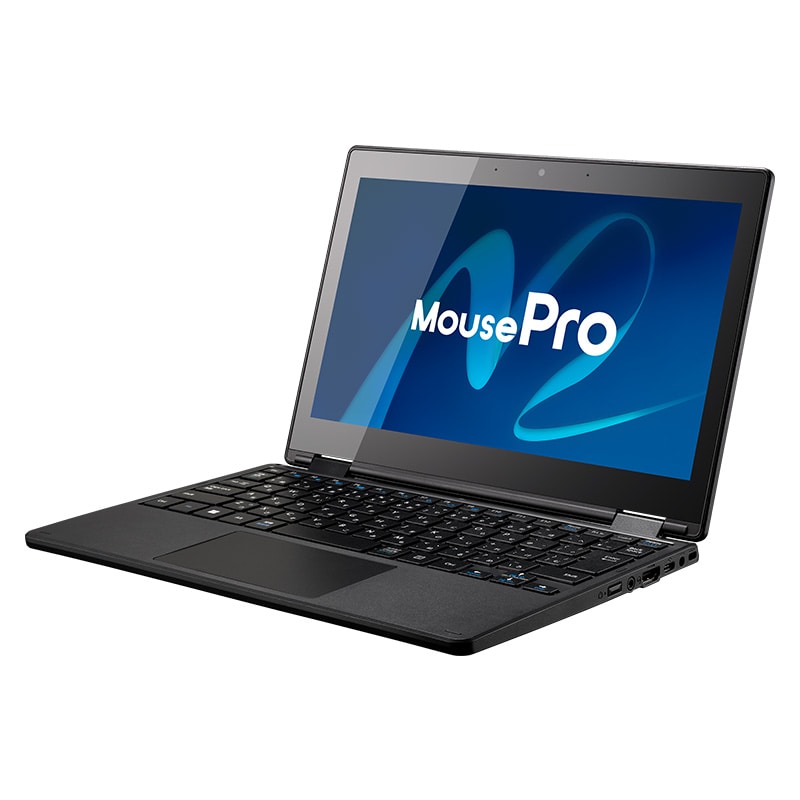

GIGAスクール構想による1人1台端末もいよいよ更新時期を迎え、2024年度からはGIGA第2期に突入した。このタイミングで株式会社マウスコンピューターは、同社初のChromebook「 mouse Chromebook U1-DAU01GY-A 」とWindows「 MousePro T1-DAU01BK-A 」を含むGIGA端末2機種を新たに発表。これらのデバイスは、1人1台端末を普段から活用する先生から見てどのようなメリットがあるのか。PCに詳しい小学校、中学校の先生方に集まっていただき座談会を実施した。

GIGA端末に求めるのは何より堅牢性!気になるのは、落下による破損

安藤(青山学院中等部情報担当講師): やっぱり、GIGA端末で一番気になるのは堅牢性ですよね。GIGA第1期のときは、子供たちも端末の扱い方に慣れてなくて、想定外の壊れ方をすることもありました。多くの自治体や学校が端末の故障や破損対応に苦労したと思いますので、GIGA第2期では”壊れにくい”ことが大切になってくると思いますね。

その点、この2機種は触ってみた第一印象として、作りがしっかりしているなと思いました。端末の角の部分も、画面との間に余裕があっていいよね。

宮内(さいたま市立美園南中学校 教頭): そうですね、端末を落として角から画面が割れてしまう破損って多いので、その部分は大事ですね。それに中学校でも、落下による破損はとても多いので丈夫さは重要です。

あとは、机の端に端末を置いていて人が通った時に当たって落ちてしまったとか、カバンに教科書や部活の道具などと一緒に入れて、強く圧迫されて割れてしまったなんていうこともよくありますね。

鍋谷(渋谷区立神南小学校 主幹教諭): 端末の落下が多いこと、よくわかります。小学校の場合は、子供が端末を机の向こう側に落としてしまうことが多いですね。そもそも机自体が狭いのですが、端末自体滑りやすかったり、背面にスタンドがあるタイプだとどこまで机に載っているか見えなかったりして落としてしまうんです。でも、マウスの端末はノートパソコンスタイルだし、机からはみ出ても、見てわかるので子供たちも落としづらいですよね。

安藤: (机の端ギリギリに置いた端末を見て)結構、安定感ありますね。WindowsとChromebook、どちらも子供が使う机の高さからの落下テストにクリアしているそうですよ。あと、保護カバーなしで持ち歩ける堅牢性を備えているので、先生たちが使うときも安心感がありますね。

鍋谷: 実は、私、さっきから、このChromebookについているハンドルがすごくいいなと思って注目しているんですけど……。

宮内: あー、ホントだ。Chromebookだけついてる。

安藤: ですね。ハンドルの部分、引き出せるようになってるんですね。

鍋谷: 小学生だと、低学年は手も身体も小さいので持って移動するだけでも落としてしまうんですよね。両手をふさがずに、片手で手提げのように持てるのはすごくいい。ほら、絵の具セットも習字セットも子供の物って持ち手がついていますよね? しかもこれ、キーボードを裏にまわしてタブレットモードにしてもハンドルが使えるんですよ。写真を撮る活動の時にもパッと撮ってそのまま手に提げて持ち歩ける。

安藤: いいですね。ハンドル持ったまま写真を友達に見せたりとかね。

宮内: あと、ハンドルを少し開いた状態でテント状に立てて使うこともできますね。

鍋谷: これなら、子供が外で撮影をしてそのまま地面に立てて置けますね。教室でも、子供の机は狭いのでこのくらいの奥行きで立つと便利です。画面のブラウズだけしながら手前で教科書やノートを使いたいこともあるので。

宮内: さらにペタッと開いてフラットにもできますね。画面の向きも縦横上下さっと切り替わるので、机の上で画面を寄せ合って話し合いをするのにもいいですね。

安藤: そうですね。あとは、ヒンジの部分が重要ですよね。特に、こういうディスプレイとキーボードを360度動かせるコンバーチブル型の製品は。この2機種については、ヒンジは丈夫にできていますね。通常シングルが多いんですが、ダブルになっていて負荷分散が考えられていて非常にいいと思います。

宮内: マグネットで着脱するキーボードやマグネット内蔵の製品だと、校庭などで使うとけっこう砂鉄を集めちゃって貼りつくんですよね。その砂で画面に傷がついたり、接続部分に入って接触不良を起こしたり……。そういう心配がないのもいいですね。

ますます増える写真や動画を使う学習。カメラの性能もチェック!

安藤: 本体の性能を見てみると、両機種ともCPUはインテルのプロセッサーN100で、メモリが8GB、ストレージはWindowsが128GBで、Chromebookは64GBとなっています。中高生くらいになるとこのあたりのスペックも重要なんですよね。例えば写真を加工するとか動画を作るとか……今の中高生はスマホの動画共有アプリで撮って編集して公開することに慣れているので、PCにも同じことを求めるんですよ。

よく、ブラウザで使えるオンラインのグラフィックツールを使いますけど、クラウドであっても端末側の描画負荷が高いのでCPUやメモリは重要です。マルチメディア対応の入門機としては非常にいいものだと思います。

宮内: CPUがインテルのN100というと、Celeronに比べて画像系にも強いですよね。

鍋谷: ですね。あとは、ストレージの容量も気にしてほしいですね。小学生の場合も低学年はまず写真を撮る活動から入りますし、そこにこれからは動画も入ってくると思うんですよね。ストレージが小さいと動画をたくさん撮ったらすぐいっぱいになって動作が重くなってしまうんです。10秒、20秒の短い動画でプレゼンしたり、報告したり、そんな活動がどんどん増えてくると思います。

安藤: そうそう、ストレージは大事です。中高校生を見ているとストレージの容量を節約して使っている生徒が多いんです。動画を撮っても次の時にはすぐに消しちゃったりして。使いたいときに「どこにあったっけ?」みたいなことがあります。

鍋谷: なるほど、そうなんですね。やっぱり、ある程度自分で撮影したものを蓄積しておけることに意味があると思うので、手元のストレージの容量は大きい方がいいですね。

安藤: そうですね。クラウドに保存すればいいという声もあるかもしれませんが、生徒全員が授業の終わりに同時に保存しにいくと、ネットワークに負荷がかかってすぐに動作が重くなるし、結局、保存できなかったということもあります。だから、端末側のストレージに保存して作業できるという環境は重要ですね。

宮内: 確かに、ストレージの容量を気にせずにカメラが使える状態というのはありがたいですね。カメラの性能も上がって1080pで動画撮影ができるので、容量に余裕があれば精細な映像で記録に残せますからね。

動画は用途が広く、理科などの観察記録や体育のフォームチェックはもちろん、私が担当する技術の授業でも、のこぎり引きとか釘打ちの動作をスローモーションで撮影して道具の使い方や手の動きを振り返るのに使ったりしています。

鍋谷: 小学生はけっこう物に近づいて撮影することが多いんですが、接写はどうでしょうね……。あ、結構寄れてきれいに撮れますね。これができると、自然観察でも素材集めでもいろいろできて、活動の幅が広がりますね。

宮内: それに、見てくださいよ、これ。このカメラ、顔認識もするんですね……。それで、ほら、今3人の顔を同時に認識していますよ。ディスプレイ側のインカメラでこれができるのはすごい。

安藤・鍋谷: あー、ホントだ(笑)。

宮内: これ、めずらしいですよね

鍋谷: 実は、2次元コードを読むのにもカメラって重要で、私はよく使う資料やツールの2次元コードを壁に貼っておいて子供たちがスキャンできるようにしているんですが、教科書についている2次元コードはけっこう小さいんですよね。このアウトカメラはオートフォーカスで1cm四方の2次元コードまで読めるということなので、十分な仕様だと思います。

十分なスペックと豊富な外部接続端子で可能性が広がる

安藤: 写真や動画などの用途以外でもスペックは重要です。特に中高校生の場合は、これから生成AIを使う学習も増えてくると思うので、その辺も視野に入れておきたいですよね。今私が担当している中学生の授業でも生成AIをよく使うんですが、ブラウザのタブをいくつもたくさん開いて同時進行で作業することが多くて。メモリを消費するので、8GBあると安心です。

それから最近は、写真を送信するだけで文字や図、グラフなどをAIが認識できるようになっていますから、ストレージが大きいと、何ページもある模擬試験の問題を写真に撮って保存しておいて、適宜AIに送信してアドバイスをもらいながら勉強するなんていうこともできます。これまでメモリとストレージが足りなくてあきらめていたような学習用途にも可能性が広がりますね。

宮内: なるほど。複数の画面を開くような作業だと画面サイズも重要ですよね。この機種は、11.6型あるからいいですね。

安藤: そうそう。それに、どちらの機種も標準サイズのHDMIポートがあるので、セカンドディスプレイの接続にも便利ですね。USB Type-Cも映像出力できるDisplay Portに対応しています。

ちなみに本体の充電はUSB Type-Cですね。フル充電で10時間程度使えるということですから十分ですね。

宮内: 外部接続はHDMIの他にも結構充実していて、USB TypeAもあるんですね。マウスをつないだり、プログラミング教材でUSB接続のものを使う時なんかにも便利ですね。

鍋谷: そうですね、Windows機はTypeAが2個とTypeCが1個で、ChromebookはTypeAもTypeCも2個ずつついていますよ。それからヘッドホンの出力ですね。

安藤: いいですね。接続端子ってたくさんあるほど便利なんですよね。教室で大勢が同時に端末を使うと無線のBluetooth接続は切れやすいので、有線がいい場面もまだ多いですからね。

宮内: あ、あとこれ、microSDカードも差せますよ。

安藤: あ、ホントだ!ストレージがいっぱいになったときにデータを外に出したり、家庭で撮影したデータを手軽に移動したりできるのはいいですね。

それに、スタイラスペンはどちらの機種も標準装備なんですね。2時間の充電で180時間使用できるということですから、結構持ちますね。

宮内: そうですね。ペンの充電がUSB Type-Cで汎用的な規格なのもありがたいです。充電用のコネクタがメーカー独自のものだと壊れたときに大変なので。あと学校では、5分、10分の休み時間に充電できるかどうかも大切ですが、このペンは5分の充電で2時間使用できるのもいいですね。

鍋谷: Windows機の方はUSBポートに差したペンホルダーで充電できるようになっていますね(※1)。こうやって子供の手元で作業が完結すると、自分で管理する習慣がつくのでいいですね。

※1 Chromebookは非充電式のペンホルダーとケーブルが付属

学校が助かる充実のサポート体制

安藤: ところで機器本体の機能も重要ですが、学校で運用していて一番困っているのは、機器の不具合や故障の対応なんですよね。私の勤務校では今年度から専任者を雇うことにしたほどです。

ところが、マウスコンピューターのこの機種の場合、機器の値段に保証とサポート費用が入っているということです。これは自治体の担当者や先生方にとってありがたいですよね。

宮内: そうですね、それはものすごく画期的ですね。私の勤務校では生徒と教職員で合計800台くらいの端末が動いているんですが、その1割くらいは壊れていますから、その時の手続きやコストはなるべく削減したいところですね。

安藤: 詳しい保証内容を見てみると、3年間の無償保証で自然故障に対応していて、このGIGA端末の場合はバッテリーの劣化も含まれています(※2)。バッテリーが自然故障に入るっていうのは画期的じゃないですか?

また、サポートは24時間365日体制で、電話やLINEで国内のサポートセンターが対応するということです。LINEだと写真も送れるから、トラブルの内容や故障箇所を説明するのにも便利で、非常にうれしいことじゃないでしょうか。

※2 保証期間内にバッテリー容量が20%を下回るものが対象

宮内: そうですね、だいたい3年目あたりからバッテリーの劣化がすごく激しくなるので、バッテリーが保証対象になるのは学校サイドとしては非常にありがたいことです。自治体によって違いますが、端末の使用期間は4〜6年くらいですから。

鍋谷: あと、マウスコンピューターのサポートは、保護者から直接問い合わせることもできるんですね。いちいち教員を通さなくても、困ったことを家庭で解決できてすごくいいですよね。

今は設定が分からなかったり、何か調子悪いことがあったりすると、まず子供が担任に伝え、担任ではわからなくて私のところに相談が来ます。でも授業ですぐには対応できないので放課後とか翌日とかになって、さらに業者に連絡するような内容だと副校長が窓口で……と、ずるずると対応が遅れてしまいます。

故障で代替機の在庫が無いと、その子だけずっと端末が使えない状態になってしまうのが実情です。不具合が起きてから、連絡をして修理に出して戻るまで短くても3〜4週間ぐらいはかかっていますから、サポートが24時間365日体制とか、電話やLINEで対応可能とか、ありがたいですね。

安藤: そうですよね。特に多くの学校は専任の担当者がいないので本当に管理が大変ですよね。故障機をある程度ためておいて、まとめて修理に出すというような状況もありますからね。

宮内: 困っているのは、故障対応に時間がかかることなんですよね。特に有償修理の故障だと保険の申請にも時間がかかります。公立は自治体で端末を購入していますから教育委員会も動くので、修理完了まで半年とか1年かかってしまうようなケースも出ています。どうにか代替機を用意して対応していますが、学びの補償のためにも、この期間を圧縮できるというのはとても魅力的ですね。

安藤: なるほど。マウスコンピューターでは、修理はセンドバック方式で国内の工場で対応して、最長72時間で修理が完了するそうです。メーカー自体がサポートと修理をやっているというのは、ものすごく画期的でスピード感がありますね。

鍋谷: そうですね、修理に出してから72時間という見通しが持てるのは相当大きなメリットです。

宮内: メーカーとしての保証内容やサポート体制が具体的にわかって安心ですね。昨年度までのGIGA第1期では、保険、保証関連が課題だと本当に多くの人から聞きました。保険はメーカーとは別の課題ですが、このマウスコンピューターの保証とサポート体制は一石を投じるのではないでしょうか。

安藤: これからGIGA端末の更新で再整備を検討する場合は、学びを停滞させないサポート体制を考慮して選ぶことが大切ですね。

堅牢性・スペック・サポートが充実したマウスのGIGA端末で描く学びの姿

安藤: GIGA第1期で、1人1台端末を使って学ぶことが当たり前になり、学校のICT活用もこの数年でだいぶ変化しました。GIGA第2期は、もっと端末活用が求められるでしょうし、教師の私たちもさらに学びの質を高められるようにしていきたいですよね。お2人はマウスコンピューターの新機種を見て、どんな学びをしていきたいと思われましたか?

鍋谷: そうですね、小学校では、こういう堅牢な端末を使って、子供たちがいろいろな失敗を繰り返しながら学んでほしいと思いますね。特に低学年の初めて端末を使う子供たちにとっては、ハンドルやスタイラスペンの充電方法など工夫されているマウスの新機種は、自分のものとして持ち歩きできるのが魅力だと思いました。

小学生って最初は教員の導きの元で端末を使うんですが、だんだん教員の手を離れて子供たち自身のものになっていくので、その過程で色々な挑戦をして欲しいですね。

宮内: 中学校では小学校からの学びを継続してさらに深化させていくわけですが、長文を書く力がより必要になってきます。ですから、このようにノートパソコンスタイルで使えてキータイプがしやすいことはとても価値があると思っています。それからやはり大きい画面で、自分がアウトプットしたいものをどんどんクリエイティブに作れるという環境が魅力ですね。

安藤: そうですね。生徒たちが端末を使いこなせるようになってきているので、これからはもっと動画や音楽の編集をしたり、生成AIを使っていろいろなものを作ったりすると思うんですよね。この端末は創造するツールとしてとしてのスペックを備えているので、これを使いこなす生徒が未来の社会を担っていくのが非常に楽しみですね。

学校現場ではGIGAスクール構想によってICT活用が進み、先生方が学習端末に求めるスペックやサポートも変化していることが座談会を通して伝わってきた。マウスコンピューターのGIGA端末が兼ね備える堅牢性・スペック・サポート体制の充実は、子供たちが1人1台端末を文房具として使っていくためには必須の要素だ。NEXT GIGAにおいては学びをアップデートできる環境づくりが求められている。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)