レポート

イベント・セミナー

「ものづくりが好き」は尊い!創造の可能性を広げるメイカーたち Maker Faire Tokyo 2025レポート(後編)

2025年10月24日 06:30

10月4日・5日に東京ビッグサイトで開催された「Maker Faire Tokyo 2025」は、テクノロジーをユニークな発想で楽しむ人が集う、ものづくりの祭典だ。 前編 に引き続き、後編も会場の様子をお届けする。

メイカーがワクワクするセッション!タツナミシュウイチ氏も登壇

会場内のステージでは2日間にわたり様々なセッションが行われた。なかでも多くの来場者が詰めかけたのが、「Toyota Wonven Cityが目指すこと」と題したセッションだ。Woven Cityは、トヨタ自動車が静岡県裾野市で進める実験都市で、今年9月25日にオープンしたばかり。ここでは企業だけでなく個人も、様々なテクノロジーを活用した実証実験に参加できるとあってメイカーたちの関心を集めた。

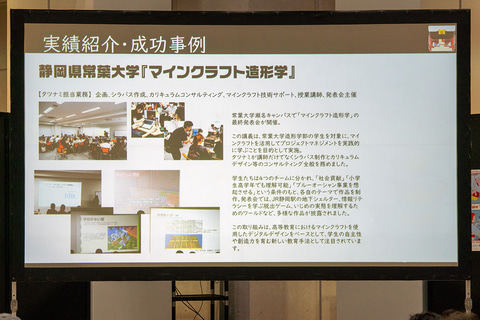

また2日目には、マインクラフト教育の第一人者であるタツナミシュウイチ氏が登壇した。タツナミ氏は、マイクラを単なるゲームではなく、誰にも邪魔されない「デジタルものづくりプラットフォーム」であると強調。マイクラ歴15年の自身の経験を交えながら、好きなことを続けることが「仕事につながり、収入につながり、自立につながる」と語った。現在、タツナミ氏はマイクラを通じて様々な仕事に携わっており、好きなことがキャリアの可能性を広げるとメッセージを送った。

さらに、マイクラは“遊びで終わらない教育そのもの”だとし、危険を伴う化学実験を安全に体験できるほか、レッドストーン回路によるプログラミングを通じて、高度な演算装置まで作り出せると説明。広島や奈良の自治体での地域活性化の実証や、JAXAと連携した月面探査体験「LUNACRAFT」など、公共・宇宙分野での活用事例も紹介した。

最後に、子供たちの情熱を支える大人の役割について触れ、「大人は技術を教える先導者になる必要はない」と語る。むしろ、経済的・情報的なアドバンテージを生かし、子供たちが創造に没頭できる環境を整える“援助者”であってほしいとアドバイス。「子供たちの選択を絶対に邪魔してはいけない」と強調し、大人自身も時代に合わせてアップデートしながら、未来をサポートする役割であってほしいと語った。

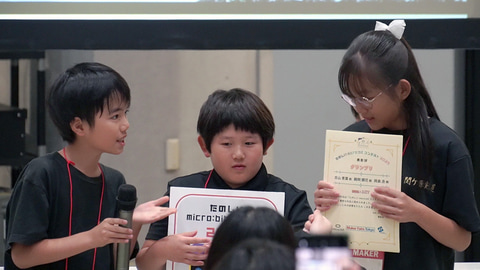

たのしいmicro:bitコンテスト2025の決勝発表会も開催

今年で8回目となる「たのしいmicro:bitコンテスト2025」(主催:スイッチエデュケーション)の結果発表会も開催された。Kids&Family部門と一般部門を合わせて総数68作品の応募の中から6作品が決勝に進出。グランプリに輝いたのは、AoBaaさんによる「AKT(AI剣道トレーニング)」。剣道の稽古の「すり足」にAI技術を組み合わせ、モチベーションの課題を解決した点が「エンジニアの力のすごさ」として評価された。

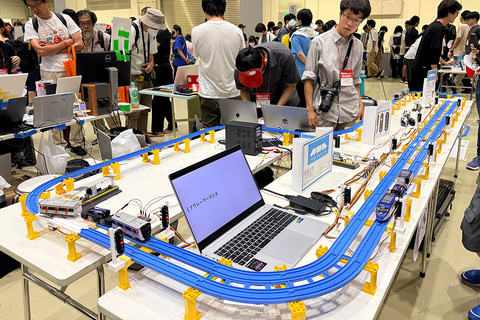

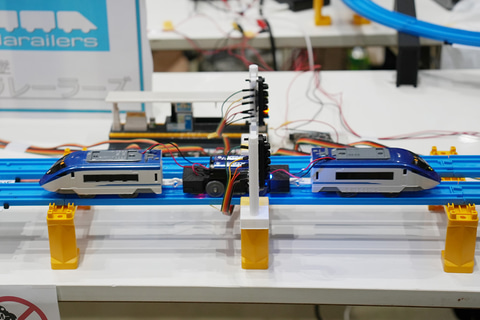

ものづくりに熱中する大学生たちのブースも充実!

Maker Faire Tokyoでは「Young Makerゾーン」が設けられ、多くの大学や学生サークルが出展していた。若い世代がテクノロジーをどのように活用し、どのような発想で面白さを見いだしているのかが感じられる展示が並んだ。テクノロジーやものづくりという共通言語を通じて、世代を超えて交流できるのも、こうしたイベントならではの醍醐味である。

「ヤマハの人間研究」をテーマに、ゲームや自律走行オートバイを展示

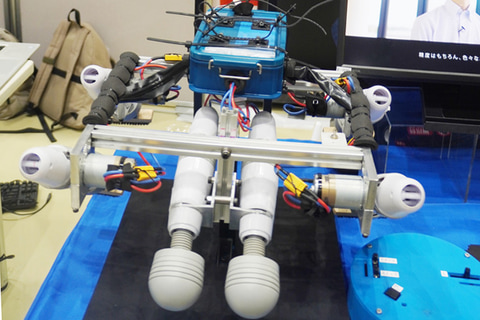

ヤマハ発動機株式会社のブースでは、同社が取り組む「人間研究」をテーマした試作プロダクトが展示されていた。これは、人と機械が高い次元で一体化することで、さらなる喜びや興奮が生まれるという「人機官能」の考え方をベースにした研究だ。展示された「MOTOROID」は、自律走行しロボットのように人とコミュニケーションすることを目指したオートバイで、ブースでは車両と映像による紹介が行われていた。

「e-plegona」は、2人がリズムを通してコミュニケーションを楽しむゲームである。水平に置かれた円形ディスプレイの中を表示物が回転し、一人がタッチして作ったリズムを、もう一人が受け取って応じるという仕組み。一方、「Flow体験機」は、椅子に座ったユーザーが体を傾けて操作することで、Flow(=没入状態)を体験できる装置だ。ブースでは、体験してみたい人が列を作っていた。

スズキとマブチ、「魔改造の夜」のその後の挑戦作品など展示

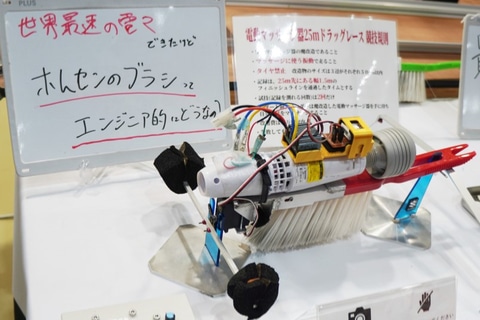

スズキ株式会社とマブチモーター株式会社の両ブースでは、NHKのテレビ番組『魔改造の夜』に出場した作品や、その後の改良への挑戦など、社員のものづくりマインドを伝えるブースを展示していた。

スズキのブースでは、「電動マッサージ器 25mドラッグレース」と「ワニちゃん水鉄砲 バースデーケーキろうそく消し」の2作品を展示。いずれも収録後に取り組んだ「やり切り」活動の成果が加えられていた。「電動マッサージ器」では、振動を推進力に変えるブラシを既製品から3Dプリンターで自作し、完成度をさらにアップ。一方、「ワニちゃん水鉄砲」では、動作の改善を目的に「本番機リスペクト版」「キャノン式」「投てき式」の3方式を検証。ノズルも複数試作し、改良の過程を紹介していた。

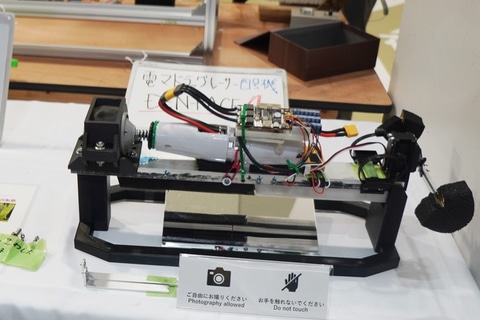

マブチモーターのブースでも、「電動マッサージ器 25mドラッグレース」に出場したマシンを改良し、社内の記録会で目標タイムを更新。また、社員の創造性を育む「社内ロボコン」と出場マシンを展示し、技術者魂を伝えていた。

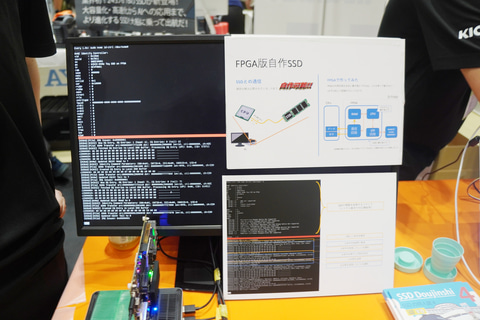

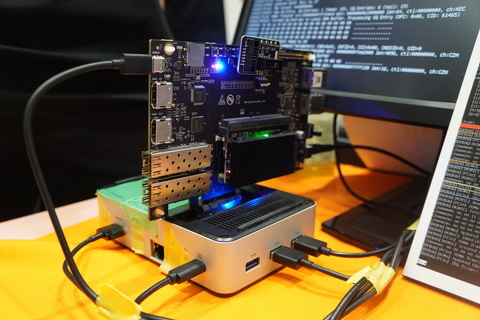

キオクシア:FPGAを使った自作SSDや応用例を展示

SSDなどのフラッシュメモリを製造するキオクシア株式会社のブースでは、自作SSDなどSSD技術に関してデモ展示していた。

自作SSDは、NANDフラッシュメモリを元に、FPGA(内部回路を自由に書き換えできるIC)を使ってコントローラーを作り、SSDとするものだ。以前からUSB接続のものはあったが、今回は現代のPCやサーバーで使われているPCIe(NVMe)接続のものを新たに開発し、展示していた。

USB接続の自作SSDキット「JISC-SSD」を使った「見て消せるSSD」もデモされていた。これは、SSD側に演算処理させるIn-Storage Computation技術の実験とのこと。

キューブ状に並べられたLEDがSSDにつながり、データの読み書きを可視化するものだ。SSDにデータが書き込まれると対応する箇所のLEDの色が変わる。OS側でデータを上書きしても、元のデータがSSDに残っていることもわかる。デモではさらに、SSD側でデータ消去を実行するためのボタンも取り付けられ、これによりセキュアにデータを消去できることがわかるようになっていた。

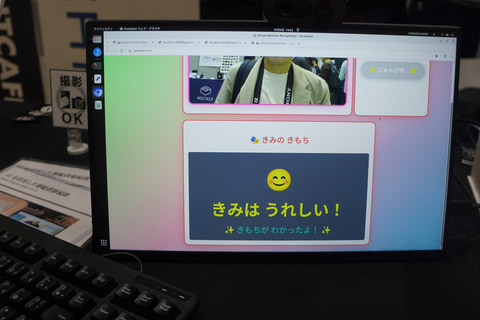

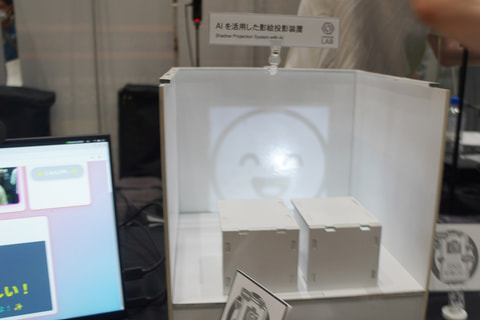

ライトカフェ:乗れるミニクローラバイクや、AIで作ってAIが表情を判定する影絵装置など

システム開発の株式会社ライトカフェ(LightCafe)は、社内のR&Dユニット「LightCafe Lab」の作品を出展していた。

「乗れるミニクローラバイク」は、ロボット用のクローラ(いわゆるキャタピラ)を転用して、スクーターっぽく乗れるようにしたもの。小型であるため、子供たちが次々と運転を体験していた。

「AIを活用した影絵投影装置」は、PCのカメラで顔写真を撮ると、その顔写真から感情を判定し、結果に応じた影絵を投影するというものだ。これを実現するコードも、コーディングAIエージェントのClaude Codeを使って作ったという。

「ホログラム演出付き空中ディスプレイ」は、空中に3Dで浮いているように見える株式会社アスカネットの空中ディスプレイ「ASKA3D」を、独自の筐体にまとめたもの。一見、蒸気の中にホログラムが映されているように見えるが、実はその部分は単なる加湿器を置いただけの演出とのこと。レンタル事業も予定しているという。

サンステラ:3Dプリンターやモデルキットを展示

3Dプリンターの販売代理店である株式会社サンステラ(Sunstella)は、同社が取り扱う各社の3Dプリンターとともに、3D工作を楽しめるモデルキットが展示されていた。

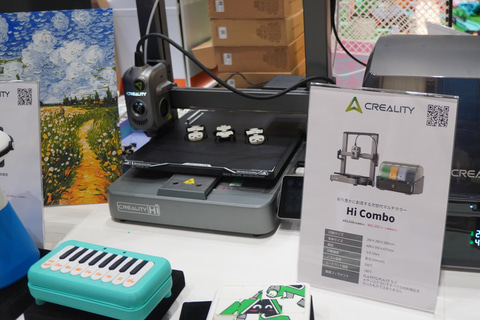

モデルキットは、3Dプリント以外のパーツがすべて含まれた「SnapaTrackキット」、多様なパーツが詰め合わされた「スターターキット」、磁力で物体を浮かせるデザイン制作に使える「磁気浮遊キット」などを展示・販売。特に「SnapaTrackキット」では、3Dプリントした車が走行するデモが注目を集めていた。また、3Dプリンターとしては、Bambu Lab社やCreality社などの製品が展示されていた。

以上、今年のMaker Faire Tokyo 2025も多くの来場者でにぎわい、新しい創作や出会いが生まれた。来年は、2026年9月5日(土)、6日(日)の開催を予定しており、出展者募集開始などの情報は、makezine.jp、公式Xアカウント(@make_jp)、ニュースレターを通して周知される。

![タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき ([バラエティ]) 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/611xdkoqG7L._SL160_.jpg)